引かれる訳は 人物像が日本人的

ナタリア・ミハイレンコ

クリックすると拡大します。 |

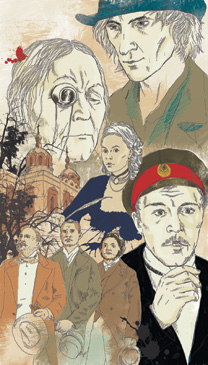

三つの主柱(ドミートリーの「人間の幅」、イワンの「神の不在」、アリョーシャの「子供の涙」)から「真のロシア性」という化学式をこしらえる。これにフョードル・カラマーゾフの汚れを一つかみと、スメルジャコフ的なものを一つかみ投じたドストエフスキー。

彼のおかげで世界はすでに130年にわたり、ロシアの民族性のうちカラマーゾフ兄弟に見られる最もロシア的なものとは何かの議論を続けている。

インパクトは善悪の見境がないドミートリーが抜きんでている。確かにその通りかもしれない。

詩的に言えば「不羈奔放」。要するに「節度のなさ」は、ロシア魂の国際的に認められた(そしてロシア人も否定しない)特徴である。

ロシア古来の格言集にはこんな文句がある。

「処するなら処せ、哀れむなら哀れめ

切るならばっさり

愛するなら女王を、盗むなら百万を

危険を冒さざる者、シャンパンを嗜むべからず」。

民族のこうした属性は、祖国の歴史において一度ならず国を極端から極端へ走らせた。自由ならば底無しの混とん、秩序ならば専制か独裁というように。節度のなさの裏側には、武骨な粘り腰や雄々しき不抜さがある。

その無類の頑強さゆえに、一揆が起こり、1812年にはボロジノで大敗しても持ちこたえ、1941年には赤軍が潰(つい)えてもレニングラードを明け渡さず、スターリングラードを守り抜いた。

ロシア性の特徴は、ある状況ではすさまじい憤怒を、別の状況では熱き感嘆を呼び起こすことだ。

しかし、世界にはロシア人にあまり似ていなくともロシア人以上にこうした両刃の性質をそなえた民族がいる。お察しの通り、それは日本人である。

さて、聴衆の質問へのおそまきながらの回答に話を戻せば、日本人がこの小説を好むのは、カラマーゾフ兄弟を自分の兄弟のように見なしているためではないかと思う。

理想主義者のアリョーシャも、狂気じみた合理主義者のイワンも、ものにつかれたようなドミートリーも、みんな日本的な登場人物そのものなのだから。

ボリス・アクニン、作家

ボリス・アクーニンのブログから転載・抄訳

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。