ロシアのツァーリたちが出した奇妙な法律・命令8選

1/ 靴底に釘を打つべからず

ご存知の通り、ピョートル1世(大帝)は、国の偉大なる経営者だった。彼は、日常のありふれた事物にも気を配った。たとえば、首都サンクトペテルブルクの木製の舗装道路だ。舗装がすぐにすり減るのを防ぐために、1715年に鉄の蹄鉄型の裏金や釘を打った靴で歩くことを禁止する法令を出した。違反者には厳しい処罰が待っていた。無鉄砲なファッショニスタには高額の罰金が、売り手には重労働と財産の没収が科せられた。反応はまさに電光石火で、通りは突然空になった。

1年後、新法が出され、サンクトペテルブルクのすべての住宅所有者に対し、家の前の通りを1サージェン(約216㌢)、石で舗装することが義務付けられた。

2/ 軍服の袖口にボタンを縫い付ける

ピョートル大帝はまた、軍服の袖口にボタンを縫い付けるよう命じた。理由は簡単だ。軍人たちに礼儀作法を教え、食事後に袖で口を拭くのをやめさせ、軍服を頻繁に新調しなくて済むようにしたかった。

3/ 一杯以上飲むのはご法度

ピョートル大帝の父、アレクセイ・ミハイロヴィチは、1647年にアルコール依存症に対して「宣戦布告」した。まず、ソロヴェツキー修道院でのアルコール所持を禁止し、数年後には他のすべての修道院でもこれを禁止。

4年後には、彼は酒場の改革を断行し、飲食店の数を減らすよう命じた。このとき、アルコールの価格は3倍にはね上がった。掛け売りはできず、1人あたり1チャルカ(約150㌘)以下しか販売されなかった。

また、精進期や日曜日には酒類を取引できなかった。暦上には、こうした「禁酒日」が合計で最大180日もあった。ちなみに、ウォッカを密造した者は重い罰を受けた。初犯は罰金で、悪質な密造者は鞭打ちと懲役を科せられた。

4/ つばの広いフランス帽を被ること、ワルツを踊ることを禁ず

パーヴェル1世も、奇妙な法律を出す「名人」だった。彼は、フランス革命を想起させ、自由思想を呼び起こしかねぬ一切と戦うことを決意した。その結果、一連の珍妙な法律が生まれた。

女性は、肩に色付きのリボンをかけてドレスを飾ることはできず、男性は、三角帽と丸い帽子しか被ることができず、つばの広いフランス帽は禁止された。

これらに加えて、バックルの代わりにリボンが付いた靴、頬髯、さらにはワルツまで禁止された。口さがない輩は、こうした突飛な禁止事項を、皇帝自身の問題と結び付けた。皇帝の髭はあまり伸びず、踊りもうまいとは言い難かった。

5/ 薬用植物「大黄」の輸出を禁ず

17世紀に、薬用植物「大黄」(だいおう)が中国からモスクワに持ち込まれ、胃疾患の薬として、また、黄金色を出す染料として用いられた。このハーブは非常な高値だった。1プード(約16キログラム)の値段は40ルーブルもした。ちなみに、これは、良質な絹1プードの価格と同じだった。

大黄の取引は禁じられていた。主要かつ唯一の売り手と買い手は、皇室の財務局だった。17世紀末には、大黄はシベリアから輸出できなくなり、女帝のアンナ・ヨアーノヴナとエリザヴェータ・ペトローヴナのもとでは、それは、「国庫収入のための商品」となった。すなわち、「シベリアの黄金」は、個人が購入することはできず、政府は非常な高値を維持していた。違反者には「極刑」を含む厳しい処罰が科せられた。

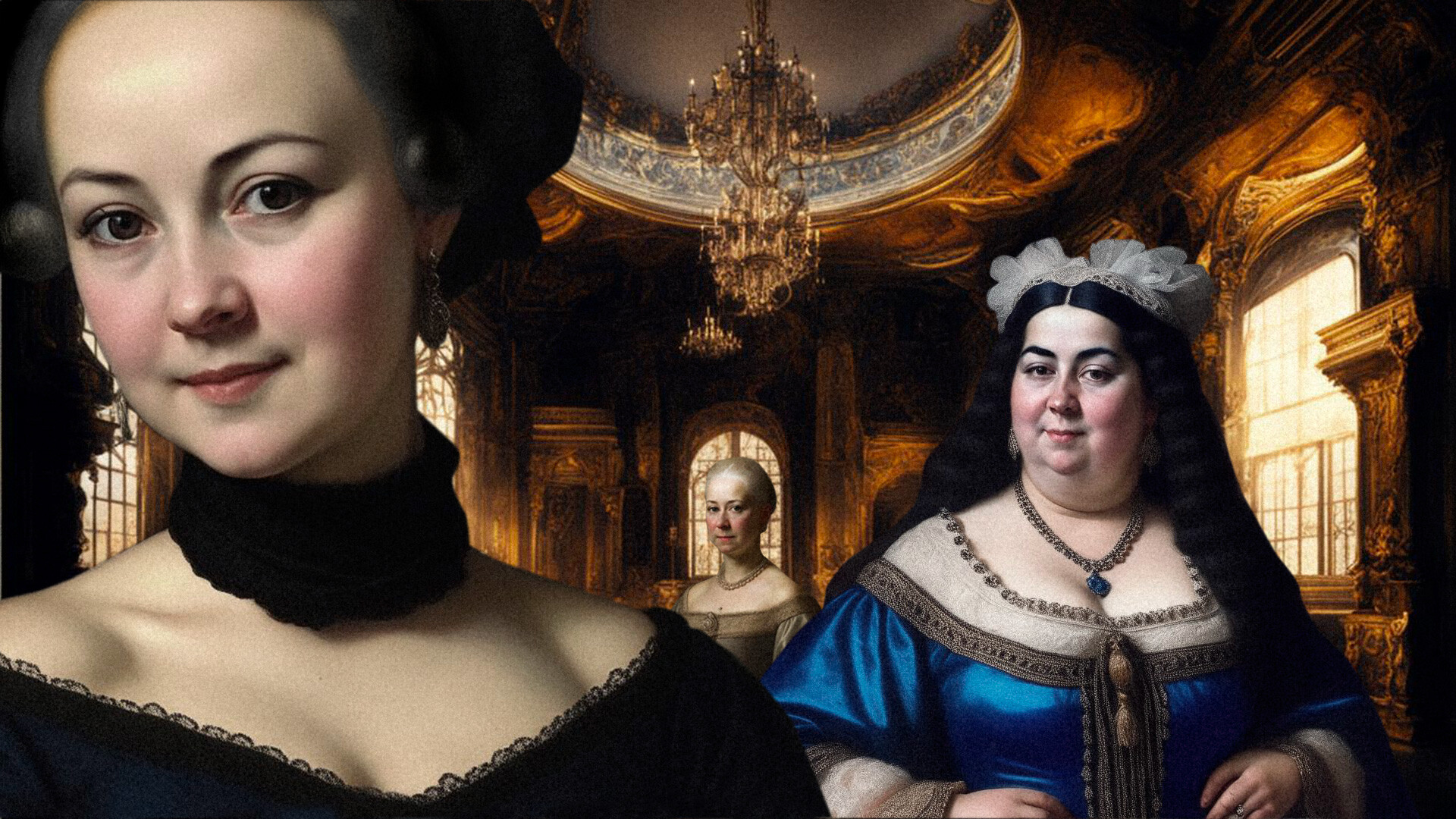

6/ 女官たちは丸刈りして鬘をかぶるべし

ツァーリの命令の中には、経済的または政治的考慮からではなく、単に「美的感覚」から生まれたものもある。たとえば、大いなるファッショニスタだった女帝エリザヴェータ・ペトローヴナは、あるとき粗悪な髪粉を使ったせいで、髪の毛がしっかりと引っ付いてしまった。黒く塗っても、「実験」の失敗の跡を隠せなかった。

そこで女帝は、髪をほぼ丸刈りにし、鬘をかぶった。それとともに、彼女はすべての女官たちに同じことをするよう命じた。女帝に倣って、彼女たちは髪を失い、同じように黒い鬘をかぶる羽目となった。

7/ 冬宮に猫を送れ

1745年10月、女帝エリザヴェータ・ペトローヴナは、たぶん最もカワイイ命令「猫の搬送について」を出した。命令にはこう記されていた。「鼠を捕まえるのに便利な最良かつ最大のネコ科の在来種をカザンで見つけ、それらをサンクトペテルブルクの女帝陛下の宮殿に送るべきこと」。それ以来、鼠捕り用の猫が冬宮に住み着くようになった。

8/ 路上で熊の見世物を行うべからず

ロシアでは熊を捕まえて見世物にすることが古くから行われており、いわゆる「熊公」たちはさまざまな芸を教えられ、定期市で演技を披露し、人々に賞賛された。熊たちは数十にも及ぶさまざまな命令にしたがい、鏡を見てお化粧する娘、銃を持った兵士、酒宴でどんちゃん騒ぎをする農民など、多種多様なパフォーマンスを演じた。

しかし、1865年、ロシアに動物保護協会が生まれ、熊の救済を決定した。2年後、アレクサンドル2世は、熊狩りと見世物を禁ずる法令に署名した。