イワン雷帝は本当に自分の息子を殺したのか?

イワン雷帝(4世)の遺骨と、1581年11月に亡くなったその息子イワン・イワノヴィチの遺骨は、1963年にソ連の歴史家たちによって調査された。学者たちは、イワン皇子が本当に頭部への打撃で死んだのか否かを突き止めたいと思ったが、それはうまくいかなかった。皇子の頭蓋骨が地下水で浸食されていたからだ。

モスクワ・クレムリンのアルハンゲルスキー聖堂にあるイワン雷帝、その息子フョードル、イワンの墓

モスクワ・クレムリンのアルハンゲルスキー聖堂にあるイワン雷帝、その息子フョードル、イワンの墓

雷帝の息子の死因については、異説がある。イワン皇子も父、雷帝と同じく毒殺されており、雷帝による殺害の伝説は、政敵によってでっち上げられた、というものだ。しかし、この説も、遺骨の調査で裏付けることも否定することもできなかった。ヒ素と水銀は確かに遺骨から検出されたが、少量だった。これは、薬の服用によるもので、毒殺ではないと説明できよう。とはいえ、毒の残滓はすでに風化していたのかもしれない。

という次第で、1581年11月にイワン雷帝とその息子の間で実際に何が起きたのかという問いに答えるには、古文書を見る必要がある。

「余命いくばくもない」

「息子イワンは病に伏し、今や余命いくばくもない(конечно болен)」。イワン皇帝は1581年11月、主な軍司令官の一人であるニキータ・ロマノヴィチ・ザハーリン=ユーリエフに宛てた手紙でこう書いている。雷帝は彼に、モスクワ郊外のアレクサンドロフの離宮に速やかに来るよう言った。それというのも、当時のロシア語では「конечно」は「もちろん」ではなく「終わりが近い」ことを意味したからだ。

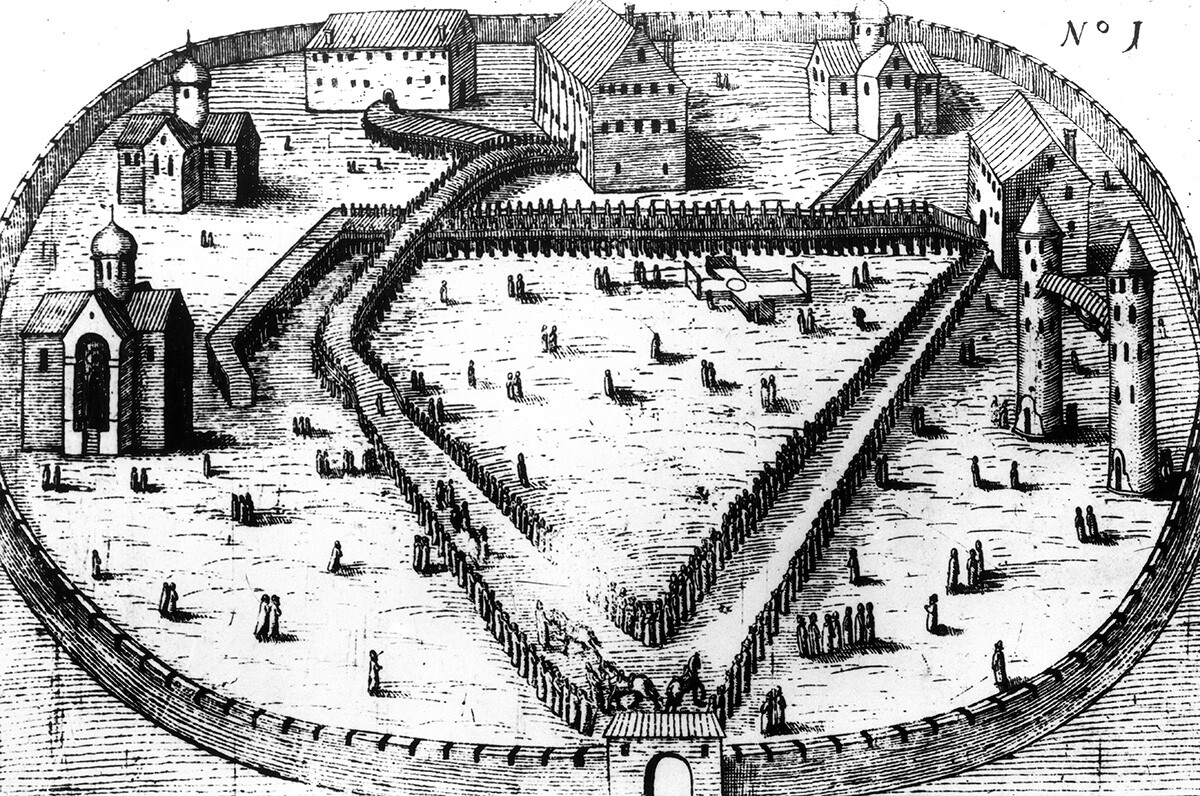

アレクサンドロフの離宮

アレクサンドロフの離宮

6つのさまざまな史料が言及するところでは、1581年11月にイワン皇子はアレクサンドロフの離宮で亡くなったという。この事件の同時代人イワン・チモフェーエフは次のように記している。彼は、宮廷に近い官吏で、「書記」を務めていた。

「皇子の命は、父の手の一撃で消えたという者たちもいる。皇子が、父の良からぬ行為を阻んだからだという」。他の複数の資料も、息子は、父のせいで、その杖により亡くなったとしている。

この杖がイワン雷帝のお気に入りの武器だったことは、多くの資料から知られている。雷帝の同時代ダヴィド・ベリスキーは、父子の争論についても書いている。争いはしばしば起こり、雷帝は再三、この棒で世継ぎを打ったという。

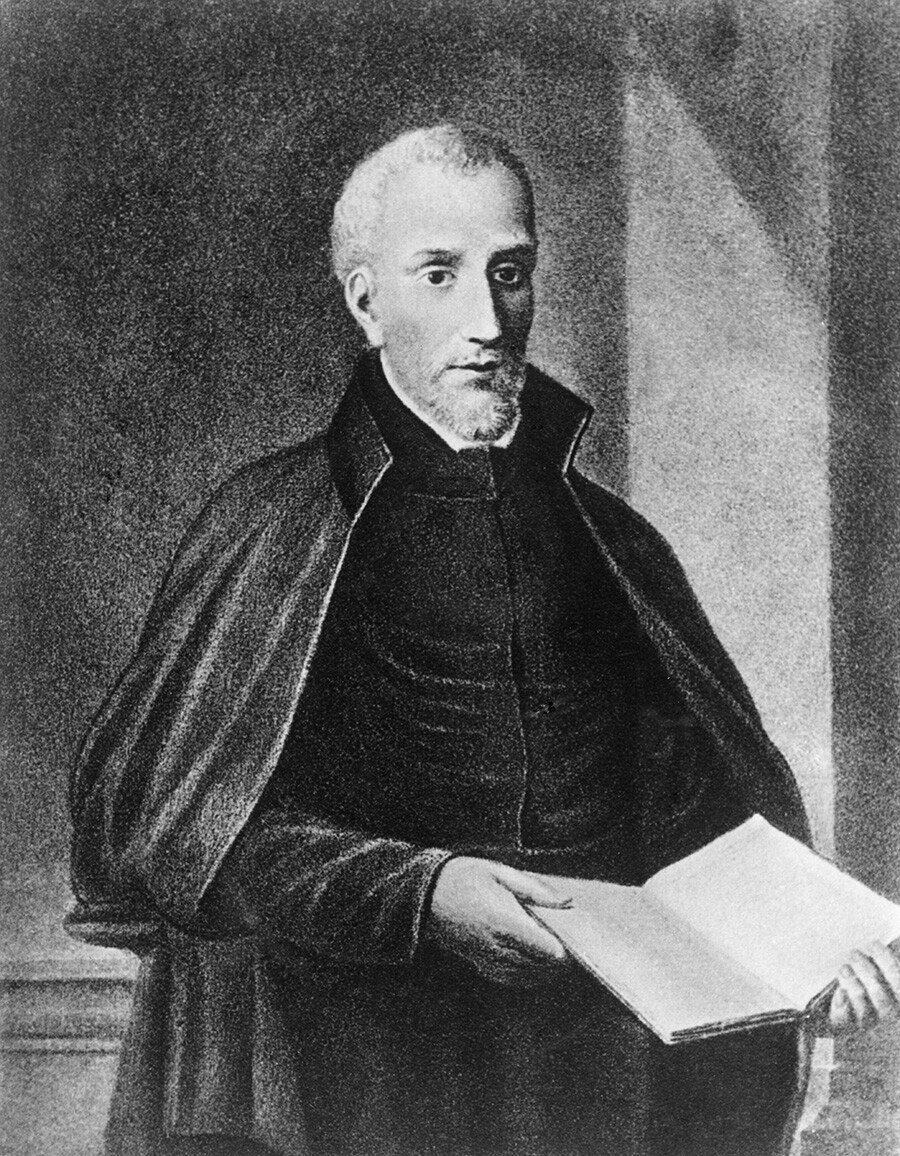

イワン雷帝による息子殺し(?)の話は、教皇特使アントニオ・ポッセヴィーノの著書『モスクワ覚書』で最も詳細に語られている。1582年2月、ポッセヴィーノはモスクワを訪れ、雷帝に引見された。そのとき、ツァーリと宮廷全体がイワン皇子の喪に服していた。以下が、ポッセヴィーノの記述だ。もちろん、彼にこの恐ろしい事件を語ったのは、モスクワのカトリック教徒の友人たちだ。

アントニオ・ポッセヴィーノ

アントニオ・ポッセヴィーノ

「イワン雷帝の息子の三番目の妻は、ある時、下着だけをまとって椅子に横たわっていた(*イワン皇子の最初の妻と二番目の妻は、雷帝により修道院に追放され、尼僧にされた。三番目の妻エレーナも、雷帝は嫌っていた)。なぜなら、彼女は身重で、誰も彼女に会いに来るとは思っていなかったからだ。思いがけず、モスクワ大公(雷帝)が彼女を訪ねてきた。彼女はすぐに立ち上がって彼を迎えたが、もはや彼をなだめることはできなかった(*雷帝は、彼女が正教会の定めた妊婦用の衣装を着ていなかったので怒った)。 大公は、彼女の顔を殴りつけ、携えていた杖で彼女をひどく打った。そのため、次の夜、彼女は男児を流産した。

このとき、息子イワンは、父のところへ駆け込み、妻を殴らないように懇願し始めたが、これは父の怒りを煽り、さらに杖を振るわせただけだった。息子イワンも、その同じ杖でこめかみ近くに重傷を負った。その前に、息子は、父に対する怒りから、次のような言葉で父を激しく非難した。

『父上は、私の最初の妻を理由もなく修道院に監禁し、二番目の妻にも同じことをなさった。そして今、父上は、私の三番目の妻を殴り、胎児を殺そうとしている』

息子に怪我を負わせた父は、すぐに深い悲しみにくれ、直ちにモスクワから医師たちとアンドレイ・シチェルカロフとニキータ・ロマーノヴィチを呼び、必要なものがすべて手近にあるようにした。5日目に息子は亡くなり、皆が哀悼するなか、モスクワに運ばれた」

父子の争いは11月14日に起こり、イワン皇子は1581年11月19日に亡くなったとみなされている。『モスクワ覚書』をアントニオ・ポッセヴィーノが書いたのは、ロシアからヨーロッパに戻ってからで、1586年に出版している。

ツァーリの懺悔

アレクサンドロフの離宮

アレクサンドロフの離宮

息子イワンの死から1年少し経った1583年1月6日、イワン雷帝は、「至聖三者(三位一体)聖セルギイ大修道院」にやって来た。彼の訪問は、正教の主要な祝日の一つ、「主の洗礼祭」(公現祭)に行われた。

ツァーリは、「早課」(早朝の祈祷)と「聖体礼儀」に続けて参列した後、ケラリ(修道院の物資を担当する修道士)を務めるエフスタフィーとヴァルソノフィー・ヤキモフ長老との面談を求めた。修道院長ヨナがこの面談に出席していなかったことが重要だ。

修道院の文書から、ツァーリが絶望してやって来たことが分かる。彼は「涙を流し、号泣した。…涙にくれ、むせび泣きつつ地面に六回叩頭した」。ツァーリは、息子のために特別な追善の祈祷をするよう求めた。「この聖なる修道院が存在するかぎり、そして世の終わりまで、永遠に記憶されんことを」

この願いには、多額の金銭の寄付がともなっていた。雷帝は懺悔し悔い改めた。『福音書』によると、公現祭の日に、洗礼者ヨハネは、悔い改めを説いた(ヨハネは、イワンの守護聖人であり、その名にちなんでイワンと命名された)。

「洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の赦しを得させるために悔い改めの洗礼を宣べ伝えた」(『マルコによる福音書』1-4)

「イワン雷帝と長老たちとの会話は、悔い改めの性格を帯びていた。彼のすすり泣きは、息子への哀悼の念だけではなく、罪の意識によるものだった」。歴史家セルゲイ・ショーカレフはこう述べている。彼は、イワン雷帝とその息子の対立の問題を詳しく調査している。

ヴャチェスラフ・シュヴァルツ作『息子の亡きがらとイヴァン雷帝』1864年

ヴャチェスラフ・シュヴァルツ作『息子の亡きがらとイヴァン雷帝』1864年

厳密に言えば、雷帝が実際に息子を杖で撲殺したという確証も、それを打ち消す根拠もない。それはそもそもあり得ない――イワン皇子の頭蓋骨は、下顎しか残っていなかったからだ。しかし、文書に基づいて、セルゲイ・ショーカレフは次のように書いている。

「イワン皇子の死は、イワン雷帝が怒って彼に負わせた怪我がもとで病気になった、と結論できる。法的に言えば、離宮アレクサンドロフの悲劇は、過失または過失致死とみなされ得る」