レニングラード包囲戦の重要な拠点・史跡:完全解放から80周年

「1941年9月8日、私たちは中庭に集まった。空に赤紫の輝きが見えた。素晴らしい光景で、そのときの空は今でも覚えている。モスクワ駅から海軍省にいたる空全体を覆っているように見えた。後で私たちは、それが火災の放つ光だったことを知った。ドイツ軍がバダエフ倉庫を爆撃したのだった。そこには、市民に供給される食糧が蓄えられていた」。レニングラード市民だったジナイーダ・フェデュシナさんは回想する。彼女は当時学童で、封鎖の全期間を生き抜いた。

レニングラードは、1941年9月8日から1944年1月27日までの872日間、敵に完全包囲されていた。侵略者ナチス・ドイツは、この都市を地上から抹殺しようと目論んでおり、都市は、包囲により本土から切り離されてしまった。

唯一の連絡は、ラドガ湖を渡る「命の道」だった。これを通って、食糧は届けられ、市民は避難した。1942年には、包囲下の都市に電力を供給するために「命のケーブル」が湖底に敷設された。

1941年夏から1943年末までに、170万人以上がレニングラードから疎開させられた。残った人々は、困難な状況の中で、工場、市のサービス、学校、病院、劇場、銀行等々を間断なく運営し、火災や疫病から街を守った。

現在のサンクトペテルブルクのいくつかの場所は、神聖な意義を有しており、包囲された都市の生と死の象徴となっている。

1.記念の標識「市民の皆さん!砲撃中は通りのこちら側が最も危険です」

ネフスキー大通り14番地

封鎖が始まると、市の通りに標識が現れ始めた。「市民の皆さん!砲撃中は通りのこちら側が最も危険です」。その数は計1500にも及んだ。ドイツ軍は市を南と南西の方向から砲撃したため、通りの北側と北東側にこうした警告が出された。道路を無事に渡れば人命が救われるかもしれない。

第二次世界大戦後、これらの標識は保存されなかった。ただし、1960年代と1970年代に復元されたものもある。最も有名なのは、ネフスキー大通り14番地の第210番学校の建物内にあり、この学校は、包囲下でも活動を止めなかった。1973年には、レニングラード防衛への若き参加者の博物館がそこにオープンした。

2. 包囲下の変電所(第11変電所)

フォンタンカ河岸通り3番地

これは、封鎖されたレニングラードにおける3つの変電所のうちの1つだ。包囲下の都市の唯一の交通手段だった路面電車を動かしていた。路面電車は、軍の部隊、砲弾、車両、装備品、負傷者などを運んだ。

封鎖中、路面電車が運行されなかったのは、1941年から1942年にかけての冬季だけだ。1941年11月にレニングラードで停電が始まった。1942年1月25日には、最小限の発電が再開され、市内では3メガワットの負荷で1基のタービンだけが稼働。1942年3月には「赤い十月発電所」が稼働し、泥炭を燃やすようにボイラーが改造された。1942年3月31日には貨物列車が、4月15日には旅客列車が運行を再開した。

「清掃されたネフスキー大通りを、最初の路面電車が走った。人々は仕事を放り出し、まるで玩具を眺める子供のように、線路を走る車両を見つめていた。突然、何万人もの拍手が鳴り響いた。これは、復活した車両第1号をレニングラード市民が拍手喝采で迎えたのだった」。作家ニコライ・チーホノフは、『レニングラード物語』で振り返っている。

市の中心部にあった第11変電所は、路面電車とともに、包囲されたレニングラードのシンボルの1つとなった。この変電所は2014年まで稼働していた。

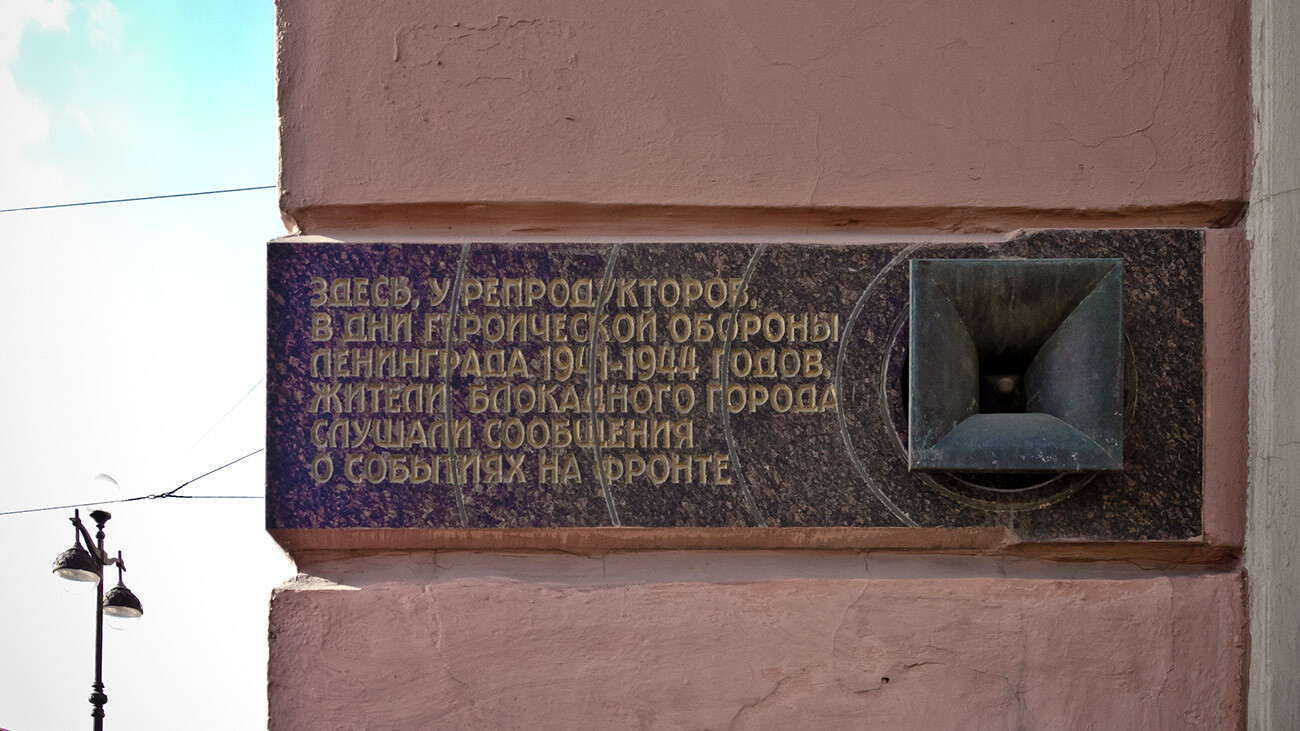

3.ラジオ会館と封鎖時の拡声器

マーラヤ・サドーヴァヤ通り2/27

ラジオ局は、郵便に代わって、レニングラードと国の他地域との連絡を維持した。それは、ソビエト情報局からの情報と空襲警報を伝えた。しかし、アナウンサーは、ニュースや指示だけでなく、ロシアの古典的文学作品を朗読したり、交響曲を放送したりした。放送が中断されると、メトロノームが鳴り、空襲警報を発表した後、テンポが速まり、市民に危険を知らせた。

放送は街頭の拡声器で行われた。それぞれの家にはラジオはなかった。当局の決定により、ラジオは、戦時中、国に預けるように命じられた。ちなみに、アパートには照明がないこともしばしばだった。各家庭にラジオ放送を行うことは、敵による電波傍受の可能性があるため不可能だった。

停電でラジオの拡声器が沈黙していたとき、レニングラード市民は、「ラジオの音声をパンのように渇望しており、何が起きたのかを知るために、力を振り絞って、市のあらゆる地区からラジオ委員会へ向かった。…人々は懇願した。何が起きようと、どうなろうと、かまわない。たとえパンや水がなくても、たとえ非人間的な状況に陥っても、ラジオさえあればいい。ラジオがなければ、生活は止まってしまう。こんなことはあってはならない!」。作家ユーリー・アリャンスキーは著書『砲弾降り注ぐ劇場』でこう回想している。

封鎖時の拡声器は、ネフスキー大通り54番地の角にある。ラジオ局から200メートルのところだ。

4. 封鎖時の川面の穴

フォンタンカ河岸通り21番地

封鎖中、とくに1941年から1942年にかけての最初の冬には、停電だけでなく断水も起きた。

「戦争の最初の頃に、爆弾が公衆浴場近くの水道管を直撃した。そこには、巨大な漏斗状の穴ができ、その底の水道管から細い水流が出ていた。家々の水が止まり、穴のところには水を求める大行列ができた。でも、寒波が始まったときは、穴の下に降りるのはとても難しかった。水道管の修理は試みさえされなかった。なにしろ、連日激しい砲撃、空襲があり、機銃掃射もあったから」。レニングラード市民だったエンマ・カザコワさんは回想する。

そのため、市民は、水を求めて河岸通りに行き、氷の穴から汚れた川の水をすくった。

「川面の氷上には大行列ができており、そりには、鍋、バケツ、タンクが積まれている。人々が水を汲む氷の穴では、2人の兵士が秩序を守っている。突然、水をすくっていた女性が頭から穴に落ちてしまった。兵士たちは彼女の足を掴み、横に引きずり出した。彼女は死んでいた。私の番が来た。私はタンクを満たし、貴重な水を家に持ち帰る。そこで母は心配しながら今か今かと私を待っている」。ジノーヴィー・ハーニンさんは日記にこう書いている。

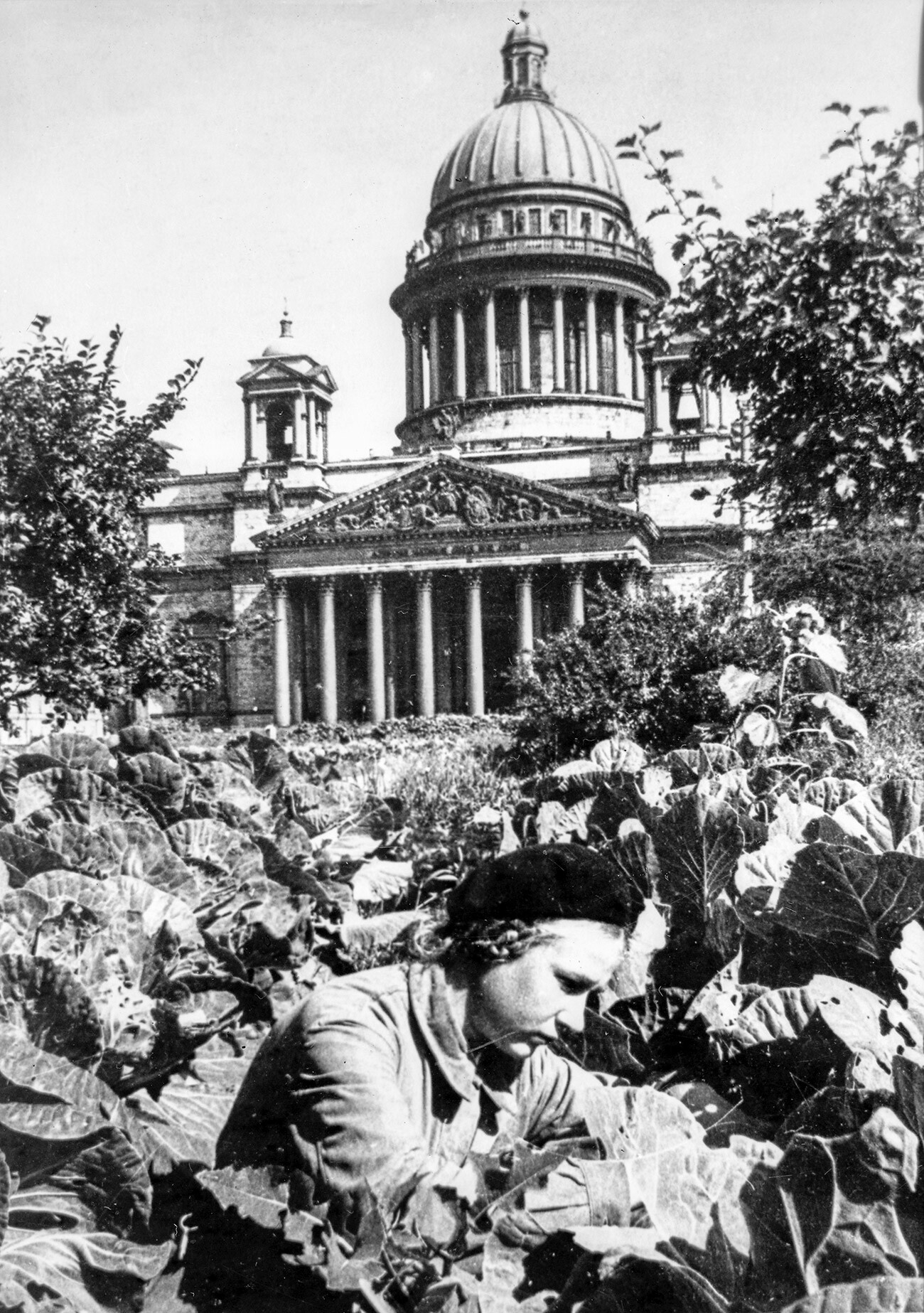

5. 聖イサアク広場

過酷な冬が終わった1942年春、レニングラード市民は、空き地、庭園、競技場、中庭、公園、広場などに共同菜園をつくり始めた。市内で最も美しい広場の1つである聖イサアク広場も菜園に変わり、キャベツが栽培された。

聖イサアク大聖堂は、1941年7月にそのドームが保護用の灰色の油絵の具で覆われていた。その地下室には、近郊から運び出された博物館の貴重品が保管されていた。プーシキン(旧ツァールスコエ・セロー)、パブロフスク、ペテルゴフ、ガッチナ、オラニエンバウムの宮殿美術館のものだ。オラニエンバウムを除いて、これらの都市はすべてナチスに占領された。

植物栽培研究所もこの広場にあった。封鎖中、その職員たちは、種子を保存することができた。職員たちは、餓死の瀬戸際にありつつも持ち場を離れず、数十トンの穀物と数トンのジャガイモを寒さ、湿気、鼠、ドイツ軍の砲撃、そして泥棒から守った。戦後、こうして保存された種子のおかげで、この国は速やかに農業を復興することができた。

6. 地下鉄駅「勝利公園」

モスクワ大通り188番地

サンクトペテルブルク地下鉄の「青い線」のこの駅は、1961年に開業した。地下鉄の入り口は、モスクワ勝利公園の近くにあり、駅名はこれにちなむ。1960年まで、駅舎の敷地にはレンガ・軽石第1工場があった。しかし、1942年から1943年にかけて、それは火葬場に改装されていた。

目撃者によると、その処理能力は、1シフトあたり約800体だった。火葬は3交代で行われた。遺灰は工場の採石場に捨てられ、その跡地には後に公園が整備された。アーカイブによると、13万人のレニングラード市民の遺体がこの場所に眠っている。長い間、工場の「特別任務」に関する文書は機密扱いだった。

1999年、火葬炉に送られる「霊柩車」として使われていたトロッコが、公園の池の底から引き上げられた。このトロッコは、2001年に記念碑となった。

7. ピスカリョフスコエ記念墓地

ネポコリョンヌイフ(不屈の者たち)大通り72番地

火葬場は、レニングラード南部で運営されており、市北部では、包囲戦の犠牲者は、ピスカリョフスコエ墓地に埋葬された。包囲中、42万人の市民と7万人の兵士が、186の共同墓地と6千の個人の墓に葬られた。

「墓地沿いの溝全体が死体で埋め尽くされていた。この恐ろしい場所を迂回する方法はなかった。周囲には小道や他の道路はなかった。車が到着し、薪のように凍った死体を脇に投げ捨てた。 私は、死者を見ないようにしていたが、子供の遺体があったことを覚えている。当時9歳の少年だった私が見たほど多くの死体を生涯に見た人は、世界にはほとんどいないだろう。おそらく数万の死体があった」。ピスカリョフスコエ墓地の有様をこのように記すのは、アナトリー・ニーコノフさんだ。彼は1941年11月に、その隣に住んでいた。

1960年の5月9日すなわち戦勝記念日に、包囲中に亡くなったレニングラード市民の記念碑が墓地に建立され、その除幕式が行われた。入り口には、戦死者を追悼する「永遠の炎」が燃えている。その炎は「マルスの広場」から移されたものだ(*ここには生涯不敗の名将アレクサンドル・スヴォーロフの銅像がある)。

入口から300メートルの道が始まり、高さ6メートルの銅像「母なる祖国」へと続く。銅像の後ろには6つのレリーフが刻まれた壁の石碑があり、包囲下のレニングラードにおける市民生活のエピソードを描いている。追悼の式典が、年に4回ここで行われる。