ロシア人が熊と命がけの「一騎討ち」をしたというのは本当か?

熊を使った見世物は、大昔からロシアの娯楽であり、かつては農民から貴族まで、すべての人々に愛されていた。そのまま見世物にすることもあったが、祭日にはとくに、芸を仕込まれた熊が多かった。調教師たちは、「熊使い」と呼ばれ、小熊を捕まえたり買ったりして、サーカス用の動物に仕込んだ。この種の仕事は、結構な商売であり、しかも、かなり残酷なものだった。

熊を手懐ける方法

熊はロシアの森に多く棲息しており、他の野生動物よりも調教しやすかった。子熊は、森で捕獲され、1~4ルーブルの値段で調教師に売られた。大きい調教済みの熊は、100ルーブル以上することもあった。これらは19世紀末の価格だ。ちなみに、1884年に大学講師の月給は、約83ルーブルだった。

村にスコモローフ達 著者: フランソワ・ニコラス・リス

村にスコモローフ達 著者: フランソワ・ニコラス・リス

子熊の調教のやり方は、動物愛護の精神からはおよそかけ離れていた。子熊に後ろ足で立って歩くことを教え込むために、靱皮靴を履かせ、銅製の檻に閉じ込めて、底を加熱した。何の覆いもない前足の裏が焼け始めると、子熊は、靱皮靴を履かせられていた後ろ足で立ち上がった。その瞬間に、調教師はタンバリンを叩く。そうすると、子熊は、檻から出された後も、タンバリンの音を聞くと反射的に後ろ足で歩き始める、というわけだ。

このような「学校」を経た後、熊の爪と歯はやすりで削られ、鼻と唇に環が通された。環を引っ張ると熊に激痛が走るので、指示に従うしかなかった。完全に飼い慣らせなかった熊は、熊使いを守るために目をくり抜かれた。

ヴァスネツォフ著「古いモスクワ。熊使い」

ヴァスネツォフ著「古いモスクワ。熊使い」

熊のコント

熊の見世物や娯楽は、コント、熊の餌付け、熊との戦いの3つに大別された。

コントとは、熊に人の真似をさせてコントをやらせるもので、熊使いが説明付きで上演した。歴史家ドミトリー・ロヴィンスキーは、見世物「熊を連れて熊使いがやって来た」の筋を引き合いに出して、こうしたコントを次のように説明している。

「『さあ、ミーシェンカや』と、熊使いは始める。『旦那さまがたにお辞儀をして、お前の知識をお見せしようじゃないか。先生が学校で教えてくれた知恵をご覧いただこう。ほら、うら若い娘が白粉をはたき、紅を塗り、鏡を見て、お化粧するように、お前もやってみよう。すると、ほら、ミーシャは地面に座り、片方の足で顔をこすり、もう片方の足で鼻の前にあるクッキーをクルクル回します。これは娘が鏡を見ているところですよ』」

熊のコント

熊のコント

こんなふうに、熊は、人間の言葉が本当に分かるような印象を与えた。

熊のコントには、もう一人、おなじみのキャラクターが参加する。山羊を演じる少年だ。彼は、調教師の見習いであり、袋をかぶる。そこには棒が突き出ており、偽の山羊の頭と角がついている。その頭には、木の舌が取り付けられており、大きな音を立てた。こういう扮装の少年が、熊の周りを走り回って嘲笑い、角で突いてからかった。熊は唸り声を上げて体長いっぱいに立ち上がるが、熊使いが環を引っ張ると、熊は踊り始める。見世物が終わると、熊自身が、観客の謝礼を熊使いの帽子に集める。

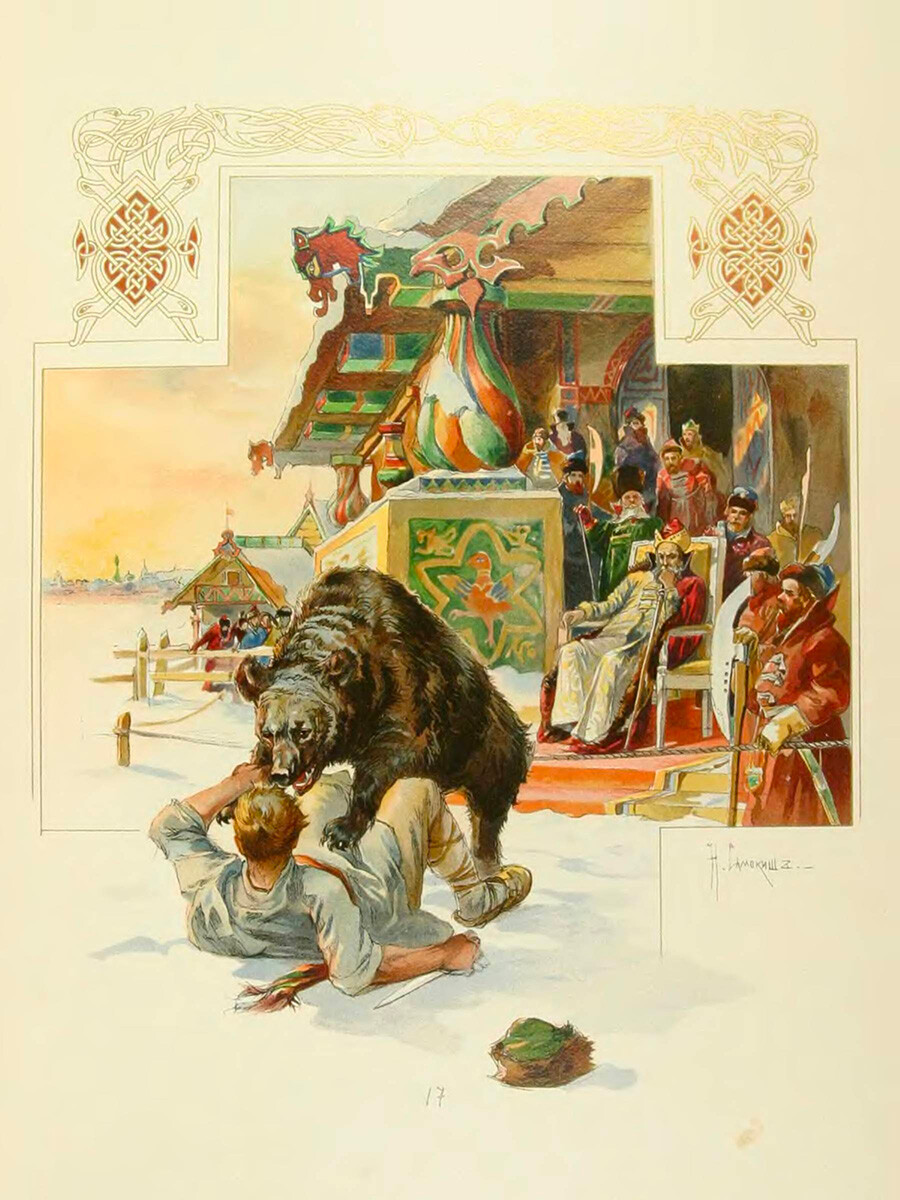

熊との戦い

熊の見世物は、いつも「めでたしめでたし」で終わったわけではない。熊使いは、熊と戦うこともあった。骨折せずに見世物を終えられれば、とても幸運だった。だが、調教されていない野生の熊との戦いに出かける人たちもいた!

熊手か槍を持った男が、円形の囲いの中に入れられ、野生の熊がその男に向かって放たれる。その戦士が熊を殺せば、彼には国庫から金が与えられた。それはカフタン(ゆったりとした長い上着)用の良質の生地を買うのに十分であり、また、王室のワインセラーに入ることも許された。しかし戦士は、運が悪いと死んでしまう。この種の「娯楽」は「熊との戦い」と呼ばれ、18世紀まで人気があったが、その残酷さゆえに消えていった。

しかし、かつてはこうした娯楽はまったくノーマルに思われていた。その理由は、まず第一に、狩人たちは単独で熊を狩っていた。第二に、人々はそういう見世物に自発的に参加したからだ。

通常、この見世物は宮廷で行われた。そのため、大抵の場合、動物の狩猟を担当する部局とツァーリの猟場の人たちが、熊との戦いに志願した。彼らは、その道のプロと言えよう。

ニコライ・セメノビッチ・サモキシュの水彩画

ニコライ・セメノビッチ・サモキシュの水彩画

非難と禁止

『ドモストロイ』(家庭訓)は、16世紀に編まれた、生活のあらゆる面に関する規範集だ。そこでは、熊の見世物は非難されている。編者は、熊使いを魔術師や占い師と同一視しており、彼らは、捕らえられれば、6年間にわたり教会で「聖体機密」を受けられなくなった。

にもかかわらず、この伝統は非常に根強く、民衆に人気があり、熊の見世物に村民がみな集まった。

ついに1867年、動物愛護協会の活動と、熊の見世物を禁じる元老院の決定のおかげで、それは正式に禁止された。

しかし、熊使いが完全に姿を消したのはようやく1930年代のことだ。