ドイツ軍がソ連深部に突破するのを防いだ唯一のソ連国境

ナチス・ドイツとの戦争の序盤はソ連にとってまさに悪夢だった。ドイツ国防軍はナイフでバターを切るように赤軍の陣地を突破し、数週間でバルト海沿岸とベラルーシ、ウクライナの大部分を占領した。激しい戦いでソ連の複数の師団が丸々壊滅した。数十万人の兵士が包囲され、必死に自軍の陣地へと逃れようとした。

しかし、独ソ戦のすべての前線で敵がこのような成功を収めたわけではなかった。ソ連の最北部、ムスタトゥントゥリ山脈付近の国境線では、ドイツ軍は最後まで赤軍の防衛線を破ることができなかった。

急襲

ソ連極北にはソ連の他の地域より一週間遅れて戦争がやって来た。1941年6月29日、ドイツ・フィンランド連合軍が国境を越え、ムルマンスクとカンダラクシャへの攻撃を展開した。

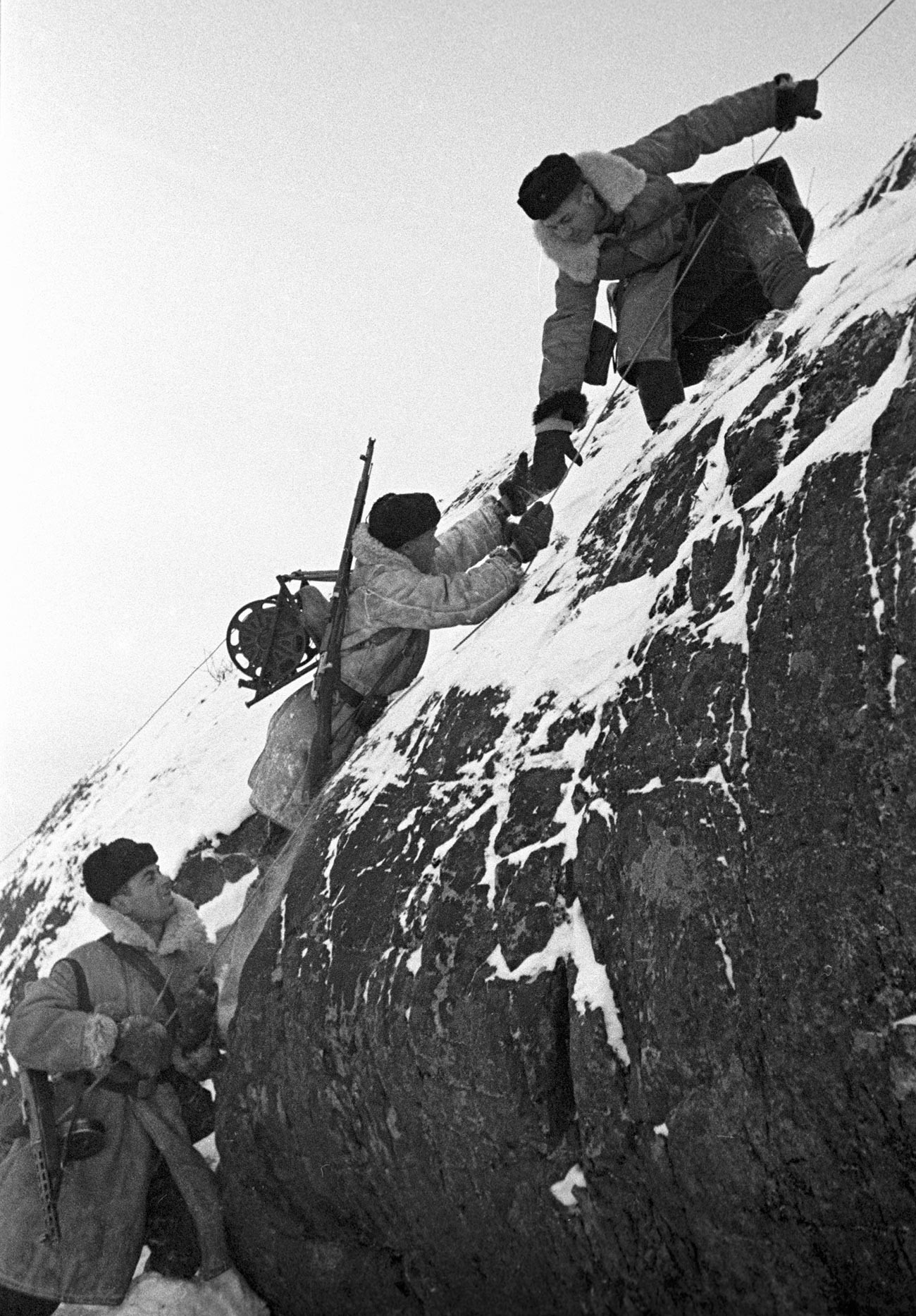

近ソ連軍の機関銃手、ムスタトゥントゥリ山脈付近にて

Robert Diament/Sputnikエドゥアルト・ディートル将軍率いる山岳歩兵軍団「ノルウェー」の部隊が北極海沿岸に沿って進んでいた。彼らの任務はスレドニー半島と、その戦略的重要性からソ連で「極北の不沈主力戦艦」として知られていたルイバチー半島を占領することだった。「ルイバチーとスレドニーを制する者はコリスキー湾を制する。コリスキー湾がなければ北方艦隊は存在し得ない」とアルセーニー・ゴロフコ提督は話している。

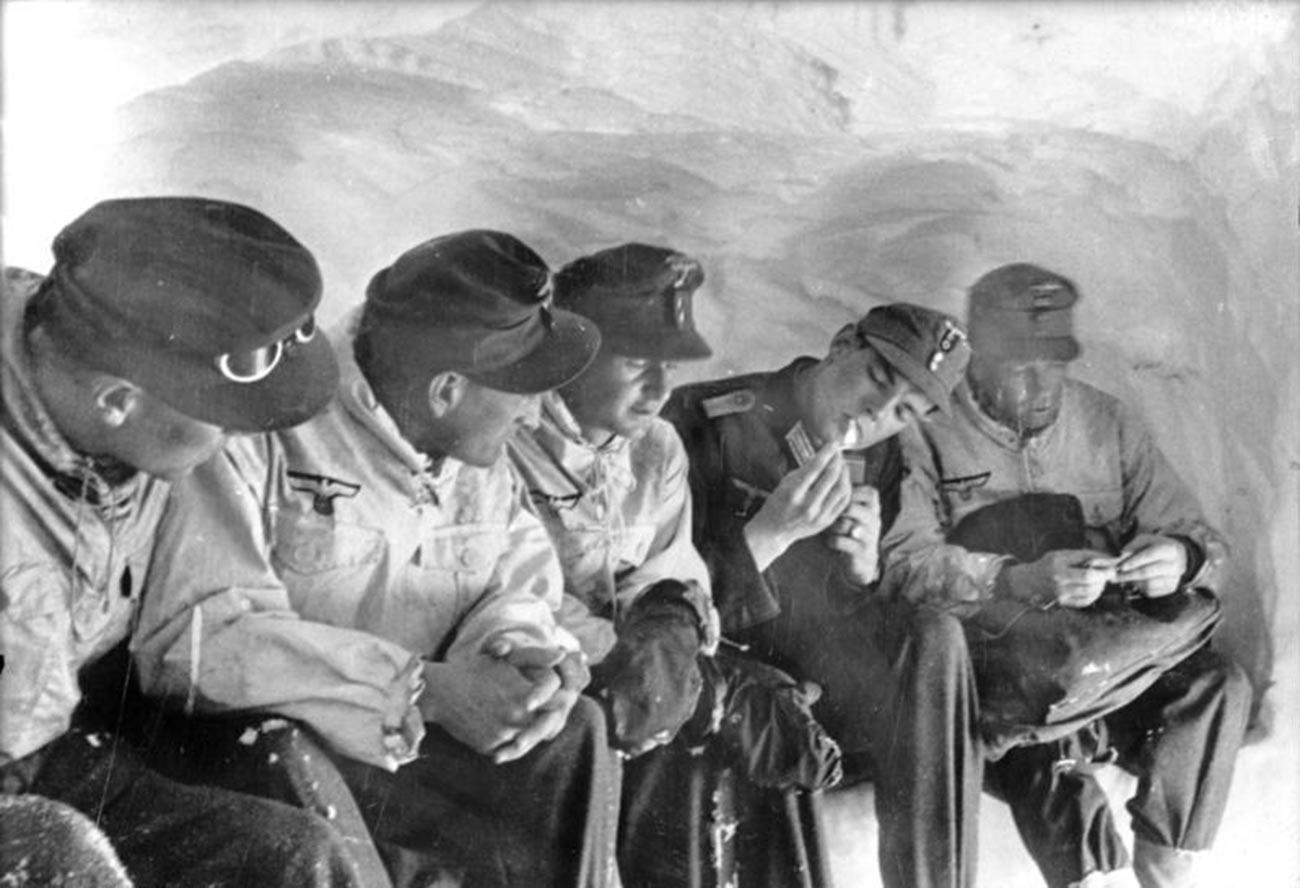

山岳歩兵軍団「ノルウェー」の部隊

連邦公文書館国境の検問所を破り、第95歩兵連隊の部隊を撃退したドイツ軍の猟兵は、国境から6キロメートル離れたムスタトゥントゥリ山脈方面に抜けた。山脈の向こうには地峡があり、半島に続く直線路があった。ドイツ軍は即座にこの山脈を押さえるつもりだったが、間もなく、この方面で彼らが成果を得る運命にないことが明らかになる。

ムルマンスク鉄道の方に進撃するドイツ軍

Finnish Wartime Photograph Archive当初ソビエト軍司令部は敵が陸からではなく海から半島に攻撃を仕掛けてくると考えていたため、主力はドイツ軍の上陸部隊を迎え撃つべくルイバチー半島に配置されていた。ドイツ軍が山脈を攻撃した際、山脈を防衛していたソビエト軍の勢力は相手の5分の1だった。

それでも、ムスタトゥントゥリに応援部隊が来るまで、赤軍兵士はドイツ軍の猟兵を相手に激しい抵抗を続けた。露出した岩の上に銃座トーチカを設け、有刺鉄線と地雷を仕掛けた。まさに一メートルごと、岩の遮蔽物一つずつをめぐって戦闘が行われた。

ルイバチー半島で繰り返した戦い

Georgy Zelma/Sputnikドイツ軍が峰を越えて突破し、地峡に向かって山を下り始めた場合は、ソビエト軍の砲兵隊と沿岸に接近した駆逐艦「ウリツキー」と「クイブィシェフ」が砲撃を加えた。「ロシアの、猛烈な艦砲射撃に晒された。大隊はかなりの人的損害を被った。衛生兵の避難は間に合わなかった」と第136山岳歩兵連隊の指揮官は報告している。「我々はクトヴァヤ湾付近におり、東の高さ122㍍の険しい斜面を下りていた。そこで我々に砲弾の雨が降り注いだ。私に反撃の手段はなかった。もし砲撃をやめないなら、私は連隊を後退させざるを得ないだろう」。

ムスタトゥントゥリ山脈をめぐる激戦は1941年9月半ばまで続いた。相次いで損害を被ったドイツ軍は襲撃の試みをやめ、占領した国境地帯に留まった。

難攻不落の砦

「山脈の北側の斜面は中央部が険しく、西部と東部はやや緩やかだったが、ここに我々の守備隊が7つの拠点に分かれて陣取っていた。より緩やかで便利な南部の斜面に敵が布陣していた。彼らと我々の拠点の間隔はわずか50~60㍍ほどで、25~30㍍しかない場合もあった。伏せた状態から手榴弾を投げ込める距離だ。榴弾戦が毎日行われた。我々やファシストの間で何が起こっていることはすべて聞こえた」とセルゲイ・カバノフ中将は回想している。

優位な高い位置を占めたドイツ軍は、ソビエト軍の最寄りの後方がよく見渡せた。食糧や弾薬、防護施設用の建材の補給は敵の激しい銃撃に見舞われた。「ムスタトゥントゥリに丸太を一本運ぶだけで、戦死は命を失ったり怪我を負ったりするのだった」と工兵のニコライ・アブラモフは嘆いている。どうして敵の防衛線から50㍍の地点に拠点を築けようか。叩いて音を鳴らすだけで、頭上に迫撃砲弾が降ってくる」。

通信機械を設置するソ連軍の兵士、ルイバチー半島にて

Georgy Zelma/Sputnikドイツ軍を特に苛立たせたのは、峰の上にあるソ連のA-36という境界標だった。ソ連・フィンランド戦争(「冬戦争」)まではここに国境が通っていたが、1940年のモスクワ講和条約でやや西に移動したのだった。「我々がムスタトゥントゥリに残っていたソ連の境界標をどれほどの頑強さで守り通したか、誇りを持って思い出せる。これはおそらく、ファシストが奪えなかった唯一の境界標だろう。ドイツ軍は何度もここを押さえようとしたが、毎回失敗した。失敗に怒った猟兵は、守備隊に容赦ない銃撃を浴びせた。敵が境界標を抜いたこともあったが、その度に水兵が差し直した」と海軍歩兵のワシリー・キスリャコフ大尉は回想録『極北で』において綴っている。

近ソ連軍の機関銃手、ムスタトゥントゥリ山脈付近にて

Robert Diament/Sputnik赤軍が1944年末にドイツ軍を極北から放逐するまで、ムスタトゥントゥリ山脈はドイツ軍にとって喉に刺さった魚の骨のような存在だった。ソ連の守備隊を破る試みは成果なく終わった。ドイツ軍は他の戦線ではヴォルガ川やコーカサス地方まで達したが、ここではほとんどソ連の国境地帯にはまり込んで動けなかった。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。