ゴリラに魅せられた女性とモスクワ動物園で起きたその他の4つの不思議な話

1. 極寒の中に作られた最初の動物園

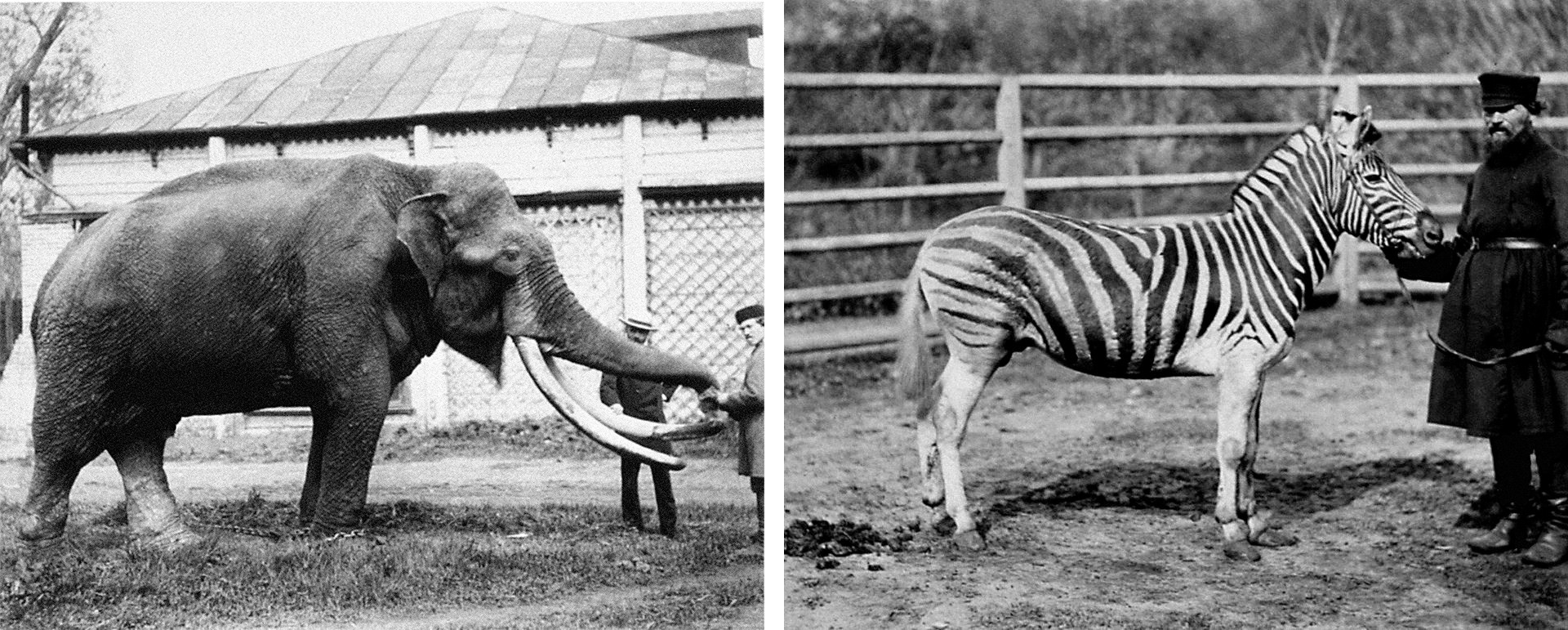

左:アレクサンドル2世に贈られた象。右:オスマン帝国の君主に贈られたシマウマ。

moscowzoo.ruモスクワ動物園はロシア最大にして最古の動物園である。1864年に開園したこの動物園は、ヨーロッパの中でも最古のものに入る。設立者の一人が、この新しい動物園を「オープンエア博物館」と名付けたように、ロシアらしく、冬の極寒に面する世界最初の動物園である。

モスクワ動物園、1944年。

アナトリー・ガラニン撮影/Sputnik飼育されていた動物の数は開園当時は300であった(現在はおよそ8,000)。有名なロシア人や外国人からの贈り物として動物園にやって来た動物たちもいた。アジア象は皇帝アレクサンドル2世から贈られたものだったし、シマウマはエジプトの支配者から受け取ったものであった。

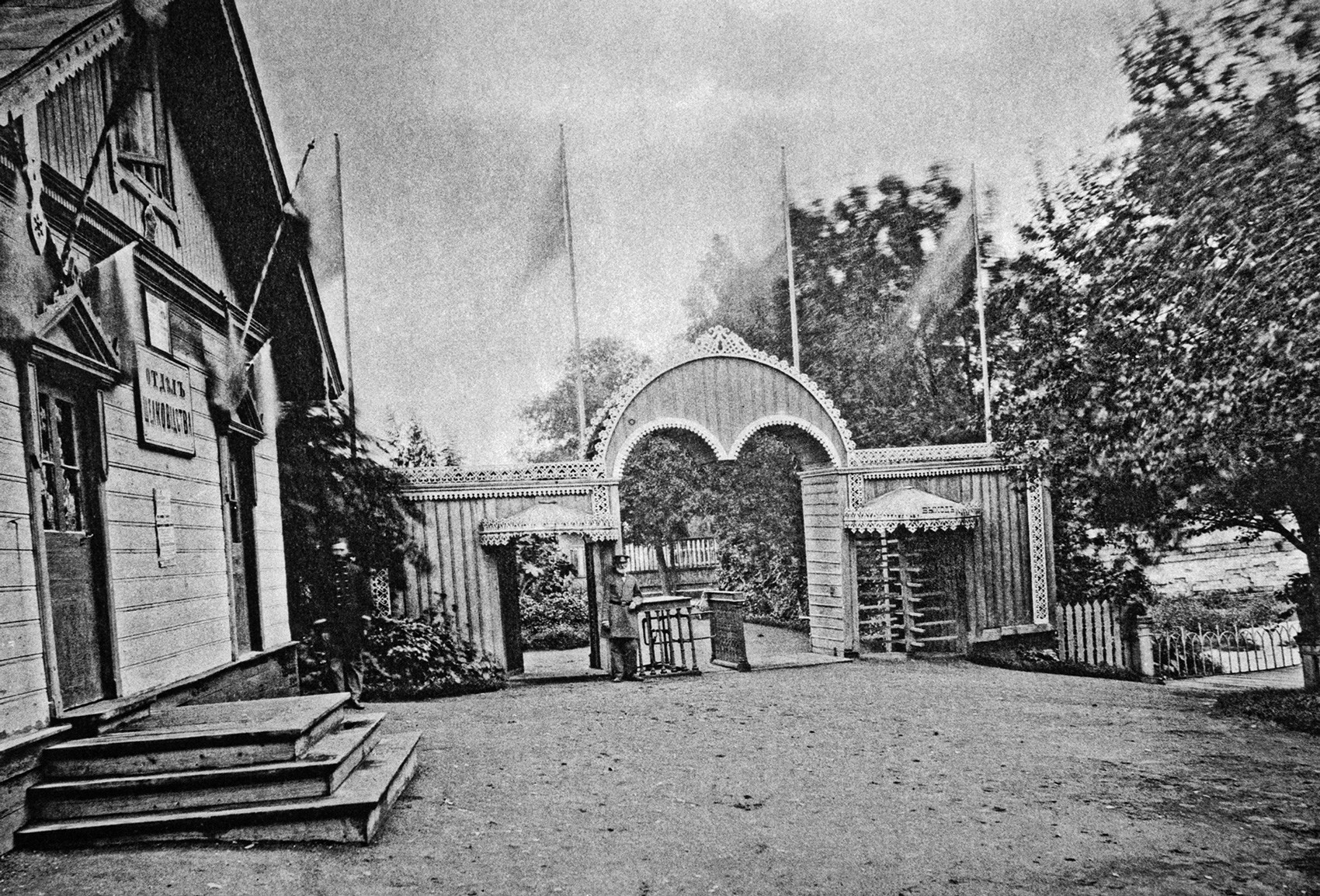

モスクワ動物園の正門。1878年。

リュドミラ・パホモワ撮影/TASS1917年の革命とロシア内戦の騒乱では、ほとんどすべての動物が死ぬことになったが、その後、動物の数は増えて行った。そして1919年、モスクワ動物園は国有化された。

2.ゴリラに魅せられた驚くべき女性

モスクワ動物園の職員とサル。1969年。

ウラジーミル・ミンケヴィチ撮影/Sputnik1920年代後半、動物園は悪ふざけの対象であった。当時、ゴリラとの異種交配で産まれた女性たちの恐ろしい軍隊について描いた「ゴリラロイドの島」というベストセラー小説があった。この小説の成功に乗って、あるモスクワの新聞社が女性に対し、動物園でゴリラと性交をするという企画を提案した。

動物園のゴリラ檻の責任者には、希望者が殺到したと伝えられており、実際に何人かの女性が幻想を抱いてやってきたという。古参ボリシェヴィキであった動物園長は、中止を発表しようとしたが、そんなことをすれば、より怪しいな人々の興味を引くことになってしまうと言われたのだという。

3.ライオンの赤ちゃんを守る

左:モスクワ、1935年、夏。ソ連の児童文学作家、 自然主義者ヴェーラ・チャプリナさん(1908 – 1994)、子ライオンのキヌーリとペリ。右:ヴェーラ・チャプリナさんが自宅で子ライオンのキヌーリに餌を挙げている。

共有1935年、ある雌ライオンが赤ちゃんライオンの一匹に授乳しようとしなかった。そこで動物園の職員の1人、ヴェーラ・チャプリナさんはこの赤ちゃんライオンを自分が住む集合住宅のアパートに連れて帰り、そこで育てることにした。赤ちゃんライオンが病気になったときには、チャプリナさんをはじめ、アパートの住人全員がライオンの世話をした。子ライオンはキヌーリ(取り残された子)と名付けられ、シェットランド・シープドッグのペリに育てられた。

1年後、そのライオンは動物園に戻されることになったが、犬のペリと引き離されるのを嫌がったため、動物園はペリを一緒に引き取ることにし、今も2匹は仲良く暮らしているという。

クリスチャン・サイエンス・モニター紙はこの面白い2匹のことについて、「モスクワのライオンと子羊」という記事を出した。またチャプリナさんも「キヌーリ」と題する著書の中でこの一風変わった出来事を綴ったことから、このライオンのストーリーは広く知られるようになった。チャプリナさんの元には各地域から数え切れないほどの手紙が届くようになったそうだ。

4.爆撃の中でも働き続ける

モスクワ動物園、1944年。

アナトリー・ガラニン撮影/Sputnik第二次世界大戦中、苦しい状況にあり、ナチス・ドイツによる空爆もやまない中、動物園が閉園することはなかった。、象や大型哺乳類とほぼすべての捕食動物以外の何種類かの動物はウラル地方のスヴェルドロフスクに疎開したが、それでも500万人以上が動物園を訪れたと言われる。

戦時中、動物園の職員たちがいかに献身的に働いていたかということを示すいくつかのエピソードがある。職員たちは、自分たちの食料が足りず、飢えで気絶しそうなときでも、飼育している動物たちにはきちんと食べ物を与え続けた。あるとき、空爆により、職員が寝泊まりしている建物が火事になったが、そのときにも彼らは動物たちと共にときを過ごし、建物を守ろうともしなかったという逸話がある。

5.群れないペンギン

モスクワ動物園で餌を食べているロイヤルペンギン。1971年。

ミンケヴィチ撮影/Sputnikすべての動物が動物園の厚遇を喜ぶわけではない。動物園から定期的に逃げ出したペンギンに関する伝説がある。どうやらそれは1972年のことだったようだ。

ペンギンがどうやって逃走したのかについてはあまり分かっていないが、ときおり警察が、モスクワの中心部を歩いているペンギンを目撃したという記録が残っている。最初は警察がペンギンを捕まえ、動物園に連れ戻していたが、その後は朝食を食べ損ねるのが嫌で自分で戻るようになったのだそうだ。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。