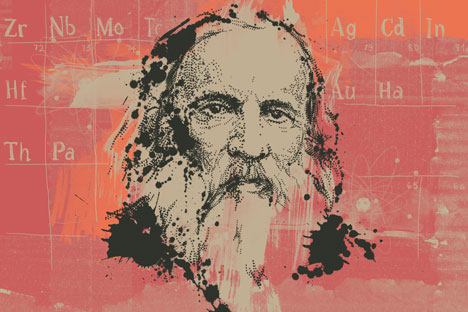

気球に乗ったメンデレーエフ

ナタリア・ミハイレンコ

詩人ブロークに詩を教える

メンデレーエフは自分のことを化学者とは考えていなかったが、これは正しかった。当時Himik(化学者)とは、Julik(こそ泥)と同義語だったから。Himichit'という動詞は、実験をする、いんちきをするなどという意味を含む。

メンデレーエフは実にいろいろなことをしていた!皮革製のカバンをつくり、無煙火薬を発明し、帝政ロシアのセルゲイ・ヴィッテ大臣に助言をし、気球で飛び、有名な詩人のアレクサンドル・ブロークに詩の正しい書き方まで教えていた。

ブロークはある時、メンデレーエフの娘のリューバに求婚しに来た。するとメンデレーエフはブロークをソファに座らせ、ピョートル・エルショフの童話「せむしの仔馬」を読んできかせた。「こんな風に言えるかい?言えないだろう。だったら詩人なんて名乗っちゃあいけない」

一人で気球で飛び立ったが

気球の話とはこうだ。メンデレーエフはある時、成層圏用気球「ルースキー」に乗って、日食を見ることにした。コヴァニコ陸軍中尉も同行する予定だった。当日はどんよりとした天気で、嫌な小雨が降っていた。2人はカゴに乗り、ロープを切ったが、気球は動かない。するとメンデレーエフは板、椅子、カバンなどを次々にカゴから落していった。物はなくなり、カゴの底にあったバラストの砂も両手で落したが、それでも動かない。そしてコヴァニコ陸軍中尉にこう言っ た。「降りてくれないか。1人で飛んでくる!」。飛び立って1分後に、気球は雲の中に消えた。

あたりはすっかり暗くなり、重苦しい空気に包まれ、恐怖と不安で体が硬直していた夫人は家に連れ戻された。その後電報が届いて、さらに不安は増す。「気球を見たが、メンデレーエフはいない」

降りるに降りられず

胸騒ぎは気のせいではなかった。星が輝く空で日食を見て満足したメンデレーエフは、降りようとしたが、なかなかできない。ガス・バルブの紐がからまっていたのだ。下を見ないようにしながら、カゴの中をよじのぼり、バランスをとりながら、紐をほどいて行った。風邪をひかないようにと着ていた重いウールのオーバーコートと、狩猟用のロングブーツはとても邪魔になった。猫背であまり動きの機敏でない53歳の男が雲の上にいる…。頭がふらふらして、目の前を赤い点が飛んでいる。

ようやくガスが抜けて気球が下がり始めた。着地後、その村の村長が近寄ってきて、メンデレーエフをまじまじと見ながらこう聞いた。

「お前、スパイじゃねえか?」

「私は科学者だよ」

「科学者さんかい。ちょっとどいてくれないか。その”袋”を見せてくれ」

村長がこの時、「メンデレーエフの飲み物」をきこしめしていたとしても驚きではない。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。