アレクサンドル・プーシキンの『エフゲニー・オネーギン』を読むべき5つの理由

1. 今読んでもとにかく面白い!

世界文学には、一般読者はほとんど読まないが、何世紀にもわたって言語学者や文学者が熱心に分析してきたような傑作が数多くある。

韻文小説『エフゲニー・オネーギン』は、そうした範疇には入らない。なるほど、その解釈、分析のために多種多様な研究がなされてきたが、この小説は、依然としてロシアの一般読者に愛されている。我々がこの本を愛読するのは、スタイルの美しさと意味の深さに加えて、ただもう読んで面白いからだ。その登場人物たちの感情や思考は、現代のヒップスターも田舎の少女もインスパイアし続けている。

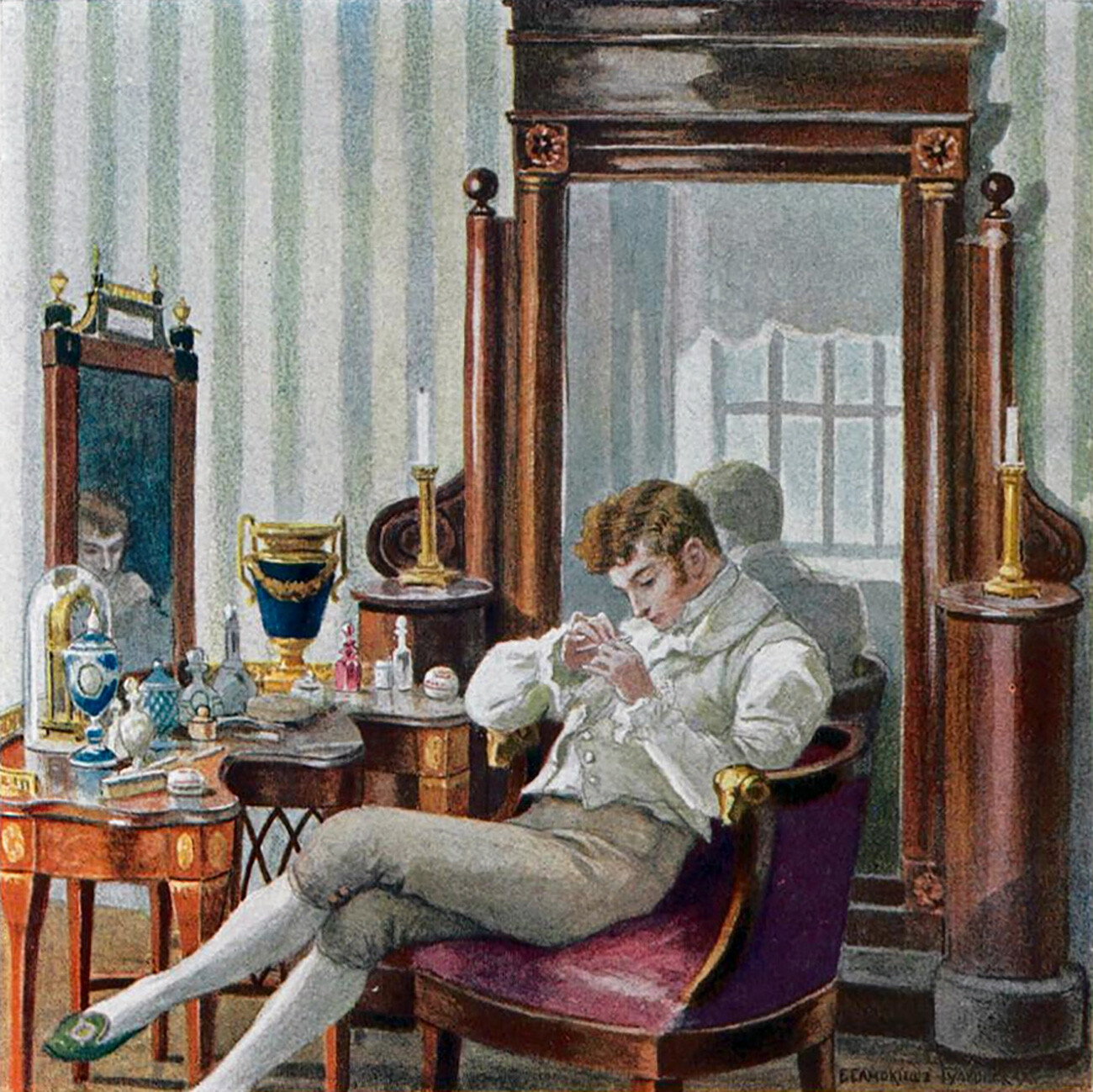

小説のプロットは刺激的だ。裕福な貴族エフゲニーは、まだとても若いが、帝都サンクトペテルブルクの社交生活や娯楽にはもう飽き飽きしている。彼は田舎にやって来て、そこで亡くなった叔父から領地を相続する。

退屈したエフゲニーは、熱狂的な詩人レンスキーと出会う。詩人は、新しい友人を恋人オリガとその姉タチアナに紹介する。タチアナは、謎めいたオネーギンに恋する…。そして、シェイクスピア的な情熱がロシア風に繰り広げられる。

『エフゲニー・オネーギン』のショートサマリーはこちらを参照ください>>>

プーシキンは、まだ23歳だった1823年にこの小説を書き始めたが、完成したのは8年後の1831年だった。この作品は、魅力的な連ドラのように章ごとに掲載され、読者は固唾を飲んで次回を待った。その結末は、読者に文字通り衝撃を与えた。

プーシキン自身も、この小説の執筆を「偉業」とした。「ああ、プーシキン、お前はなんてクソ野郎なんだ」。彼は、書き終えたときに心中でこう叫んだかもしれない(実際、彼は別の作品、史劇『ボリス・ゴドゥノフ』を擱筆した際にこう言った)。

2.「ロシアの生活の百科事典」

プーシキンのミハイロフスコエ屋敷。ここでは1824~26年に『エフゲニー・オネーギン』の大部分が書かれている。

プーシキンのミハイロフスコエ屋敷。ここでは1824~26年に『エフゲニー・オネーギン』の大部分が書かれている。

『エフゲニー・オネーギン』は、「ロシアの生活の百科事典」と呼ばれている。この形容句は、19世紀ロシアで最も著名な文芸評論家、ヴィサリオン・ベリンスキーが初めて用いた。彼の軽やかな手によって、この定義は定着し、慣用句になった。

プーシキンは、2万4千語(詩行で200ページ強)という比較的短い小説のなかで(とくにトルストイの大長編などと比べれば)、19世紀ロシアの最初の四半世紀における社会と生活の全体像を示した。彼は、当時の社会のあらゆる側面を描き出して見せた。つまり、彼は、田舎の貴族の邸宅、農民の生活、サンクトペテルブルクの上流社会、そして昔ながらのモスクワの貴族を見事に描いた。

この小説の中では、ロシアのそれぞれの季節と風景が次々に移り変わっていく。そして、そのすべてについて、彼は豊かで印象的な表現を見出し、それに我々は慣れ親しんできた。プーシキンはまた、一見本筋から外れた哲学的、心理学的な感想、指摘も挟んでおり、それらは間もなく格言となった。

たとえば、

「仕事ができる人間が、

爪の手入れに気を配ることはあり得る」

(*仕事熱心で実務的な人間はあまり外見を気にしない、というのは先入見である)

「われわれは、女性に惚れ込むことが少ないほど

女性に気に入ってもらいやすくなる」

1825年の第1章の刊行から現在に至るまで、この小説は、その構成の複雑さ、扱われるテーマの豊富さ、日常生活の微細な描写、そして比類なく見事に創造された登場人物の深みで、読者を魅了し続けている。しかも、詩人はこれらすべてを、実にさりげなく軽妙に実現している!

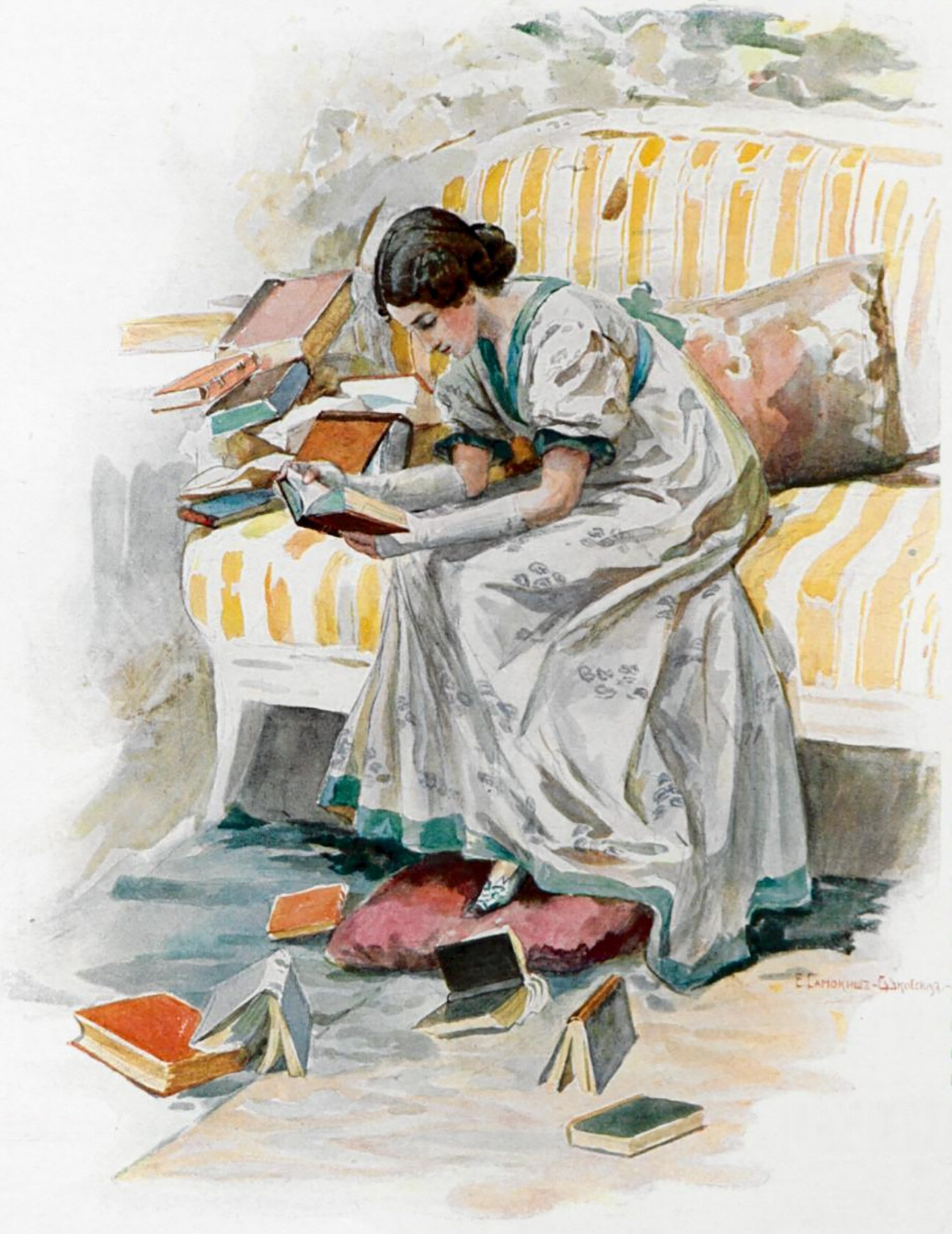

3.ロシア文学最高の愛の告白

ほとんどすべてのロシア人は、タチアナがオネーギンに宛てた手紙を暗記している―― 完全にではないにしても、少なくともいくつかのフレーズは。本と自然の世界に暮らす、この少女は、たまたま僻地にやって来た、「ふさぎの虫」にとりつかれたバイロン風の主人公に大胆な告白をする。 彼女自身も、おそらく彼が「狡猾な誘惑者」であり虚像であることを理解している。しかし彼女は、自分の運命の決定を彼の手に委ねる。

「私の人生は約束していました

あなたとの出会いが定めであることを。

私は知っています、神があなたを私に送り給うたことを

あなたは墓場まで私の守護者…」

注目すべきは、オネーギンがこうした勇敢な行為を大いに買ったこと。彼は、極めてシニカルな人間だが、うら若い女子の無経験につけこもうとはしなかった。

小説の「画竜点睛」として、プーシキンは、オネーギン本人による愛の告白を書く(まだご存じない人のために、誰に向けた恋文かは明かさないでおこう)。

これは、すでにさまざまな経験を積み賢明ではあるが、人生で初めて盲目的に恋した人の手紙だ。そして、この人――主人公オネーギン――は、詩人が見事に書いた、この愛の告白において、まったく新しい側面を読者に開示する。

「私は知っています。私の命数は尽きつつあると。

でも、生きながらえるためには、

朝、必ず確かめねばならない

あなたと午後に会えると…」

4.ロシア最初の長編小説の一つで直ちに傑作と認められる

プーシキンのミハイロフスコエ屋敷にて

プーシキンのミハイロフスコエ屋敷にて

ロシア初の「世俗的な文学者」、ミハイル・ロモノーソフとアレクサンドル・スマロコフは、ヨーロッパの小説を、不道徳かつ無意味だとして批判した。

とはいえ、当時のロシアには、欧州の小説に匹敵するようなそれは存在しなかった。

プーシキンは、新しいロシア小説を生み出し、そしてそれを書いて読む言語を創造した。また、これはロシア文学初の写実的な作品の1つであり、過剰なロマン主義や感傷を排して、同時代の人々の生活や日常の細部を描写している。

しかし、この小説は、その詩的な構造と多面的な内容ゆえに、舞台化や映画化は難しい。通常、そうした試みを行う監督は、断片だけ、または恋愛の部分のみを選ぶ。あるいは、この小説を題材にした、ある種のファンタジー作品を上演することもある(たとえば、モスクワのヴァフタンゴフ劇場では、タチアナが、雪に覆われた舞台で熊と踊る…)。

最も成功した例の1つは、チャイコフスキーのオペラ『エフゲニー・オネーギン』だろう。詩がオペラのパートにはめ込まれ、音楽とプーシキンのテキストの「共生」により、まったく新しい傑作が誕生した。

5. ユニークな詩的構造

プーシキンの天才性はとりわけ、繊細な韻律にある。彼の韻は軽く、同時に繊細であり、詩は、ロシア人には見事に調和して聞こえる。

オレスト・キプレンスキー作『アレクサンドル・プーシキンの肖像』

オレスト・キプレンスキー作『アレクサンドル・プーシキンの肖像』

しかし、『エフゲニー・オネーギン』は、単に韻文で書かれているだけではない。詩の各節(スタンザ)には、独自の明確な内部構造と韻のパターンがあり、詩人は、小説全体を通してそれを貫く。「オネーギン・スタンザ」という用語は、文学批評にも登場した。

世界中の翻訳者たちが今でも果敢に、『エフゲニー・オネーギン』を自国の言語に翻訳し、その優劣を競い合っている。英訳だけでも10点以上あり、絶えず新訳が出版されている。

主なジレンマは、詩の形式と韻律をめぐるものだ。それに従うべきか、それとも内容に焦点を当ててプーシキンのテキストの雰囲気を伝える方が良いのか?

*日本語訳:

・木村彰一訳、講談社文芸文庫、1998年。

・池田健太郎訳、岩波文庫、1962年。

その他