1941年9月19日、250kg爆弾がキーロフ記念オペラ・バレエ劇場(マリインスキー劇場のソ連時代の名称)を直撃、建物の観客席部分が破壊された。しかし本当に深い傷を負ったのは、レニングラード市民の心だった。それも、劇場関係者だけではない。キーロフ劇場は今も昔も街の象徴であり、革命前の文化と新生ソビエトの達成のシンボルだった。

だが、爆撃を劇場スタッフの大部分が知ったのは、後なってからであった。彼らはすでに8月中旬に2つの疎開列車で後方深くウラルの方に向かっていた。疎開は急で、何年も続くと想像できた人は少なかった。勇敢な赤軍がすぐにでも敵を駆逐するだろうという期待があった。

疎開列車は9日後にモロトフ市に到着。現在のペルミである。街はすでに疎開者で溢れかえっており、新たな劇場関係者の疎開グループは歓迎されはしなかった。プリマのタチヤナ・ヴェチェスロワは次のように回想している:

「到着して早々に、私たちは劇場に向かったが、待っていたのは落胆だった。ステージはレニングラードのそれの1/4程度の大きさなのだ」。

早急に書き割りを新調する必要があった。レニングラードから運んできたものは、このステージには収まらなかったのだ。オーケストラを入れるために、観客席の一列目は撤去された。9月13日には早くもこけら落としとなる。ヴェチェスロワの回想より:

「最初に公演した『イワン・スサーニン』(私はワルツを踊った)は反響も無く、不成功に終わった。パゾフスキーの指揮するオーケストラの素晴らしい響きも、カシェヴァロワやネレップやヤシューギンらの美声も、観客の心を動かさなかった。疎開が続き、街は新たな避難民を受け売れ続けていた。みんな、観劇に関心が無いようだった」。

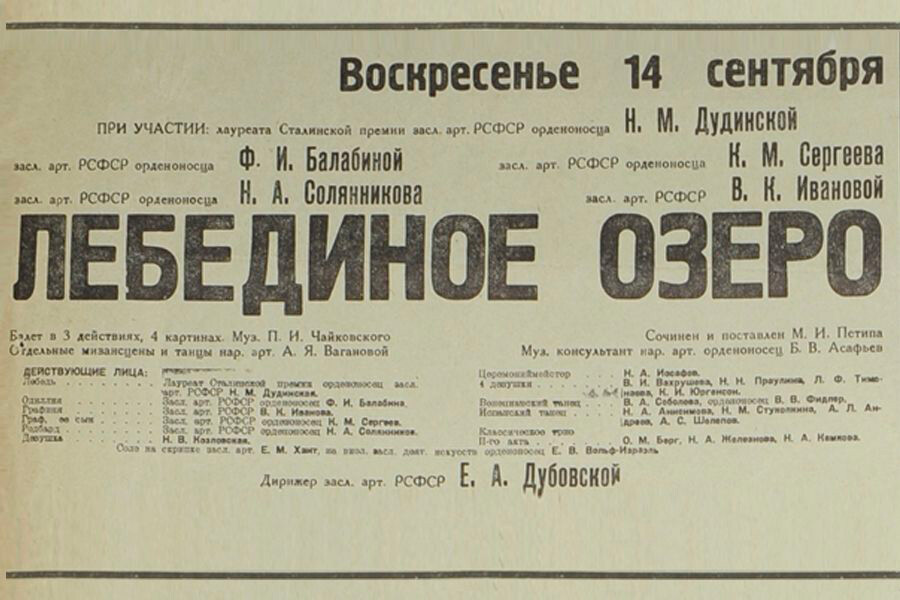

バレエ『白鳥の湖』のチラシ

The Mariinsky Theater archive次に公演した『白鳥の湖』でも、状況は変わらなかった:

「バレエなんて誰も求めていないのではないか?と私たちは考えていた。血が流され、祖国の町は次々と敵の手に落ち、駅には何週間も避難民が居続けている中、私たちは踊り続けて、この芸術の必要性を主張していくのだろうか」。

当時のペルミはまだ、オペラやバレエといった芸術とは縁遠かった。現地のオペラ座は戦争の少し前にできたばかり。レニングラードから一座が避難してきたため、その後数年間、ペルミのオペラ座は地域の町や集落を巡業し、然るべき設備も無い公民館や倉庫、時にはトラックを並べた急造ステージで公演することになった。キーロフ劇場の劇団員たちも苦労した。指揮者のユーリー・ガマレイの回想によると、ダンサーたちは小さなステージに適応するため、「横方向に加え、垂直方向にも飛ぶ」ようになった。体力を何とか維持するべく、メインのバス担当のイワン・ヤシューギンなどは荷役作業員として働いて追加の食料を得た。

バレエ『ガヤネ』のスケッチ

The Mariinsky Theater archive一方ペルミの市民は、レニングラードからきた劇団員のおかげでバレエやオペラの世界に親しみつつあった。数か月後には劇場は満員になるほどだった。キーロフ劇場の劇団員たちは疎開中に従来のレパートリーから20近い演目を披露した他、いくつかの初演もこなした。例えば、アラム・ハチャトゥリアンは製作途中だった『ガヤネー』をペルミで完成させ、初演された。ハチャトゥリアンは主な劇団員と同じく、「セミエタシュカ(7階建て)」と通称された、構成主義建築のホテルに滞在していた。劇場広場のすぐ横にあったこのホテルには当時、ドミトリー・ショスタコーヴィチ、セルゲイ・プロコフィエフ、イワン・ソレルチンスキー、アグリッピナ・ワガノワ、ガリーナ・ウラノワらが宿泊し、街の知的中心地となった。

しばらくしてから、そこに帝政時代からの偉大なソリストのエカテリーナ・ゲイデンレイフが加わった。彼女は衰弱しきっており、かつてジナイーダ・セレブリャコワが描いた美しい肖像画の面影は無かった。ゲイデンレイフは開戦直後、レニングラードを守り切れない可能性に言及したとして密告され、強制収容所に送られていた。

だが奇跡的にも釈放され、ペルミで児童にバレエを教えることになった。後に包囲網が破られた後も彼女は帰還を許されず、ペルミに残ってペルミ舞踏学校を開校して校長を務めた。

一方この頃、レニングラードでもバレエとオペラの公演は続いていた。8月の混乱の中、かなりの数の団員が疎開できないまま市内に残っており、やがて包囲網は閉じられてしまう。劇場に爆弾が直撃したため、公演は場所を移して行われた。劇団の指導は歌手のイワン・ネチャーエフとプリマ・バレリーナのオリガ・イオルダンが行った。

頻繁な空襲と砲撃のため、公演は昼間に行われたが、それも空襲警報によって度々中断された。しかし、警報にも関わらず客席を離れない観客を見て、役者たちもそのまま演技を続けることもあった。

悲惨な包囲戦の最初の冬を迎えたレニングラードでは、劇場も活動を停止した。市内は電気も水道も止まり、労働者のパンの割当は1日に250gまで減少、餓死者が続出し始めていた。しかし、3月には早くも公演が再開された。しかも、1幕だけの短い劇ではなく、『スペードの女王』や『エヴゲニー・オネーギン』、『椿姫』、『エスメラルダ』、『カルメン』などといった大作が復活した。役者たちが栄養失調状態であったにも関わらず、である。

ちょうどその頃、観客の中に、初めてオペラを鑑賞したうら若きガリーナ・ヴィシネフスカヤがいた。彼女は回想録に、次のように書いている:

「劇の全てが、私の記憶に映画フィルムのように焼き付いている。今でも、憔悴しきったゲルマンや、骸骨のように痩せた青白いむき出しの肩に厚く白粉を塗ったリーザの姿が目の前に浮かんでくる。伯爵令嬢役の偉大なるソフィヤ・プレオブラジェンスカヤは、当時のその才能の絶頂期だった(あれほどドラマチックなメゾソプラノは二度と聴けない)。彼らが歌う時、その口からは湯気が出ているかのようであった。あの時私が味わった興奮と衝撃は、ただ観劇の享楽にとどまらない。それは、民族の復活に感じた誇りであった。劇場の壁の向こうでは空襲警報が鳴り響き、砲弾が炸裂している中、オーケストラも歌手も観客も、この半死半生の全ての人々を劇場で1つにさせた偉大な芸術に対する誇りであった。まことに、人はパンのみにて生きるのではない」。

包囲戦が続いた3年の間に、オペラとバレエを鑑賞したレニングラードの市民は、概算では10万人近くに及ぶ。ソリストのナタリヤ・サフノフスカヤは包囲戦の期間中ずっと日記をつけていたが、公演の後には、次のように書き残している:

「私たちは、これほどの喜びをもって躍ったことはかつて無く、これほどの充実した反応を感じた事は無かったように思えた。温かな歓迎と、愛情深い顔触れが私たちの報酬だった…」。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。