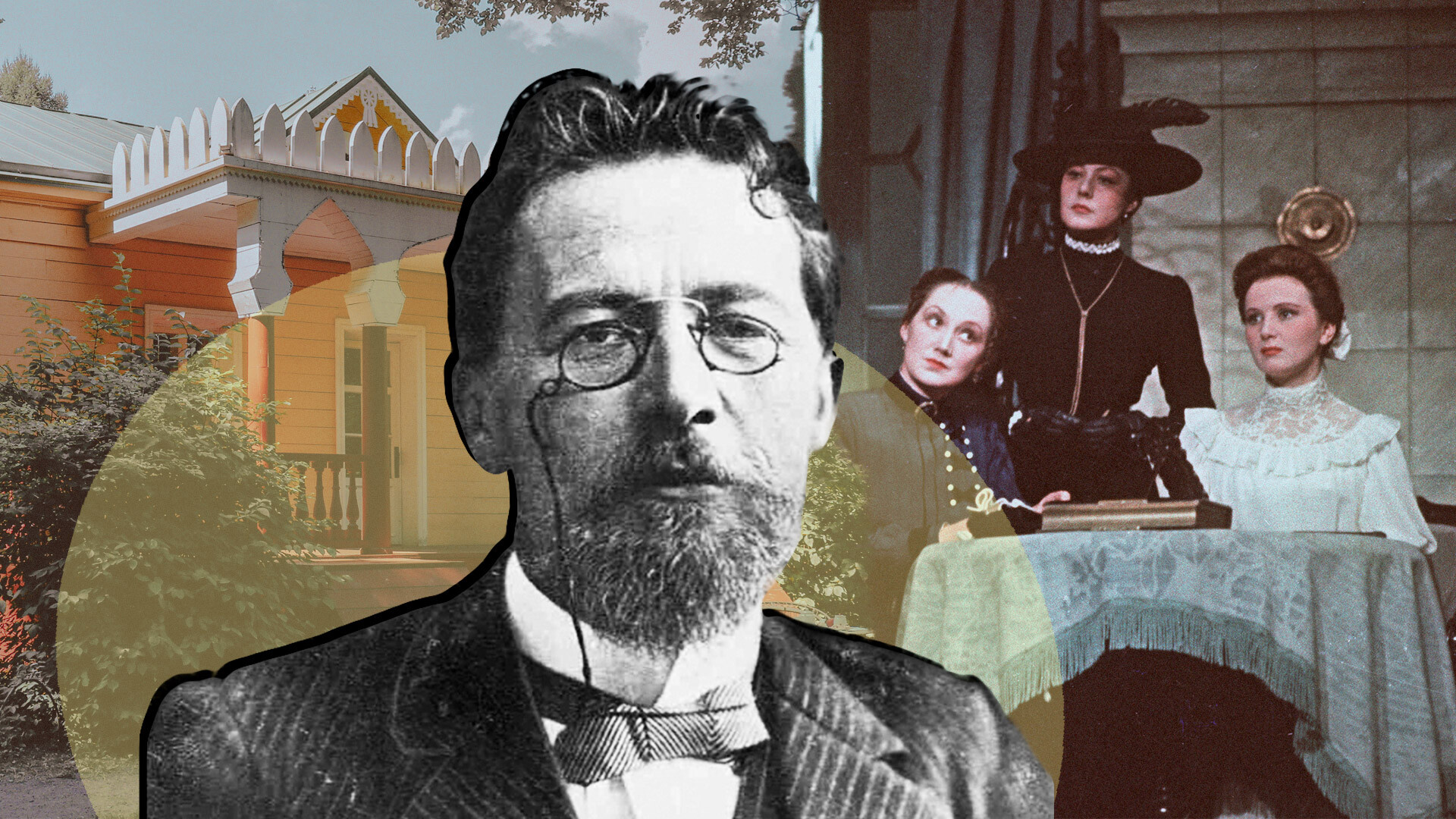

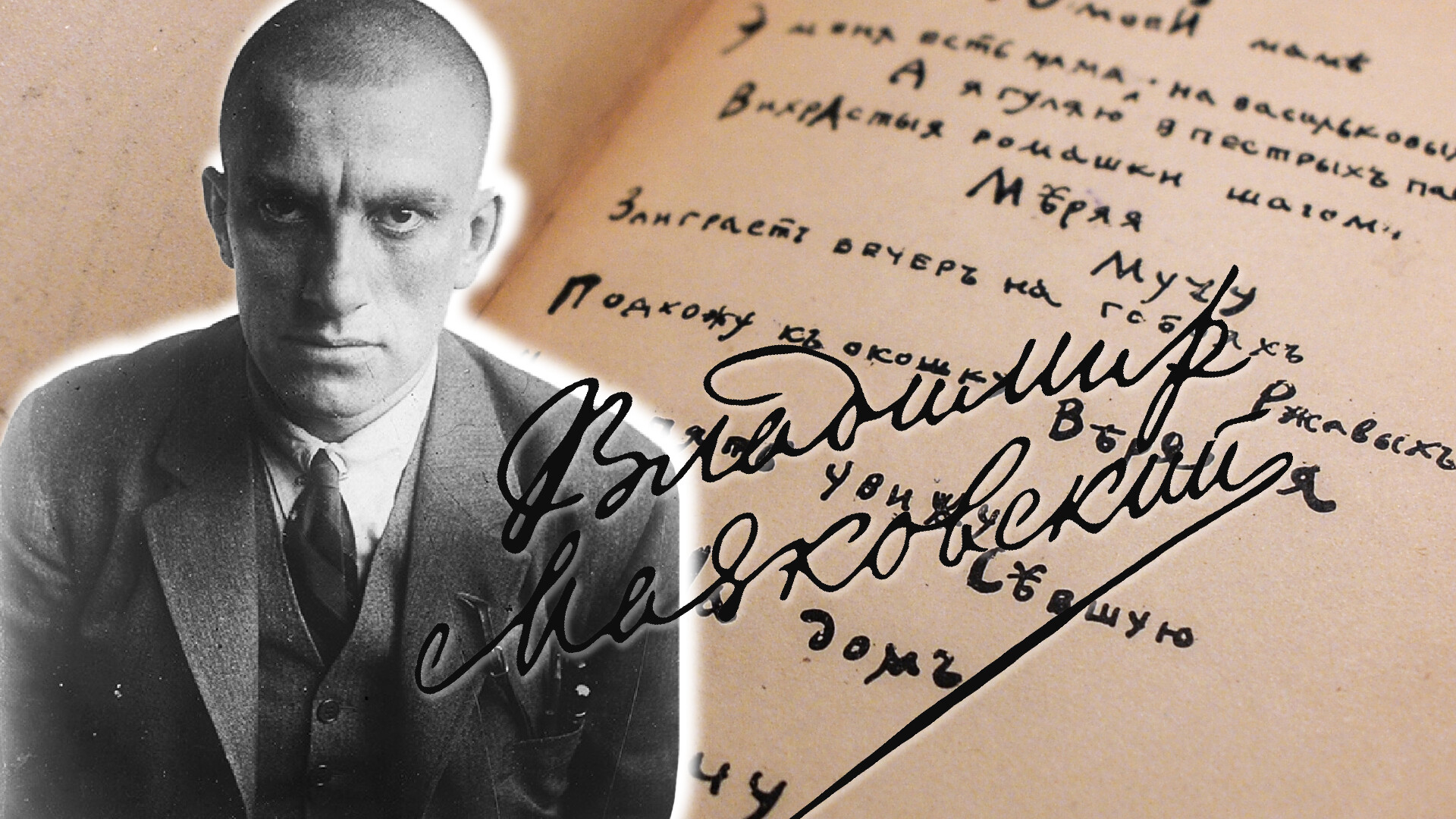

ロシア詩に革命を起こした詩人:ウラジーミル・マヤコフスキー生誕130年

「世界を声の力で圧倒し

わたしは行く――美しい

二十二歳のわたしは」

このように1914 年に、ロシアで最も桁外れで独創的で有名な詩人の 一人であるウラジーミル・マヤコフスキー(1893~1930年)は、詩『ズボンをはいた雲』において、自分自身を描いている。

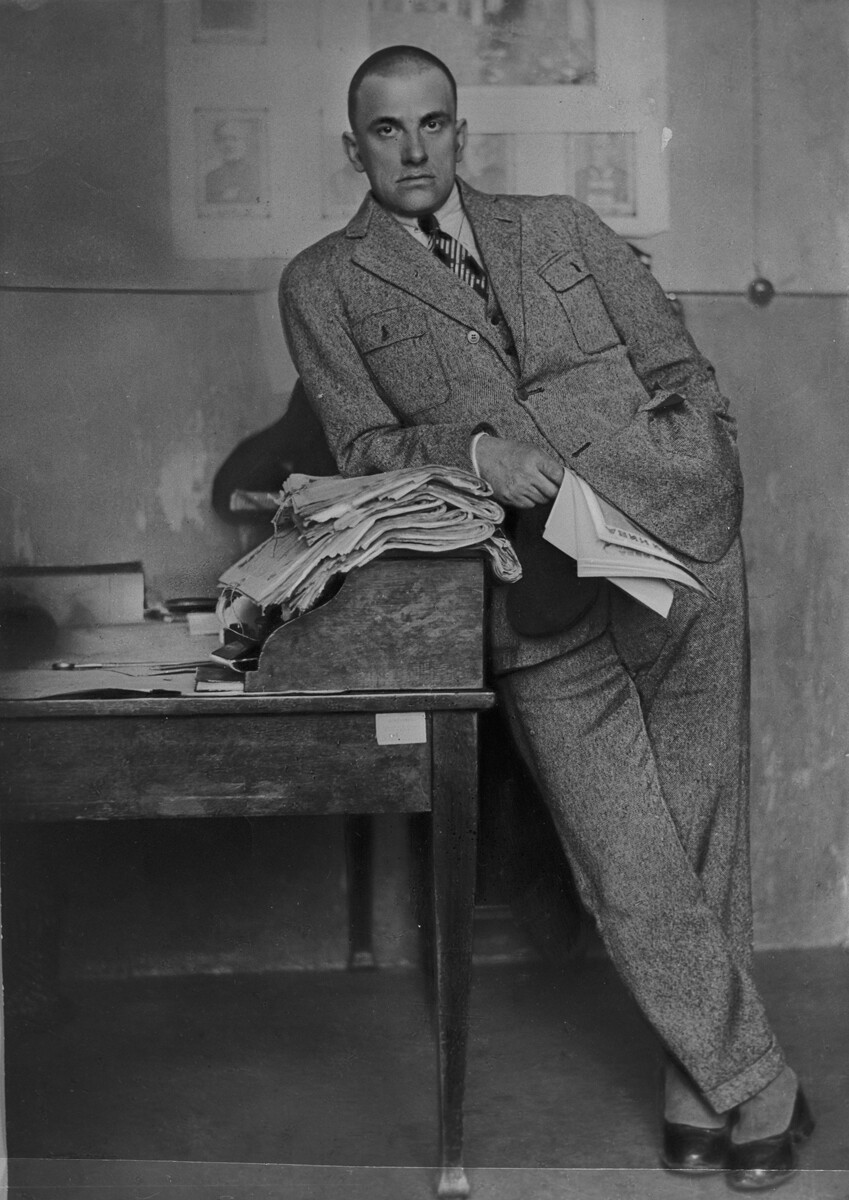

彼は背が高く、肩幅が広く、群衆の中から抜きんでていた。「彼はガリヴァ―のように人々の間を歩いた」と、詩人・小説家コルネイ・チュコフスキーは書いている。マヤコフスキーは、不規則で鋭いリズムで自作の詩を大声で朗読した。粗野に見えたが、感傷的で傷つきやすかったという。

詩は革命の武器である

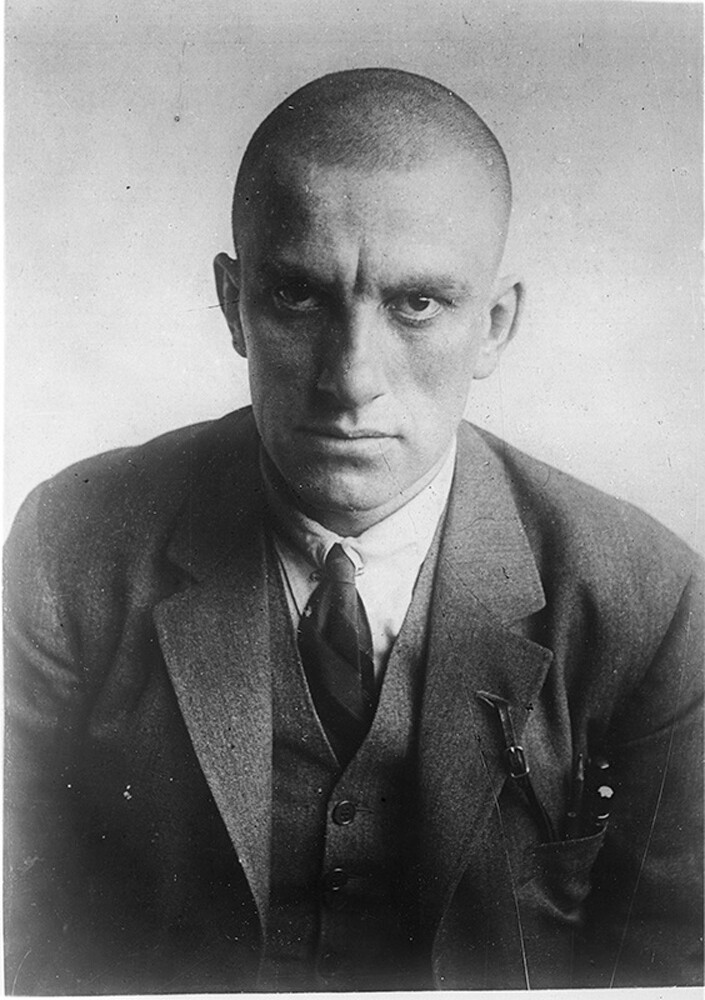

ウラジーミル・マヤコフスキー、1924年

ウラジーミル・マヤコフスキー、1924年

マヤコフスキーは、代表的なプロレタリア詩人とみなされている。彼は、早くも1908 年にボリシェヴィキに加わって共産主義に傾倒しており、革命を歓迎した。

「わたし、汚水を汲み出し

きれいな水を運び込む者は

革命により

動員され召集された」

(『声をかぎりに』、1930年)

マヤコフスキーは 、1912 年に出版デビューを果たした。彼の詩は、『社会の趣味への平手打ち』という痛烈な表題の未来派文集に収められていた。若い革新的な詩人たちは、その宣言の中で、プーシキン、ドストエフスキー、トルストイ、その他の古典を「現代の汽船から放り出す」ことを提案した。

マヤコフスキーは、「古い」言語と文学的手法を忘れ去ろうと言う。そして彼は、自分の詩をサロンの磨き立てた詩と対比させる。大胆不敵な表現を敢えてし、他の詩人たちを嘲笑する。 ドネツクの鉱山労働者に、プーシキンの「人生に幻滅したロルネット(柄付き眼鏡)」について読み聞かせたり、メーデーのデモで「私の叔父は謹厳実直な人物だった」と叫んだりしても仕方ないではないか、というわけだ(いずれもプーシキンの韻文小説『エフゲニー・オネーギン』より。後者はその冒頭)。

古臭い詩の「歌」の代わりに「叫び」を、「子守唄」の代わりに「太鼓の轟き」を彼は提示する。読者に向かって叫び、喚く。そして彼は、自分の言葉を武器になぞらえる。それは彼のアジテーションの手段だった。「頁の軍隊」、「研ぎ澄まされた切っ先の韻」…。

新しい言語

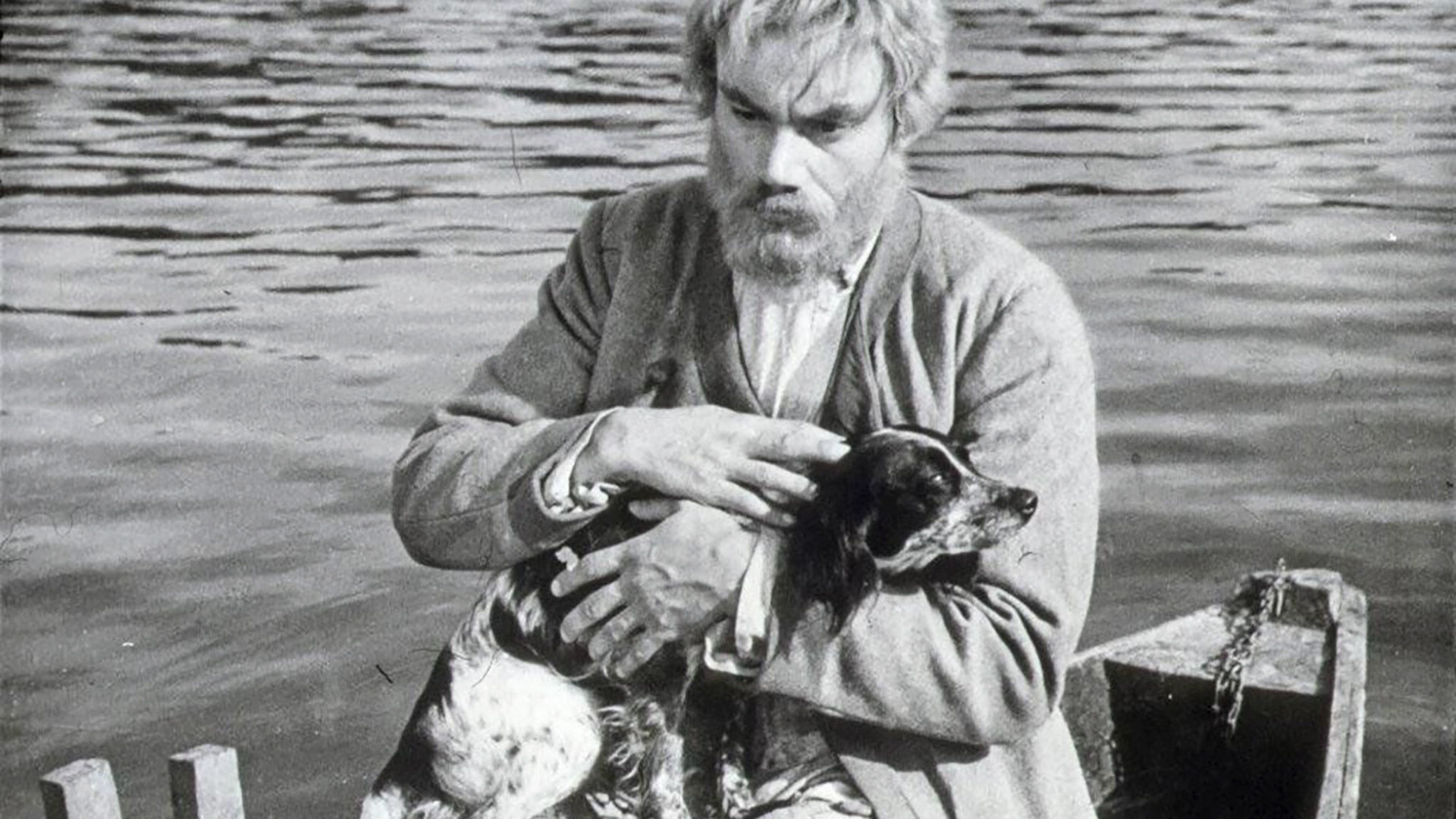

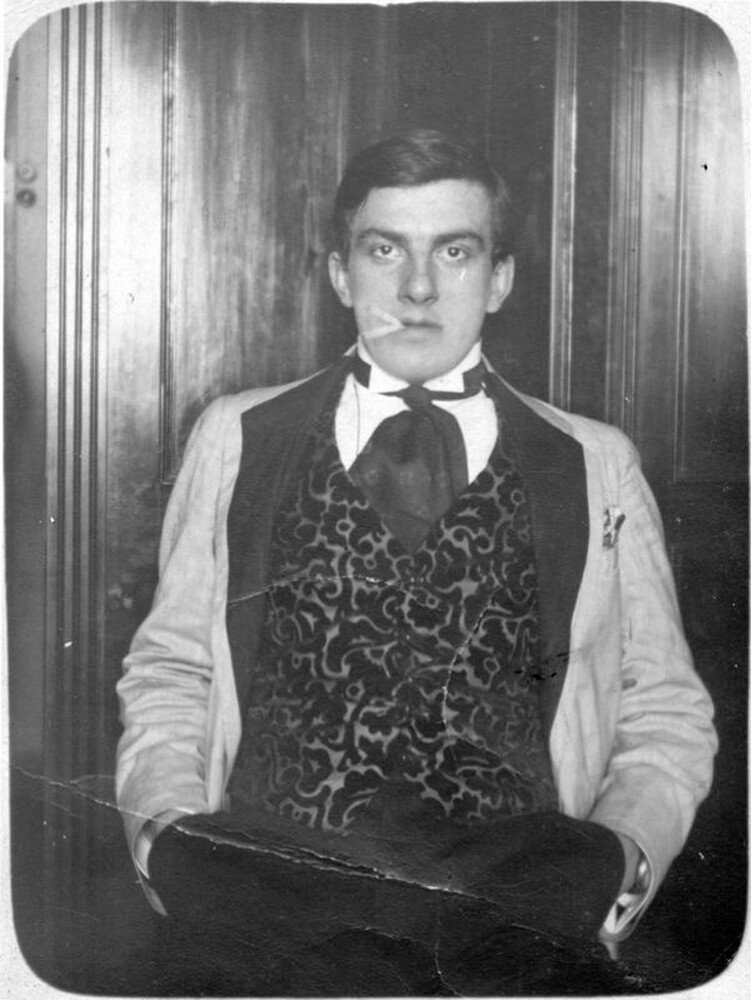

1915年

1915年

マヤコフスキーは、公の場で詩を朗読した。それも、ボヘミアンが集まるこじんまりしたサロンではなく、大勢の聴衆の前でだ。それはしばしば、学生や一般の労働者からなっていた。

「マヤコフスキーの言葉は、いわば公の場における大声の演説だ。ホールの演壇、舞台、広場などが、自然にその舞台となった。しかし同時に、これは親しみやすい言葉であり、その親しみやすさと公衆性の組み合わせが、マヤコフスキーの言語を特異で独創的なものとしている」。マヤコフスキーの最初の本格的な研究者の一人、グリゴリー・ヴィノクールは、著書『マヤコフスキー:言語の革新者』の中でこう指摘している。

最も有名な詩の一つである『それで、あなたにはできるのか?』(1913 年)は、一つの挑戦だ。その「抒情的主人公」は、自分について大胆に宣言し、意図的に誇張して、挑発的な問いを発して聴き手をからかう。

「それで、あなたには

できるのか、

排水管のフルートで

ノクターンを奏でることが?」

「革命により、何百万人ものぎこちない方言が街路に放り出され、僻地の俗語が目抜き通りに流れ込んだ」。マヤコフスキーは論文「詩はいかにつくるべきか」(1926年)にこう書いている。

そして、これら何百万人もの人々に対しては、彼らの言語で話す必要があった。詩人は、あからさまに粗野な言葉を導入し、しばしばそれらをニュートラルな言葉と混ぜ合わせる。たとえば、「詩とは、思い切りえげつないシロモノである」"Поэзия – пресволочнейшая штуковина"。また彼は、俗語だけでなく、自分が大胆に考え出したまったくの新語も用いている。

革命的な形式

ウラジーミル・マヤコフスキー、1914年

ウラジーミル・マヤコフスキー、1914年

新しい詩は、古い語彙だけでなく、旧来のリズムにも収まらない。マヤコフスキーは、初期の詩から、引きちぎったような短い詩行を好んでおり、これが、彼の表現形式の一つとなり、トレードマークともなった。

彼は、詩のいかなる規範も唾棄し、勝手気ままに詩を扱うかのようだ。1920年代には、彼の「階段状」に見える詩形「はしご」が現れた。

「印刷されることを前提として詩を作った場合、印刷されたものがどう受容されるかを考える必要がある」。詩人はこう説明する。詩の各行は、いわば作者のイントネーション、つまりどこで間を置き、何を強調しなければならないかを読者に伝える。

マヤコフスキーは、通常のシンタクシス(統語論)の限界も乗り越えていく。「我々が普段用いているピリオド、コンマ、疑問符、感嘆符などの句読点はあまりにも貧弱で、印象に残らない」。こう彼は言う。

彼の詩では、詩の分節された部分の間に、通常の文法的なつながりがまったくなく、意味論的なつながりしかないことがしばしばだ、と、ヴィノクールは指摘している。

マヤコフスキーは、モスクワ絵画・彫刻・建築学校で学んでおり、彼にとっては、芸術の視覚的な面は常に極めて重要だった。ダヴィド・ブルリュークも、彼に大きな影響を与えている。ブルリュークは、詩人・画家で、「ロシア未来派の父」と呼ばれ、絵画における「立体未来派」の創始者の一人だ。

まったく新しいテーマ

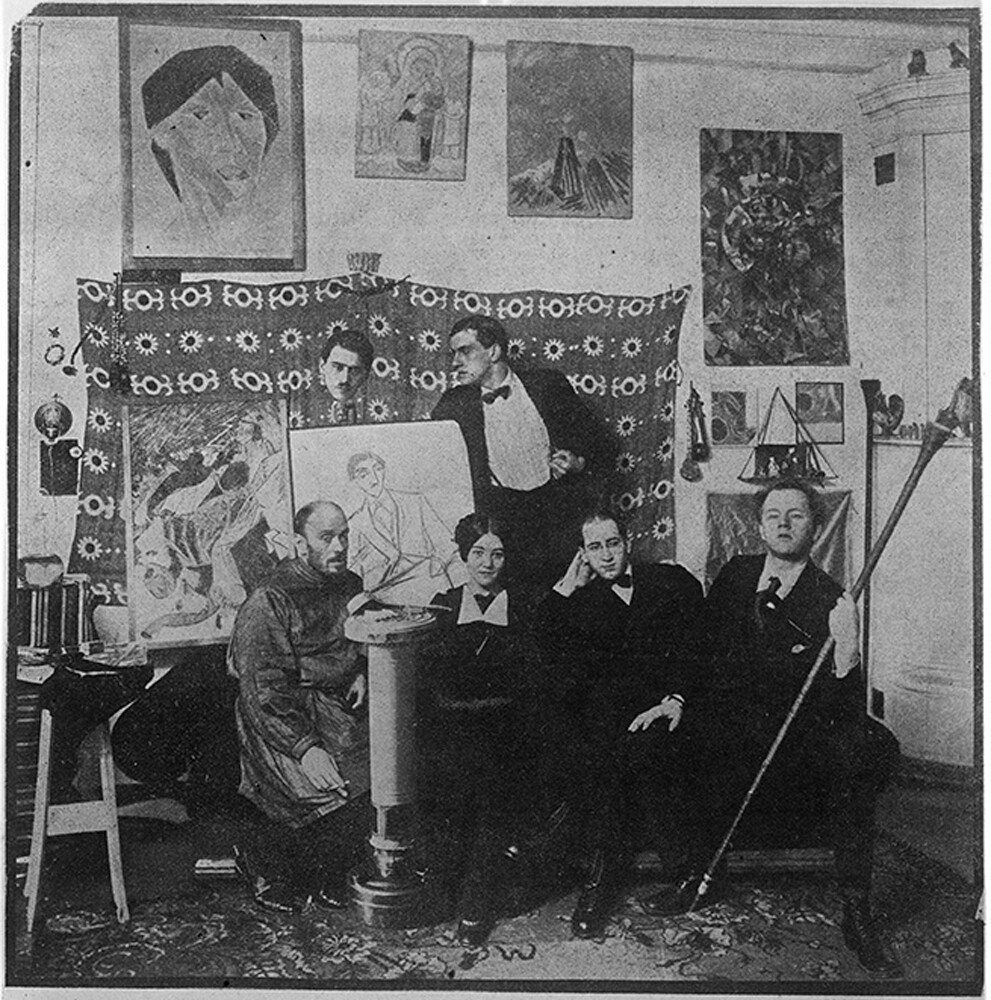

左から:ボリス・パステルナーク、セルゲイ・エイゼンシュテイン、O.トレチャコワ、リーリャ・ブリーク、ウラジーミル・マヤコフスキー。1924年

左から:ボリス・パステルナーク、セルゲイ・エイゼンシュテイン、O.トレチャコワ、リーリャ・ブリーク、ウラジーミル・マヤコフスキー。1924年

彼の詩のテーマは革命、内戦、共産主義だった。初めて詩がアジテーションとして機能し始めた。また、これに関連してマヤコフスキーは、プロパガンダ・ポスター「ロスタの窓」のために風刺スローガンを作った。そして、革命1周年にあわせて、彼は最初のプロパガンダ劇の一つである『ミステリヤ・ブッフ』を書いた。これを演出家フセヴォロド・メイエルホリドが上演し、画家カジミール・マレーヴィチがセットをデザインした。

新時代の人間たちには教育も必要だったので、マヤコフスキーは、かつての詩では考えられなかった「低俗な」トピック――たとえば衛生――も敬遠しなかった。

「同志諸君、

石鹸と水で

手を洗おう、

食事の前には」

マヤコフスキーは子供向けの詩も書いた。最も有名なものの一つは、共産主義時代の子供たちの行動規範に関する宣言とも言うべき『いいことって、どんなこと?悪いことって、どんなこと?』。

祖国への愛をうたった愛国的な「市民の抒情歌」は、新たな意味論的および美的地平を開いている。マヤコフスキーは、その最も有名な作品の一つ『ソビエト・パスポートの詩』(1929年)の中で、次のように書いている。

「わたしは

幅広のズボンのポケットから

取り出す。

限りなき価値をもつ

この身の写しを。

これを読んで

羨むがいい。

私は

ソビエト連邦の

市民だ!」

ウラジーミル・マヤコフスキー、1924年

ウラジーミル・マヤコフスキー、1924年