作家レフ・トルストイの7人の親友

82年の生涯の間、トルストイは実にさまざまな人と会い、交流した。「デカブリストの乱」を起こした「叛徒」たち(彼らについての小説をトルストイは着想し、この反乱の原因を探求しつつ、結局、大作『戦争と平和』を書いた)、画家たち、もちろん他の作家たち、革命家たち、皇宮の廷臣、女官、そして一般の農民たち。

農民たちと作家は、自分の領地ヤースナヤ・ポリャーナで日常的に接していた。また農民の子供たちだ。彼らのためにトルストイは、多数の学校を開いた。

多くの人は、すでに生前からレジェンドとなっていたこの人物の「謦咳に接する」ために、彼のもとを訪ねたがった。

「私は、レフ・ニコラエヴィチ・トルストイの生涯と人柄についてのあらゆる事柄が、たとえごく些細なことであっても、研究される時が来るだろうとよく考えていた。そして、トルストイ自身についての情報だけでなく、彼の身近な人々、とくに彼の友人知人に関する情報も、将来の読者には必要になるだろう、と」。トルストイの秘書ワレンチン・ブルガーコフはこう書いている。彼は、作家の友人や信奉者について一連の著作を書いている。

1. マクシム・ゴーリキー:代表的なプロレタリア作家

トルストイとゴーリキー、ヤースナヤ・ポリャーナ、1900年

トルストイとゴーリキー、ヤースナヤ・ポリャーナ、1900年

トルストイと若いゴーリキーの関係の変化は、「愛から憎しみへは一歩」を地で行くようなものだった。トルストイは最初、「本当に民衆から出た男」に感嘆し、日記に「ゴーリキーとチェーホフは、とくに前者は、私にとって快い」と記した。民衆に目を向けたトルストイは、ゴーリキーが浮浪者や、いわゆる人生の落後者を「等身大」で示し、彼らへの愛を読者に「伝染させた」ことが気に入っていた。

しかし、その後、ゴーリキーはトルストイをかなり苛立たせ始めた…。ゴーリキーが浮浪者の木賃宿を舞台にした戯曲『どん底』をトルストイに初めて読み聞かせたとき、彼は作者にこう尋ねた。「なぜ君はこれを書いたのかね?」。結局のところ、このような人々を描き出すことと、彼らに作品を完全に捧げてしまうことは別の事柄だった。さらに、トルストイには、神は存在しないというゴーリキーの考えは気に入らなかった。

トルストイにとってさらに「追い打ち」になったのは、この戯曲の信じ難いほどの成功だ。スタニスラフスキーはこの劇をモスクワ芸術座で上演し、さらにドイツでも大成功を収めた。その後、ゴーリキーはアメリカ旅行に出かけたが、トルストイは日記に次のように書いている。ゴーリキーが米国の多数のマスコミのインタビューに応じ、ロシアのマスコミももっぱら彼のことばかり書いていることに、腹立たしさを覚えたと。

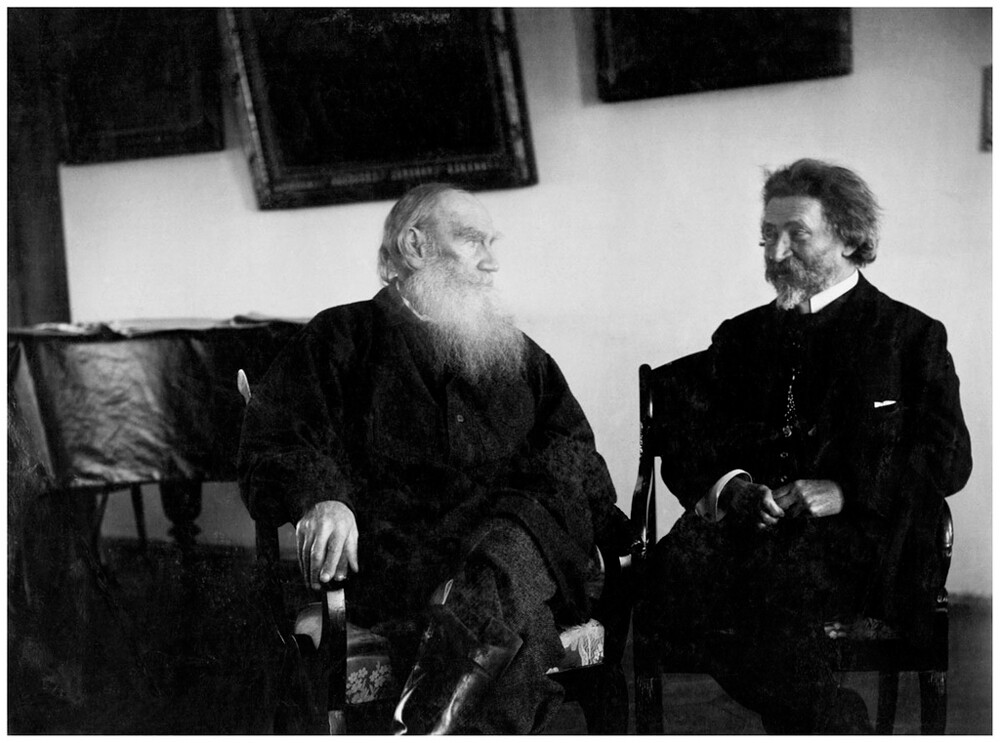

2. イリヤ・レーピン:画家

レーピンとトルストイは1880年にモスクワで出会った。当時、トルストイは、有名な作家であるだけでなく、「精神的な探求」と価値観の見直しの時期にあった。作家は、この比較的若い画家のアトリエにやって来た (トルストイは52歳、レーピンは36歳だった)。 レーピンの回想によると、作家は、人々がいかに人生の恐るべき側面に無関心になり、堕落の道を歩んでいるのかについて、深みのある声で誠実に語った。

レーピンは、モスクワのハモーヴニキにあるレフ・トルストイの家をしばしば訪れた。作家がモスクワにいるときは、会って散策し、話し合った。それは長年にわたる友情だったが、その一方で、さまざまな事柄について二人は論争した(芸術上の問題において、しばしば根本的な意見の対立が生じた)。レーピンは、トルストイの20以上のさまざまな肖像画とスケッチを描いている(ロシア・ビヨンドのギャラリーでチェックしよう)。

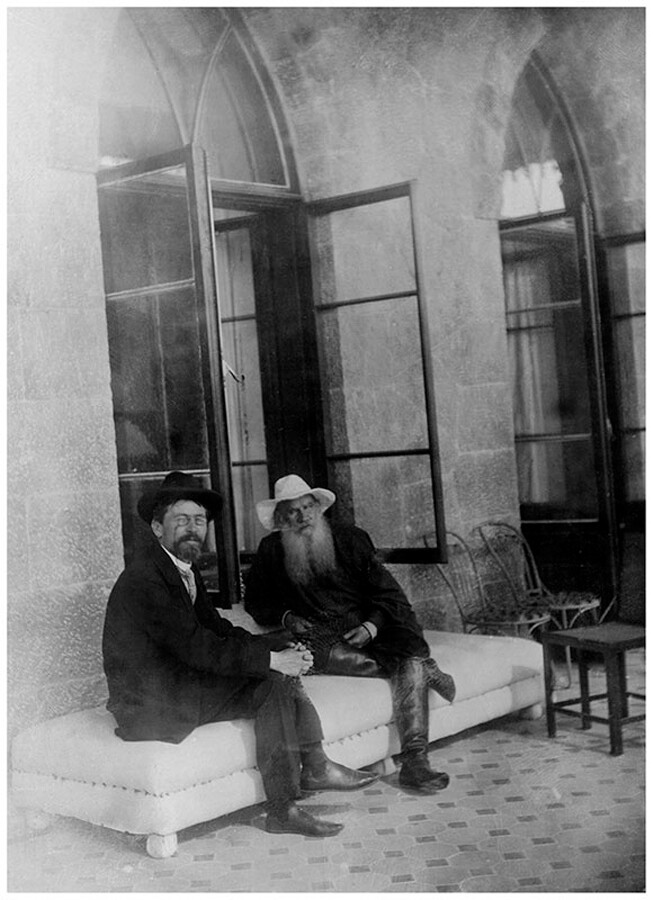

3. アントン・チェーホフ:小説家・劇作家

トルストイとチェーホフ、クリミアで、1901年

トルストイとチェーホフ、クリミアで、1901年

二人は1890年代初めにヤースナヤ・ポリャーナで会った。しかし、『戦争と平和』を読んでいたチェーホフは、それ以前からトルストイとその思想に傾倒していた。作品において「多弁な」トルストイは、チェーホフの簡潔で抑制のきいた短編を好んでおり、『かわいい女』は彼には真の傑作と思われた。

この短編の中でヒロインは、再婚するたびに、新しい夫の仕事や心配事に完全に没入し、その興味やしゃべり方まで無意識のうちに模倣する。ところが、どの夫も、なぜか結婚後間もなく死んでしまうのだ…。チェーホフはヒロインを微妙な距離を置いて描き出しているが、トルストイには、これこそ真の理想的女性に見えた。ちなみに、トルストイの長女タチアナは、「かわいい女」のなかに自分自身の姿を見た。

トルストイは、チェーホフが新作を出版するのにお金が必要だったとき、その世話までした。二人の作家は優しい友情で結ばれていたと言ってよい。トルストイは、若い友が結核を患っていることを非常に心配していた。

両作家は、モスクワでもクリミアでも会った。二人ともクリミアに療養に来ていたのだった。そして、チェーホフが亡くなったとき、トルストイは大いに落胆した。

しかし、トルストイは、チェーホフの戯曲については、率直に本音を吐いた。「あなたがご存じのように、私はシェイクスピアが我慢ならないのだが、あなたの芝居はもっとひどい」。トルストイは登場人物たちの無為に苛立った。「あなたの主人公たちとともに、作品はどこへ行き着くのか?彼らが寝そべっているソファからクローゼットまで、やっと動いては、また戻ってくる…」

チェーホフ自身も、トルストイへの興味を失っていった。「トルストイの倫理観は、私を感動させなくなった」と、チェーホフは、共通の友人であるジャーナリスト・出版者のアレクセイ・スヴォーリンに宛てて書いている。

「戦争は悪であり、人を裁くのは悪であると彼は言う。しかし、だからといって、私は草鞋を履いて歩き、労働者の夫婦といっしょにペチカの上で寝なければならぬ、ということにはならない」

4. アナトリー・コーニ:有名な法律家

この友情はとくにパラドクスだ。トルストイはほぼアナーキストであり、あらゆる形態の権力を暴力として批判し、この暴力を正当化するものとして法律を批判した。ところが、アナトリー・コーニはと言えば、有名な弁護士、裁判官、そして元老院の刑事控訴局長だった。1887年、トルストイ夫妻は、この著名な弁護士をヤースナヤ・ポリャーナの自邸に招いた。

その後、二人は何度か会い、文通をした。あるときコーニは、次のような数奇な出来事を作家に語った。あるとき、裁判のさなかに陪審員の一人は気が付いた――被告の娼婦は、かつて自分が誘惑して捨てた女性だ、と。彼の心中に良心が目覚めた。彼は、不幸な女性を助け、彼女と結婚し、彼女の釈放のために運動することを決意した――。 この物語はトルストイに衝撃を与え、最後の長編『復活』の基礎となった。トルストイは10年以上この小説に取り組み、自分の最高傑作だと考えていた。

5. ウラジーミル・チェルトコフ:秘書、トルストイ主義を信奉した「高弟」

トルストイとチェルトコフ、ヤースナヤ・ポリャーナ、1909年

トルストイとチェルトコフ、ヤースナヤ・ポリャーナ、1909年

トルストイは、1880年代に「精神的転換」を経た。その後、多くの慣れ親しんできた、必要でさえある事柄に対し、彼の態度は劇的に変わった。とくに教会と男女の性愛についての見方だ。私有財産に対する考えも変わった。トルストイは、富から自分自身を解放しようとし、あの伝説的なシャツ(ルバシカ)を着始め、農民といっしょに畑で働くようになった。

さらに、彼は自分の作品の著作権を放棄することを決意し、それが家族に大きなスキャンダルを引き起こした。彼の妻ソフィア・アンドレーエヴナは強く反対した。なぜなら、それは、家族に生活の糧がなくなり、夫妻の多くの子供たちの相続財産もなくなることを意味したからだ。

トルストイのこうした志向を、彼の崇拝者で助手のウラジーミル・チェルトコフが熱心に支えた。彼は作家に大きな影響を与え、家族を置いて家出することを勧めた。チェルトコフとソフィア夫人の対立は絶えず激しくなり、トルストイを苦しめた。

チェルトコフは、トルストイの金言を集め、『思想集成』を編み、それを作家は「私の思想の伝記」と呼んだ。トルストイは、チェルトコフがいつでも訪問することを許し、自身の著作の編集まで許可した。

チェルトコフは、トルストイの発禁となっていた宗教論文の出版と普及にも携わっており、そのせいで警察とトラブルになったこともあった。

チェルトコフは、トルストイ主義の運動の筆頭格とみられている。ドゥホボール派(キリスト教の「異端」で、トルストイの思想に近い面があり、作家を支持した)を支援したとして、ツァーリはチェルトコフを外国に追放した。しかし彼は、イギリスでトルストイの著作の出版を続けた。

6. アレクサンドラ・トルスタヤ:末娘(四女)

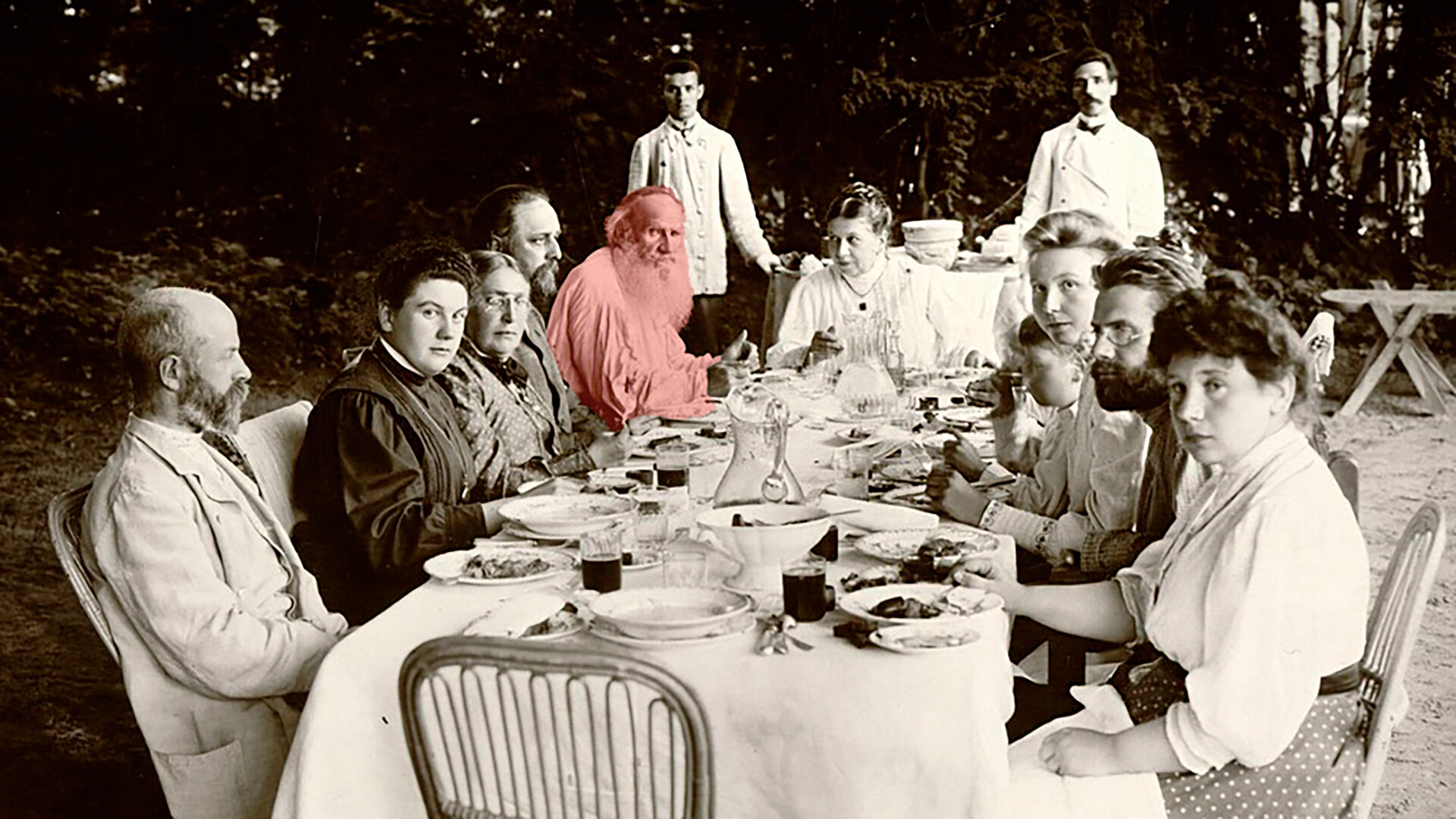

トルストイと末娘アレクサンドラ

トルストイと末娘アレクサンドラ

トルストイは、妻ソフィア・アンドレーエヴナと、とくに後半生は非常に難しい関係にあり、しばしば衝突した。だが、末娘アレクサンドラは、父の秘書を務め、真の友人であり最も近しい人物だった。アレクサンドラは、父親の仕事とその遺産の保存に生涯を捧げた。

ヤースナヤ・ポリャーナ博物館とトルストイ財団を設立し、初代館長になったのも彼女だった。 そして、ボリシェヴィキ政権が彼女を思想上の異分子として逮捕したとき、ヤースナヤ・ポリャーナの農民たちの働きかけによって、彼女は収容所から釈放された。しかし、1920年代後半、彼女はロシアを離れることを余儀なくされ、1941年にアメリカに定住した。

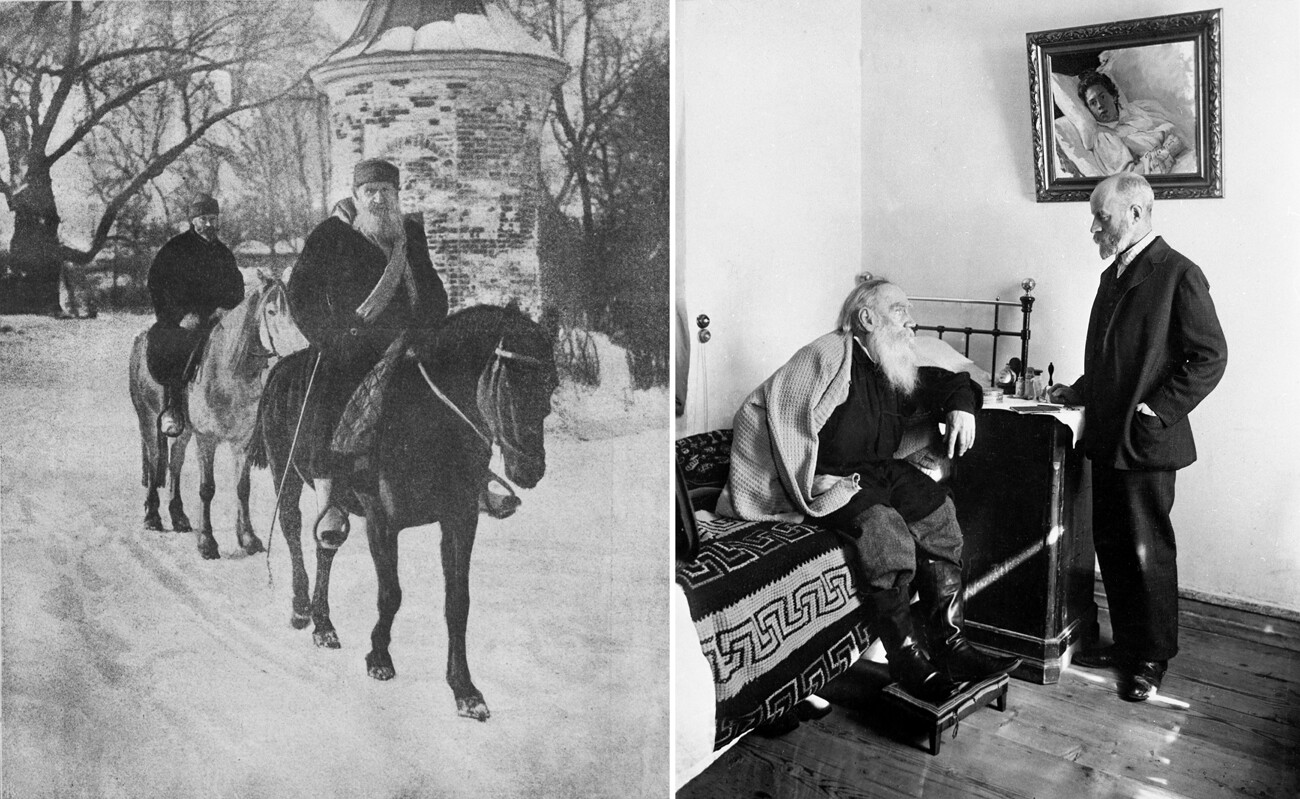

7. ドゥシャン・マコヴィツキー:ホームドクター

彼はスロバキア出身で、トルストイ家のホームドクターになる前から、発禁だった中編『クロイツェル・ソナタ』を読んで彼の道徳観に関心を抱き、スロバキア語に翻訳した。後に長編『復活』のスロバキア語訳も刊行している。彼は、トルストイのさまざまな著作の海外出版に多大な貢献をした。

マコヴィツキーは、トルストイの妻の招きで1904年にヤースナヤ・ポリャーナに来て、主治医を務めていたが、他の多くの事柄においても献身的な友人であり助手でもあった。彼は、地元の農民も治療した。トルストイは彼と長時間散歩をしたり、乗馬をしたりするのを好み、最晩年もそうしていた。

トルストイがヤースナヤ・ポリャーナから密かに家出した際に同伴したのは他ならぬこのスロバキア人医師だった。その数日後に、旅の途上の鉄道駅で亡くなったときも、やはりマコヴィツキーに看取られた。

偉大な作家と過ごした時々刻々を彼は克明にメモしており、それは膨大な『ヤースナヤ・ポリャーナ・ノート』(4巻)にまとめられている。