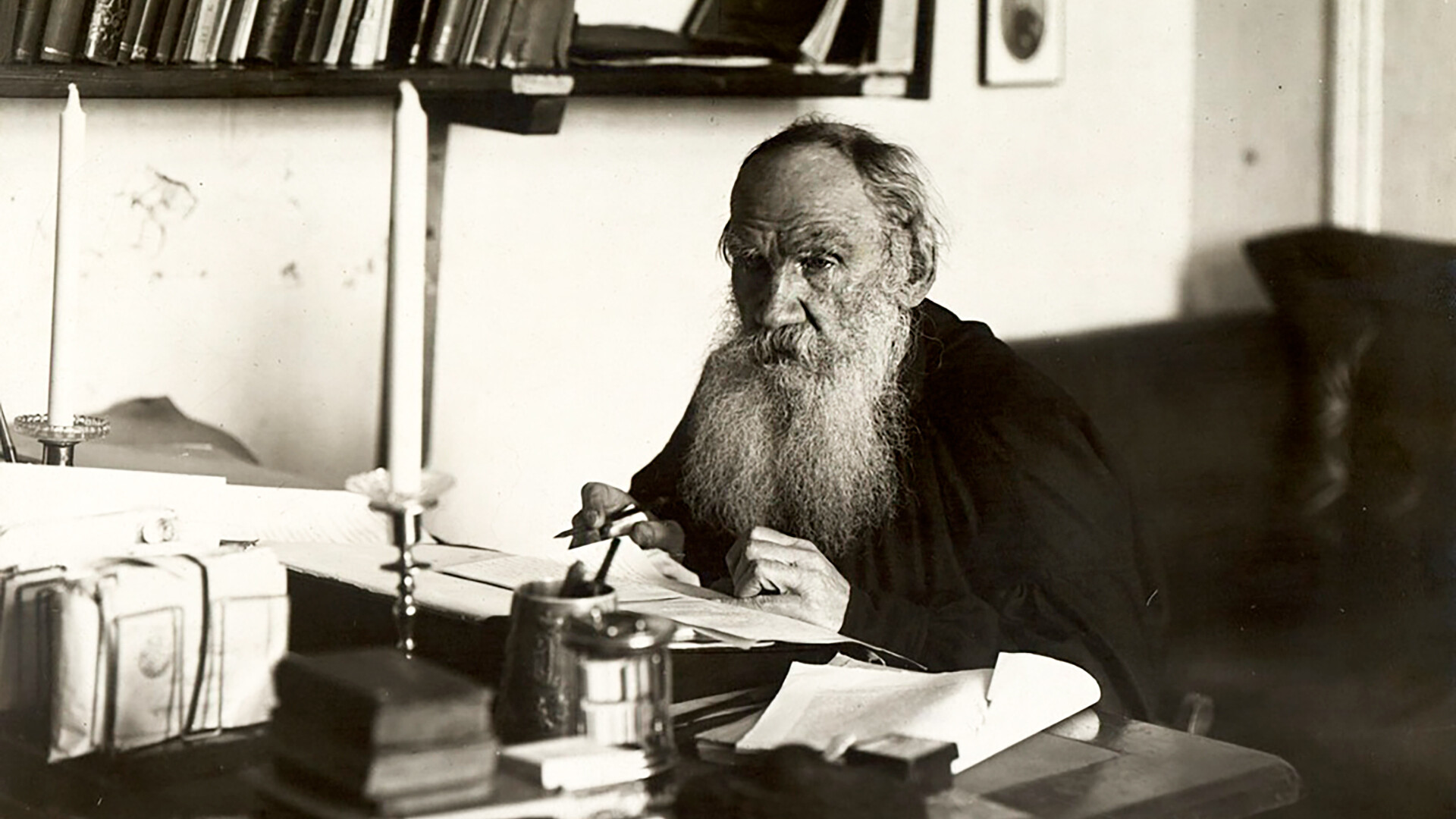

文豪レフ・トルストイが無政府主義者だったというのは本当か?

確かに、レフ・トルストイ(1828~1910)は、ある程度の留保を付けてアナーキストと呼ぶことができる。彼は、どんな権力も認めず、恐れてもいなかった。偉大な作家は、ロシアの当局と教会に直接非難を浴びせた。彼の追随者は逮捕、流刑に遭い、彼の著書や論文は発禁となった(小説『クロイツェル ソナタ』、論文『キリスト教と愛国心』、論文『わが信仰』、その他多数)。

しかし、誰も敢えて作家自身に手を出そうとはしなかった。ようやく晩年に正教会から破門されたが、それもなぜか「中途半端」だった。「アナテマ」(宗教上の公式の呪詛)はどの教会でも行われなかった(*アナテマは、一定の儀式を行い、呪いをかけて、教会から追放するもので、教会へはもはや復帰できず、葬式もしてもらえなくなる)。

ちなみに、トルストイには、影響力のある支援者もいた。たとえば、彼の叔母アレクサンドラ・トルスタヤは、ニコライ1世からニコライ2世の治世に至るまで宮廷の女官として重用されている。

いかなる暴力にも反対

トルストイはその長い生涯において、人間の権力と国家の問題について、そしてそれらが道徳といかに結びつき得るかについて思索を重ねた。彼はあらゆる暴力を非難し、その後期思想の主な原則の 1 つは、「暴力によって悪に抗すべからず」。この意味で、彼は、彼自身が強い関心をもっていた老子その他の、東洋の思想家に近かった。彼の原則は、たとえばマハトマ・ガンジーをインスパイアしている。ガンジーによれば、彼が「サティヤーグラハ」、つまり市民の非暴力不服従運動を学んだのは他ならぬトルストイからだった。

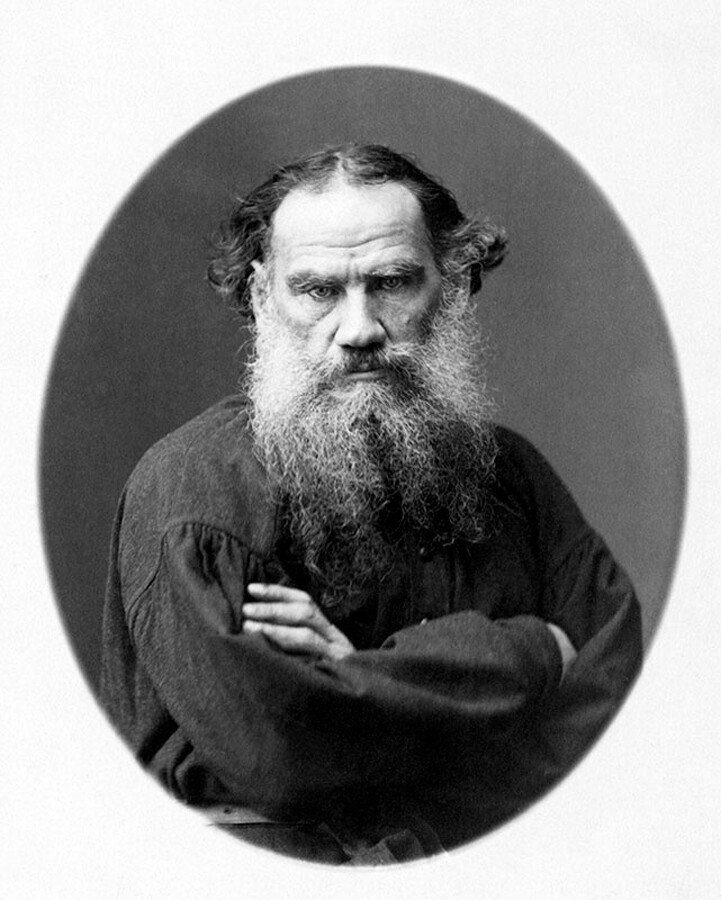

トルストイは、ロシアの政権について否定的な意見だったが、彼の目には、西欧諸国も大してましには見えなかった。トルストイによれば、ヨーロッパの全歴史は、愚かで堕落した支配者たちの歴史であり、彼らは「人々を殺し、破滅させてきた。そして、最も肝心な点は、人々を堕落させたことだ」。誰が王位に就こうと、同じことが繰り返される――すなわち、死と人々に対する暴力。そしてこれは、すべての「見た目だけ自由な立憲国家と共和国」においても起きている。

仮に支配者たちが善良で極めて道徳的であるとしたら、国民全体が彼らに従うことを正当化することもできよう。だが、トルストイによれば、支配するのは常に「最悪で、取るに足らない、残酷で不道徳な人々で、肝心なのは嘘つきであることだ」。あたかもこれらすべての資質が権力の必要条件のようである。

論文「『必要なことはただ一つだけである』:国家権力について」で、トルストイは、「淫乱なヘンリー8世」、「悪人クロムウェル」、「偽善者チャールズ1世」を同列に論じている…(*「必要なことはただ一つだけである」は、ルカ伝10-40からのキリストの言葉の引用。この論文は、日露戦争当時に書かれたもので、なぜ、本当は望まぬ戦争と殺人に人々が赴くのか、赴かざるを得ないのか、その権力のメカニズムを論じている)。

一方、トルストイは、ロシアのツァーリたちもこき下ろしており、イワン雷帝(4世)を「精神を病んだ男」、エカチェリーナ 2 世を「恥知らずでふしだらなドイツ女」、ニコライ 2 世を「愚かな軽騎兵の将校」と呼んでいる。

「国家は完全なる悪である」

トルストイは、宗教改革以降の欧州のキリスト教国の全歴史を次のように捉える。それは、「この上なく恐ろしく、無意味に残酷な犯罪の連続だ。そうした犯罪が、政府により自国民あるいは他国民に対して振るわれ、あるいは国民相互の間で行使された」

トルストイは、国家を強盗とみなしている。すなわち、彼の見解によれば、その「強盗」は、自分の土地で生まれた人間からその土地を使用する権利を奪う。そして、人間は、その土地にいる権利のためにさえ支払わねばならない。つまり、単に生きていくために、労働と金銭で贖うことを強制される。しかも、国家はそのような強奪を自分の神聖な権利として守っているのだ――。

暴力は、子供が生まれるやすぐに行使される。つまり、確立済みの特定の宗教の洗礼を受けさせられたり、学校に送られて、自分たちの国の政府が最高だと教え込まれたりする。「それがロシア皇帝の政府であろうと、トルコのスルタンのそれであろうと、植民地政策を展開するチェンバレンの英国政府であろうと、トラストを保護し帝国主義を追求する米国政府であろうと同じことだ」

こうしてトルストイは、「あらゆる政府の活動は、一連の犯罪に他ならない」という結論に達した。

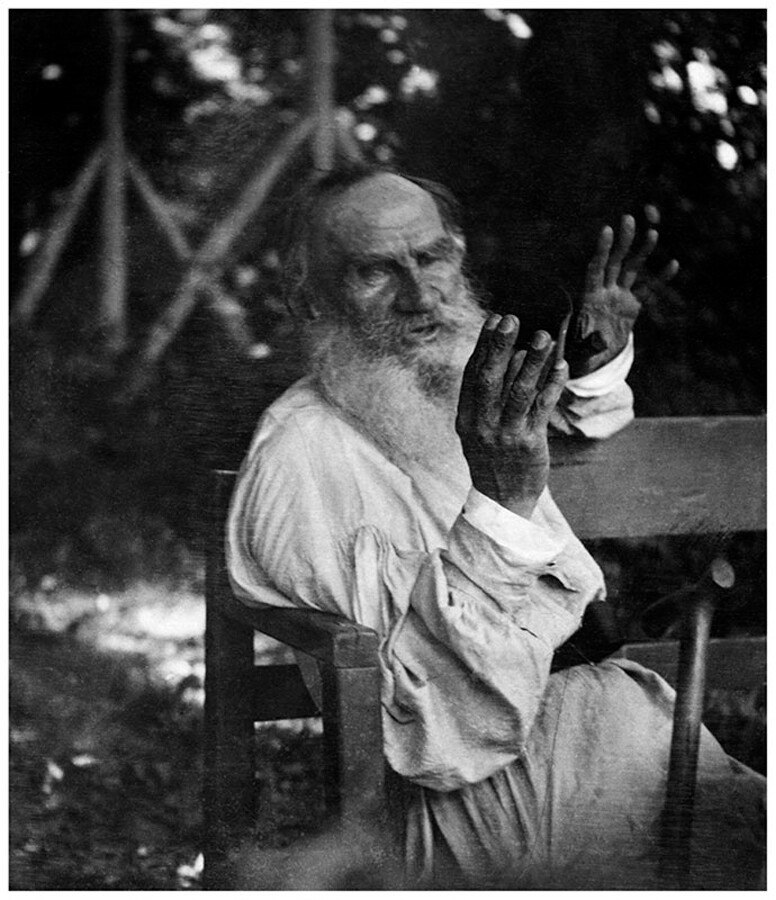

「解決はあらゆる権力の拒否」

人は、もしその生活において理性と善の理想に導かれるならば、必然的にあらゆる暴力を否定、拒否し、それを支持しなくなるはずだ。ところが実際は、人は暴力の形をあれこれと変えているだけだ。

「それはあたかも、何の役にも立たぬ重荷を背負っている人が、…その荷物を背中から肩へ、肩から腿の上に、さらにまた背中へ移しているようなものだ。そして、たった一つ必要なこと――荷物を投げ捨てること――に思い至らないのだ」

だから、トルストイは、国家は単に消滅すべきだと考えているのである。では、秩序はどのように維持されるのだろうか。作家は、宗教、道徳的価値観、信仰(キリストや仏陀など)、人間愛に道を見出した。彼の意見では、人が道徳的であれば、暴力を振るう必要などない。そして、暴力は通常、すべての国家体制によって行使されるものである。

「欧州の諸国民は、キリスト教を受け入れたときに、低次の段階からより高次の段階に移った。アラブ人とトルコ人もイスラム教徒になったときに、アジアの諸民族も仏教、儒教、または道教を受け入れたときにそうなった」。彼はこう書いている。

しかし、トルストイは、今の状況では、道徳による権力の消滅はあり得ないことを十分に認識しており、理由を説明している。つまり、それが不可能であるわけは、キリスト教世界の諸国民においては、宗教が「完全に欠落しているとはとは言わないまでも」、その存在が希薄になっているからだ。ところが、彼によれば、宗教こそが人々の主たる原動力であるべきなのだ。

それに加えて、現代のキリスト教信仰そのものが形骸化していると、トルストイは考える。千年以上にわたり、それは、さまざまな「馬鹿げた要素」をとり込んできた」。そして、「教会を自称する連中への盲信と服従を除けば」、もはやいかなる行動の規範をも与えていない。だから、現代の教会制度は、人々に人生の意味を教える真の宗教が占めるべき場所を占めてしまっている。

*もっと読む:「トルストイは西欧の思想と価値観をどう見たか:後には近代文明そのものを否定する…」