パレフ:漆塗りの細密画について知っておきたいこと

ウラジーミル・スーズダリ大公国の内部という地理的な特徴のおかげで、17世紀頃のパレフではイコン製作が隆盛した。パレフのイコンはノヴゴロド派、ストロガノフ派、モスクワ派、ヤロスラヴリ派、シューヤ派の流れをくむ。イコンづくりの古い伝統がある都市シューヤは、パレフからほんの30kmほどの距離である。現在、パレフとシューヤはいずれもイヴァノヴォ州に属する。

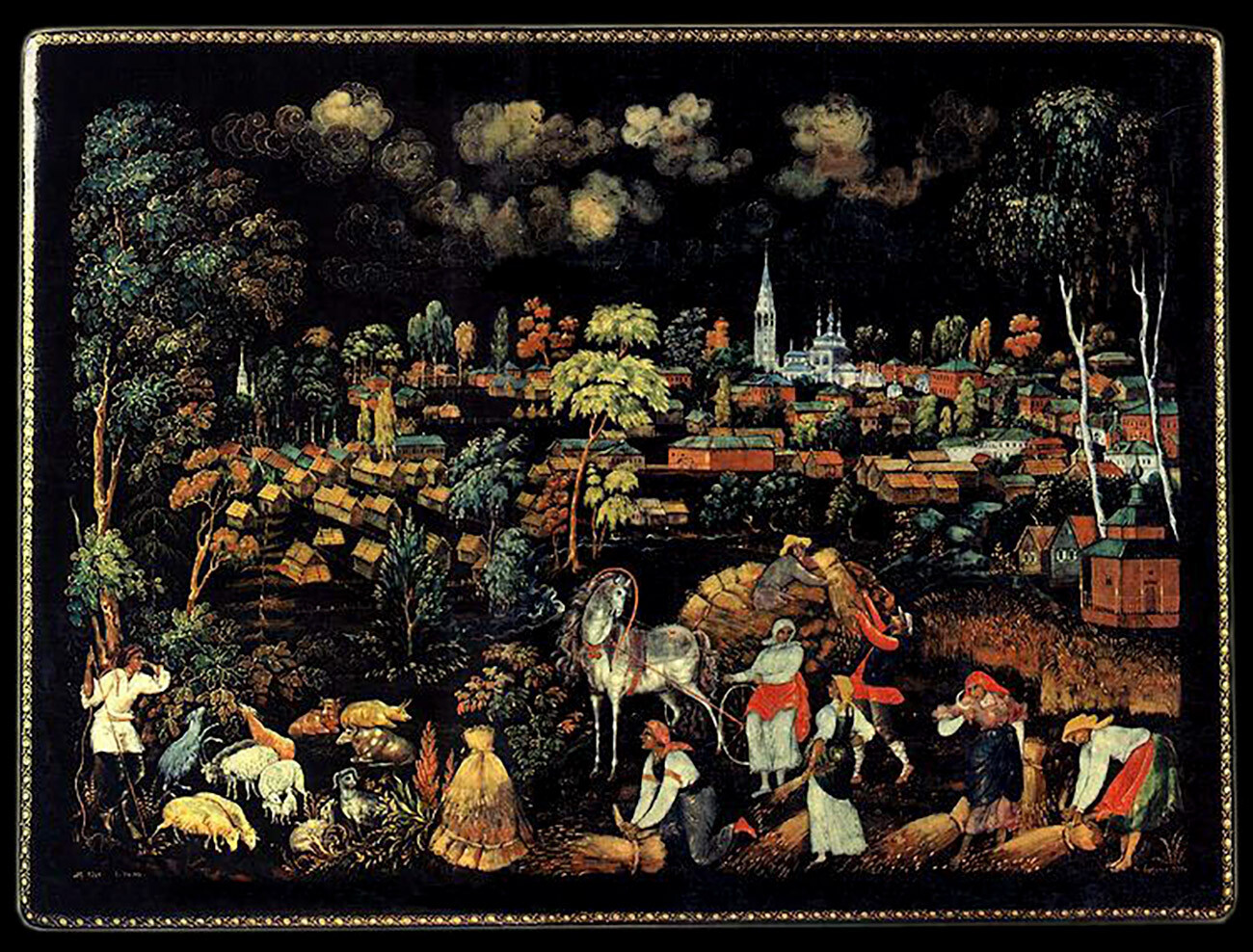

I.M.バカーノフ『パレフ町』小箱、1934年

I.M.バカーノフ『パレフ町』小箱、1934年

「シューヤのイコン製作はパレフに非常に大きな影響を与えたと考えていますが、やはり基本的な画法はストロガノフ派(製塩業で財を成した豪商のストロガノフ家に由来する。同家に関連する作品で画風が確立されたため)のスタイルです」と、パレフ画家連盟会長の画家スヴェトラーナ・シーロワさんは語る。

「パレフの職人たちは頻繁に旅をしたので、様々な流派のスタイルを吸収しました。彼らはモスクワのグラノヴィータヤ宮殿、ノヴォデヴィチ修道院、至聖三者聖セルギイ大修道院の修復と壁画作成に携わり、サンクトペテルブルクやウラル地方を旅し、高価なイコンの製作を受注してきました。時には依頼どころか、無理やり連れてこられることもあったほどです」。

S.I.ハゾフ『イェルマークの遠征』小箱、1935年

S.I.ハゾフ『イェルマークの遠征』小箱、1935年

そのような状態は何世紀か続くが、1917年の革命後、パレフの職人たちは岐路に立たされることになる。イコン製作の伝統が失われるのに任せるか、あるいはロシア正教に関わるあらゆる物が根絶されるという新しい時代に適合していくか。「革命後、行き場を失った職人たちは身の処し方に困りました。夏は農作業をし、冬場は絵を描きました」と、スヴェトラーナ・シーロワさんは語る。

イワン・ゴリコフ『花輪占い』1920年代

イワン・ゴリコフ『花輪占い』1920年代

様々な試みがなされた。木製品の絵付けも試みられたが、結局、フェドスキノのワニス塗り工芸、すなわち、黒地の張子の絵付けに落ち着いた。宗教的モチーフに代えて、世俗的モチーフが選ばれた。

「フェドスキノの小箱は、17世紀からの伝統を継承するのに一役買いました。小箱に樹木が描かれている場合、その樹木は形や層、金色の使い方がイコンのものに似ています」。

このようにして、最古級のイコン製作の伝統は数百分の一の規模で美術品として残り、ソ連はその美術品を輸出するようになった。

イワン・ゴリコフ『第三インターナショナル』1927年

イワン・ゴリコフ『第三インターナショナル』1927年

パレフのイコンは優雅で細かい画法、細部の描きこみ、惜しみなく使われる金色と、透明感のある輝きを放つ彩色が特徴だ。技法は父から子へと伝わり、特に小さいサイズの細かい仕事が誇りとされてきた。例えば、複数のエピソードを詰め込んだ小型のイコンなどである。こうした経緯もまた、パレフのイコン製作が漆塗り細密画へと進化するのを後押しした。

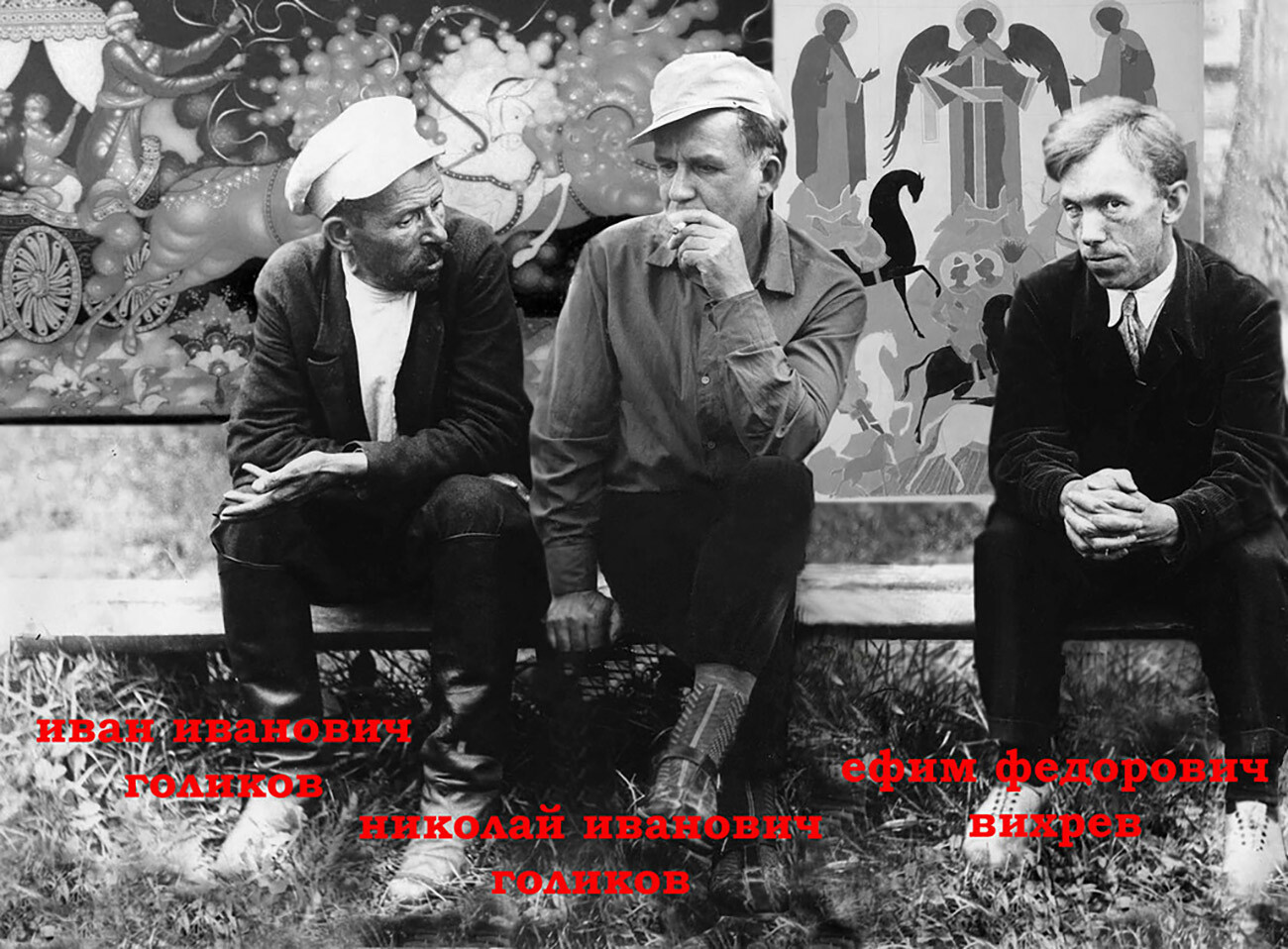

パレフのイコン作家の家系に生まれた画家のイワン・ゴリコフは革命後、第一次世界大戦から帰還した。しかしその時すでに、イコンは必要とされない社会になっていた。彼は劇場の小道具製作に従事した後、1921年に初めて張子の小箱に絵付けをした。

左端がイワン・ゴリコフ

左端がイワン・ゴリコフ

彼の作風はモスクワの手工業博物館で好評を得、芸術学者のアレクサンドル・バクシンスキーの目にとまった。1924年、彼らの支援のもとでイワン・ゴリコフは「古式絵画組合」を立ち上げ、新たな工芸品のサンプルをイタリアやフランスの国際博覧会に送った。

「イタリアの展覧会で絶賛されたことで、全てが動き出したのです。国が発注者となって工程も管理し、製品のほとんどをアメリカに売却しました。外国人の好みを考慮した上で、細密画の99%が輸出に向けられました。題材はロシア的なもの、すなわちブィリーナ(ロシアの英雄叙事詩)や物語などで、時には全くソ連的なプロパガンダ物もありました」と、スヴェトラーナ・シーロワさんは語る。

狼の牙とスーパーの卵

パレフの細密画の製作プロセスは複雑で手間がかかる。小箱、ブローチ、ヘアピン、針刺…いずれも小さい品なので、その絵付け作業は細部まで繊細さを要する。

絵付け前の張子製の半製品が完成するまで、実に半年かかることもある。ボール紙は数回の工程に分けて加工される。糊を塗り、沸騰したアマニ油に浸し、窯で乾かす。その結果、「骨のように硬い」半製品が出来上がる。

「その後はパテを詰め、内部は赤で外側は黒の背景色をつけ、アルキド樹脂塗料を塗り、絵具が映えるように白塗りをします。下絵は指や目などの細部まで描き、絵付けをしてワニスを3回塗り、軽石で磨いて、金箔を貼ります。金は光沢を出すために、狼か狐の牙で研磨します。そこからさらに7層にワニスを塗り、その各層ごとに低温の窯で1日以上かけて乾燥させます。研磨するのに犬の牙では不足でした」と、シーロワさんは笑う。

小箱「冬」(N.V. チャパーリン)の絵付け5段階、白塗りから完成品まで

1. 白塗り

2. 下絵

3. 細部描写

4. 金箔貼り

5. 「冬」完成品(N.V.チャパーリン)

イコンに使うものと同様、絵具はテンペラという特別なものを用いる。絵具は、職人が絵具を卵黄と酢水とで混ぜ合わせて自ら用意する。シーロワさんによると、「自然由来の素材を使います。化学製品だと粉末が浮いてくるので使えません。卵黄は脂肪の少ないものが必要なので、家庭で採れた卵は使えません、市販のものだけです。絵具が油っぽくても水っぽくても描けません。職人たちは経験に基づき、見た目で油分を判断できるので、酢水で調整します。昔は酢水ではなくクワス(微炭酸発酵飲料)が使われていました」。

下絵に施す金箔の準備も手間がかかる。ワイヤー状から極薄の箔に伸ばして小箱に貼り付けるか、金をアラビアガム(野生のアカシア系樹木の樹脂)で溶かす。

「これは非常に難しいプロセスです。絵付けの細かさは、この溶かした金を使った描画技術にかかっています。このような職人は世界にも他にいないでしょう」と、シーロワさんは解説する。

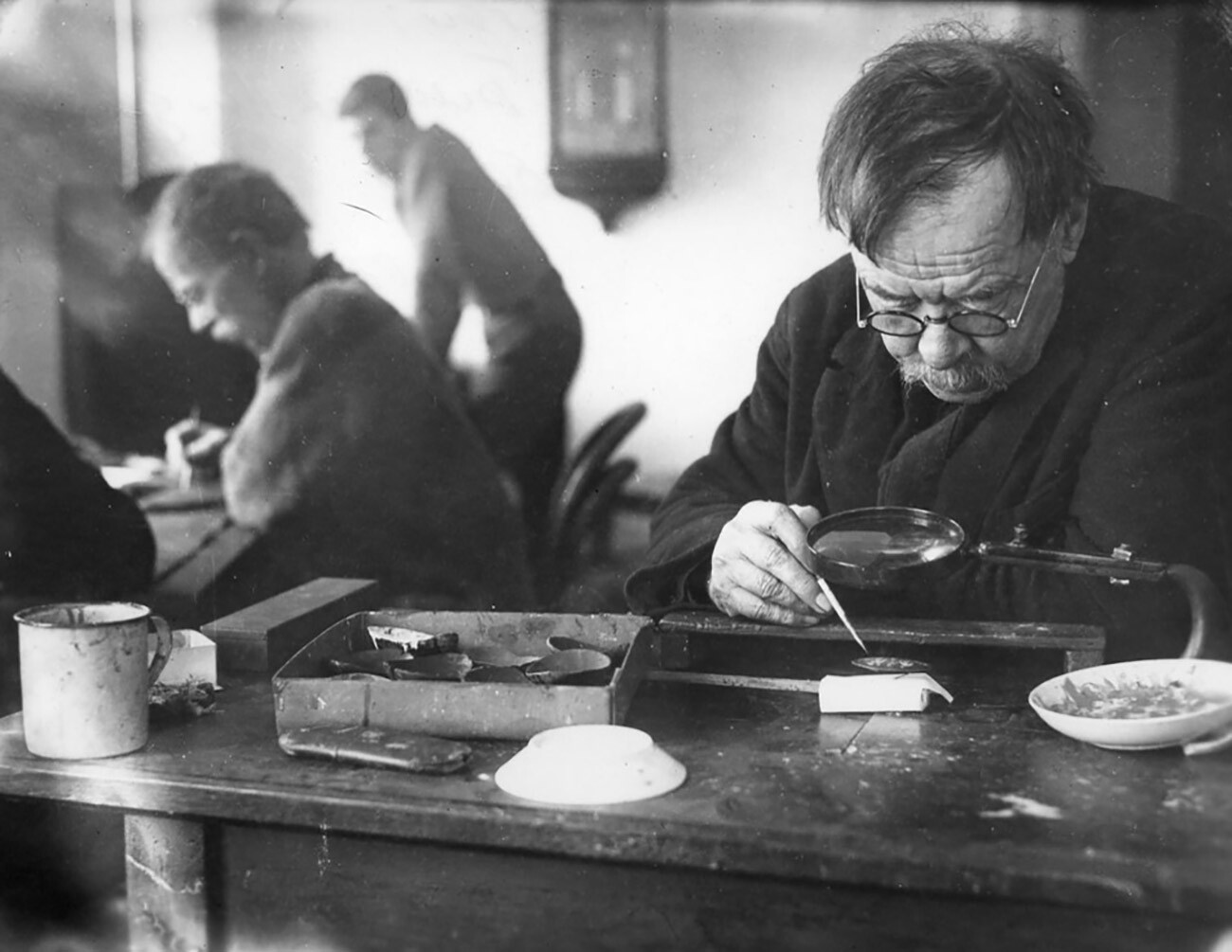

今でも、筆は職人が必ず自作している。材料はリスの尻尾の毛。シーロワさんによると、「お店にあるものとは違います。筆の先端は、ルーペを使わないと見えないほどです。金を使って細かい線を描くために、このような筆が必要です」。

ルーペを使う職人

ルーペを使う職人

パレフの細密画を際立たせるのは、金色の装飾や厳格な伝統規範だけではない。シーロワさんによれば、多層塗りの技術もその一つだ。

「例えば塀に塗られた緑色は、ただの緑色です。しかしパレフの緑色は複数の色調が発色しています。例えば、緑の層の下に黄色の層があります。色彩に透明感を持たせるために、エマルションは薄く溶かし込まれます。色の組合せを活かすには必須の技術です」。

万人に理解される芸術ではない

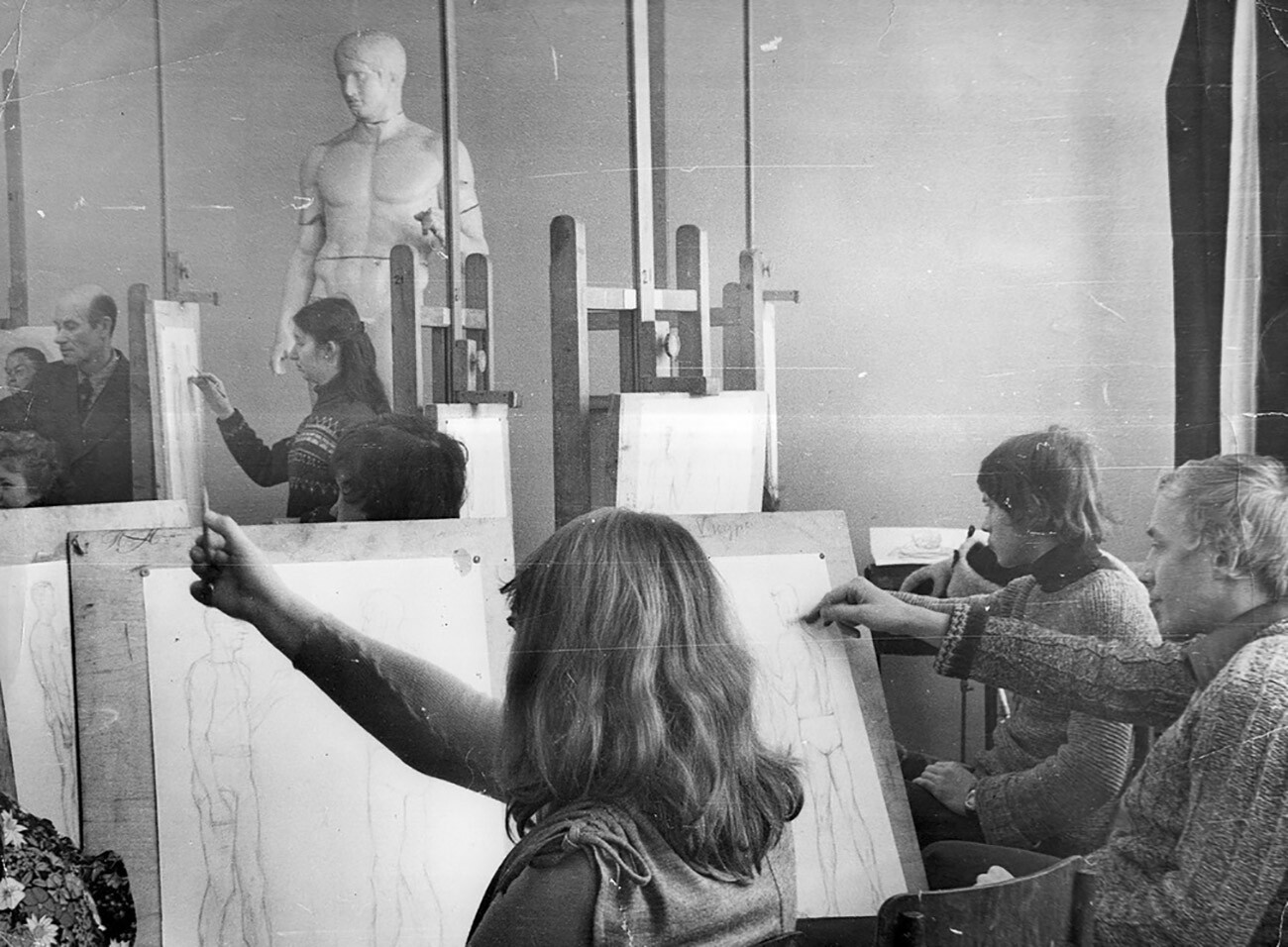

パレフの美術学校にて

パレフの美術学校にて

ソ連崩壊後、古式絵画組合は「パレフ画家連盟」と「パレフ組合」の二つに別れたが、職人たちは依然として細密画のみを製作している。しかし、国家からの補助と、1930年代から続くパレフの美術学校があるにも関わらず、パレフの工芸は消滅の危機に瀕していた。

パレフ画家同盟の長を務めるスヴェトラーナ・シーロワさんは、「継承がなされていません」と嘆く。

「現在、若い職人たちは自宅で作業をしていて、以前のように、お互いの経験を伝え合うことができません。美術学校を卒業して、7年も経ってようやく、絵付けの色が輝く理由が分かった、とか。私は59歳ですが、私の同世代や同級生の子供たちは誰一人、細密画の道に進みませんでした。立派な美術品を正当に評価するコレクターに買ってもらうためには、美術学校を出てからも、細い毛先を使った細密画を何年も地道に練習しなければいけません。美術学校は細密画を教えるために設立されましたが、その機能は果たせず、細密画に対する愛は育んでくれないのです」

パレフの美術学校にて

パレフの美術学校にて

ソ連時代と同様、ロシアでもパレフの工芸は2022年2月まで輸出を行っていた。芸術品として高く評価する外国のコレクターたちが、一つ一つの作品を心待ちにしていた。一方のロシアではコレクターが少なく、お土産品も生産していない。

「パレフの工芸品は非常に複雑かつ独特のものです。全ての作品は唯一無二のもので、同一の作品はありません。コピーは美術学校で授業の一環として作るだけです。普通の人には理解されない芸術です。なぜこんなに高いのか?なぜこのようなモチーフなのか?なぜ背景が黒いのか?なぜ図像が引き伸ばされているのか?つまり、なぜ小物の図像にイコン製作の伝統が使われているのか、ということです」と、シーロワさんはパレフ工芸が抱える問題を解説する。

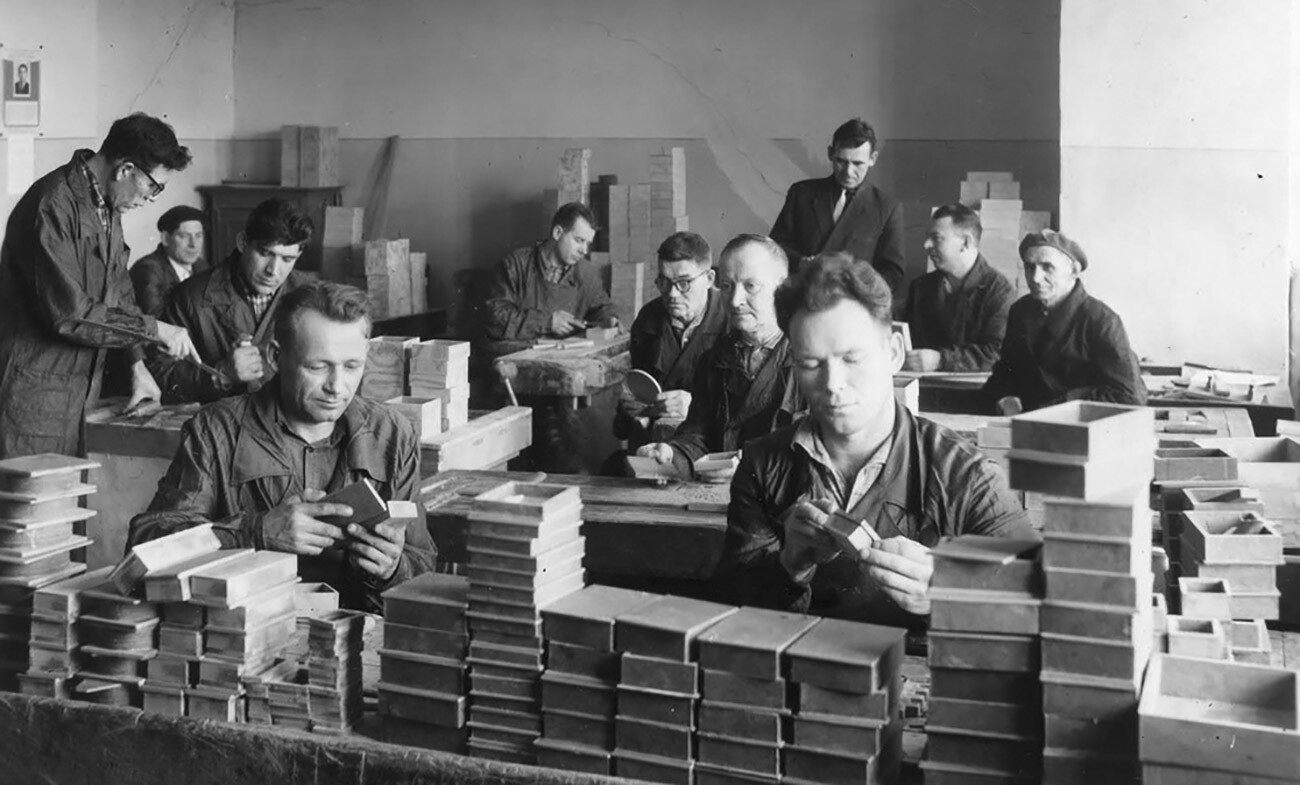

古式絵画組合、1960年代初頭

古式絵画組合、1960年代初頭

シーロワさんは、小さな小箱でも1個5000ルーブルを下ることは無く、それより安い物は贋作と見て良いと指摘している。細密画はパンとは違う、とのことだ。5000ルーブルのうち、税金を払い電気代と原材料費を差し引くと、職人の手元に残るのは1000ルーブル。だが、その小箱を絵付けするのには少なくとも1週間は費やされているのだ。「功労芸術家」の作品なら、10万ルーブルという値がついても不思議ではない。

パレフ町の職人たち

パレフ町の職人たち

「私たちの組合には工房があり、50人近い職人が勤務しています。しかし若者はいくら集めても10人程度、他は平均65歳くらい。職人の家系はいまだ健在です。パレフ職人の家系の若者は親から技術を学べます。美術学校を卒業後に“在宅ワーク“に進んだ若者は、自分達の仕事の欠陥を理解できず、図柄を完成させられません。こうして工芸は消滅していくのです。卒業後は教会の壁画やネイルアートをやったりします。その方がお金になるのです。教会の仕事は規模が大きく、眼鏡2つにルーペまで使って作業をする必要もありません」。

創立50周年を迎えたパレフの「古式絵画組合」

創立50周年を迎えたパレフの「古式絵画組合」

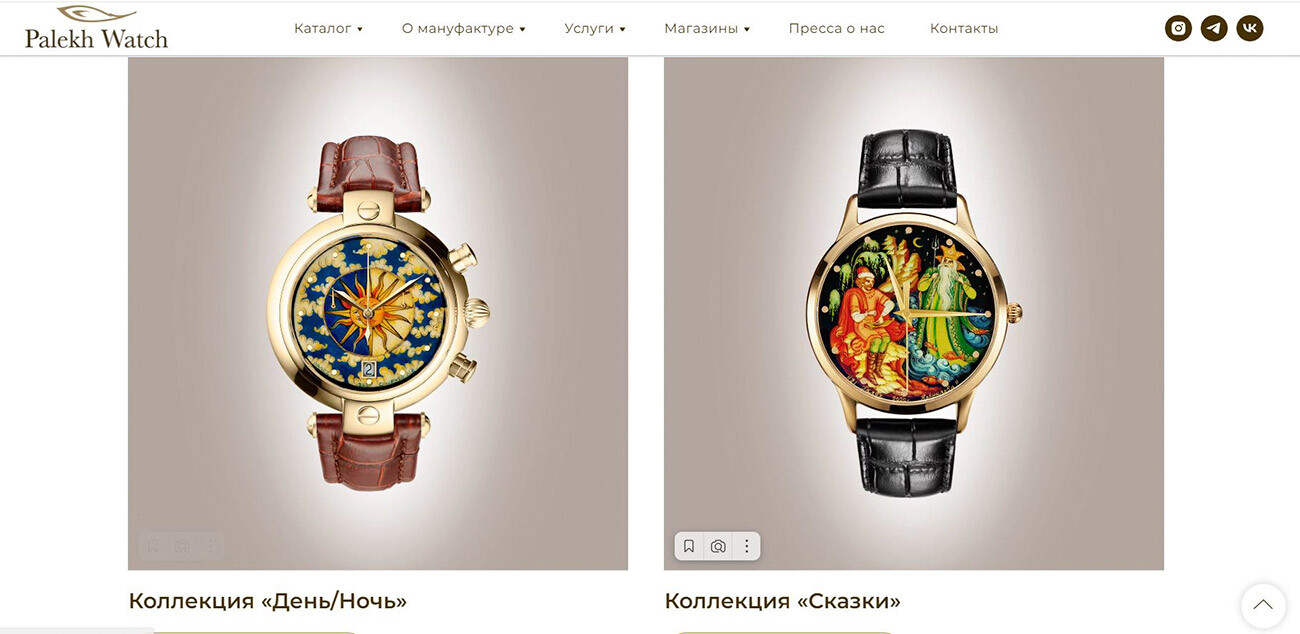

しかし、様々な困難にも関わらず、パレフの漆塗り細密画は存続するとシーロワさんは確信しているという。国の補助のもと、パレフの職人たちはポリョート時計工場と提携し、時計の文字盤に精緻な絵付けを施し始めたと、シーロワさんは語る。

「これは細密画の中の細密画といえるもので、パレフの職人でさえ、誰でも取り組める仕事ではありません。視力の衰えのため、年配の職人の手には負えないほど細かい作業です。うまくいかなかった人もいて、20人中、残ったのは10人。でも、パレフに不可能はありません」。