「ロシアのジュール・ヴェルヌ」–– ソ連の代表的なSF作家アレクサンドル・ベリャーエフ

ソ連ではSF小説の分野においても検閲による制約を避けて通ることはできなかった。特にSFは悲観的な反ユートピアを描くのは禁物で、逆に進歩と未来を肯定的に見せなければならなかった。だがその制約も結局は作家の想像力を抑えつけることはできず、SFの波はソ連を席巻した。

「科学と生活」、「世界一周」、「若者に技術を」、「知識は力」といった各雑誌はSF作品を多数掲載し、作品には一流の画家が特別にイラストを寄せ、それらもまた熱狂的に支持された。

1960年代にはストルガツキー兄弟やキール・ブルィチョフらが登場し、未来の科学技術や宇宙時代、進歩といった「文化」を育てた。彼らSF作家がソ連において多数の熱心なファンを獲得できたのは、新しい世界を創造することで「国内亡命」の場を与え、たとえ一時のものであろうとも、空想を逞しくしてソ連の過酷な現実からの逃げ道を用意したからである。1920年代にそのSFを開拓した一人がアレクサンドル・ベリャーエフだ。

空想に耽ける少年

ベリャーエフは少年時代から冒険小説に夢中だった。空を飛ぶことに憧れてグライダーやパラシュートを作ったり、さまざまな実験を試みたり、あらゆるものを自らの手で作ったりと、日常を冒険そのものに変えようとした。

彼は1884年、帝政時代のロシアに生まれた。聖職者だった父親の言いつけで神学校に通ったが、教会に勤めなかったばかりか、自ら無神論者を宣言し、両親の意に背き法律家になることを決心した。

また、子どもの頃から芝居が大好きだったベリャーエフは音楽と演劇にも熱中した。故郷スモレンスクで民衆演劇の役者になった彼は、舞台装置を自ら描き、独学でヴァイオリンをマスターしてサーカスのオーケストラにも参加した。執筆活動の第一歩も踏み出しており、地元の新聞に彼の批評論文とルポルタージュが掲載された。

ベリャーエフは1905年のロシア第一次革命を喜びと興奮で迎え、ストライキに参加するためわざわざモスクワに行き、憲兵に目を付けられるようになった。法律の勉強を終えて弁護士となり、稼ぎも悪くなかったが、しかし彼の真の情熱は演劇とジャーナリズムにあった。

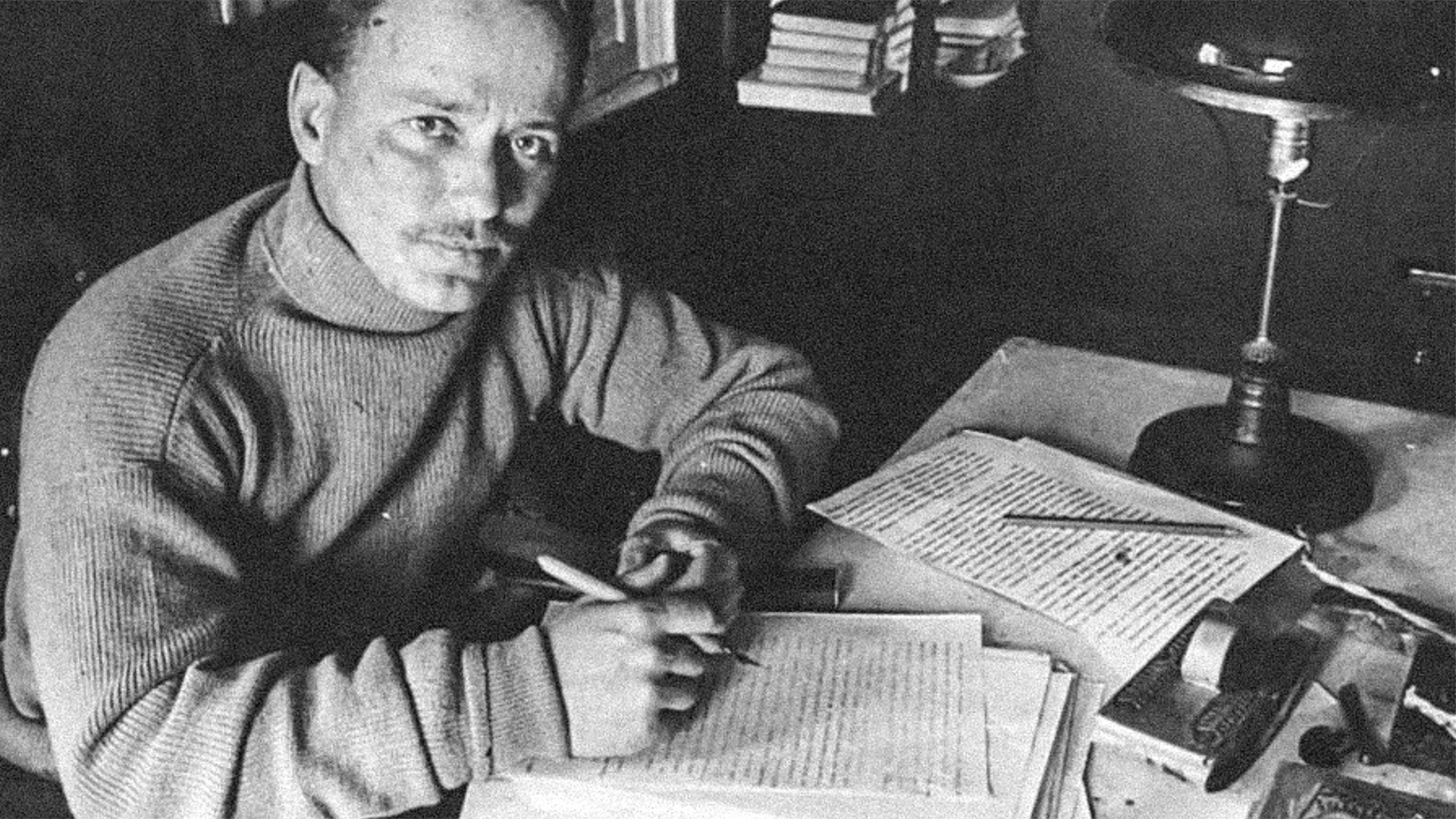

メモ帳を持つベリャーエフ、新聞「スモレンスク報知」の記者時代、1914年

重い病がきっかけで作家に

劇場、新聞社、裁判所と忙しなく駆け回るベリャーエフが後に偉大な作家になったかどうか、想像することは難しい。しかし1905年、彼は重い病に臥せることになる。結核性の脊椎カリエスにより両足が麻痺したのだ。3年以上寝たきりになりながらも(この間若い妻にも見捨てられている)彼は絶望せず、外国語の勉強を始め、貪るように最新の科学技術の潮流を読み漁り、ジュール・ヴェルヌやハーバート・ジョージ・ウェルズの小説世界に没頭した。また、「ロシアのダ・ヴィンチ」コンスタンチン・ツィオルコフスキーによるロシア宇宙主義の進歩的な思想にも熱中した。

結局ベリャーエフは自らペンを取り、しかしもう記者としてではなく、小説家として短編小説や詩さえ書き始め、それら初期の作品は雑誌に掲載された。

知識の探求や創作に明け暮れることでベリャーエフは革命と内戦を生き延びた(この時期彼の母親は飢餓で亡くなっている)。そして1922年頃には、まさに奇跡としか言いようがないが、彼の両足は再び感覚を取り戻した。当時最新の発明品であるセルロイド製のコルセットを使いながらも、もう一度歩けるようになった彼は再婚してモスクワへ移り、法律の実務をこなすようになった。

SF小説

写真やラジオなど当時の最新技術もベリャーエフの心をとらえた。溢れる想像力は彼を空想の世界に連れ去り、1920年代半ばから、後に熱狂的に支持されるようになる長編を次々と発表した。

『ドウエル教授の首』(1924)では科学者が死人の頭を蘇らせる(彼らの意志に反してだが)。『両棲人間』(1928)は水中に生きる青年の物語で、1960年代に映画化され、その年最も人気の映画となった。『人工衛星ケーツ』(1936)は科学者たちが月の開発に成功し、その地で長らく暮らす様子を描く。

彼は全部で17作の長編小説と多数の短編を書いた。ベリャーエフはテレパシーや無線エネルギー伝送、あるいは液化空気生産工場や大洋にひっそりと浮かぶ沈没船の島なども題材にした。水中で活動するための技術(水中での撮影も)や有人宇宙開発、移植術に無人飛行機など、彼の空想の中には現実の科学的な成果を予言していたものもある。

この世を去る前年の1942年、ベリャーエフは最後の長編小説「アリエル」を出版した。空を飛ぶことのできる若者の物語であり、作者が少年時代にまさに夢見ていたものだった。

アレクサンドル・ベリャーエフの長編4選

1. 『ドウエル教授の首』(1924)

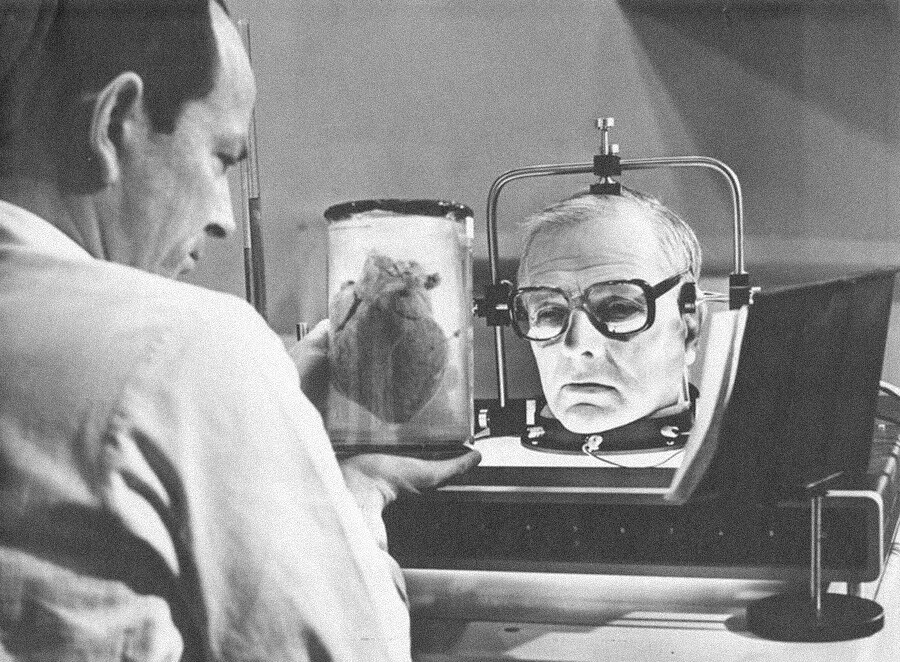

ソ連時代の映画「ドウエル教授の遺言」のワンシーン

ソ連時代の映画「ドウエル教授の遺言」のワンシーン

ある外科医が信じられない手術に成功する。自らの師である亡きドウエル教授の頭部を蘇生したのだ。外科医は教授の偉大な頭脳を利用して、極秘に同様の手術を繰り返す。外科医の女助手はドウエル教授の息子と知り合い、彼と協力して、患者の意に反して人体実験を行う「悪の外科医」を暴こうとする。両足の不随を経験したベリャーエフはこの小説で、「身体がない」とはどのような体験かを伝えたようとした。

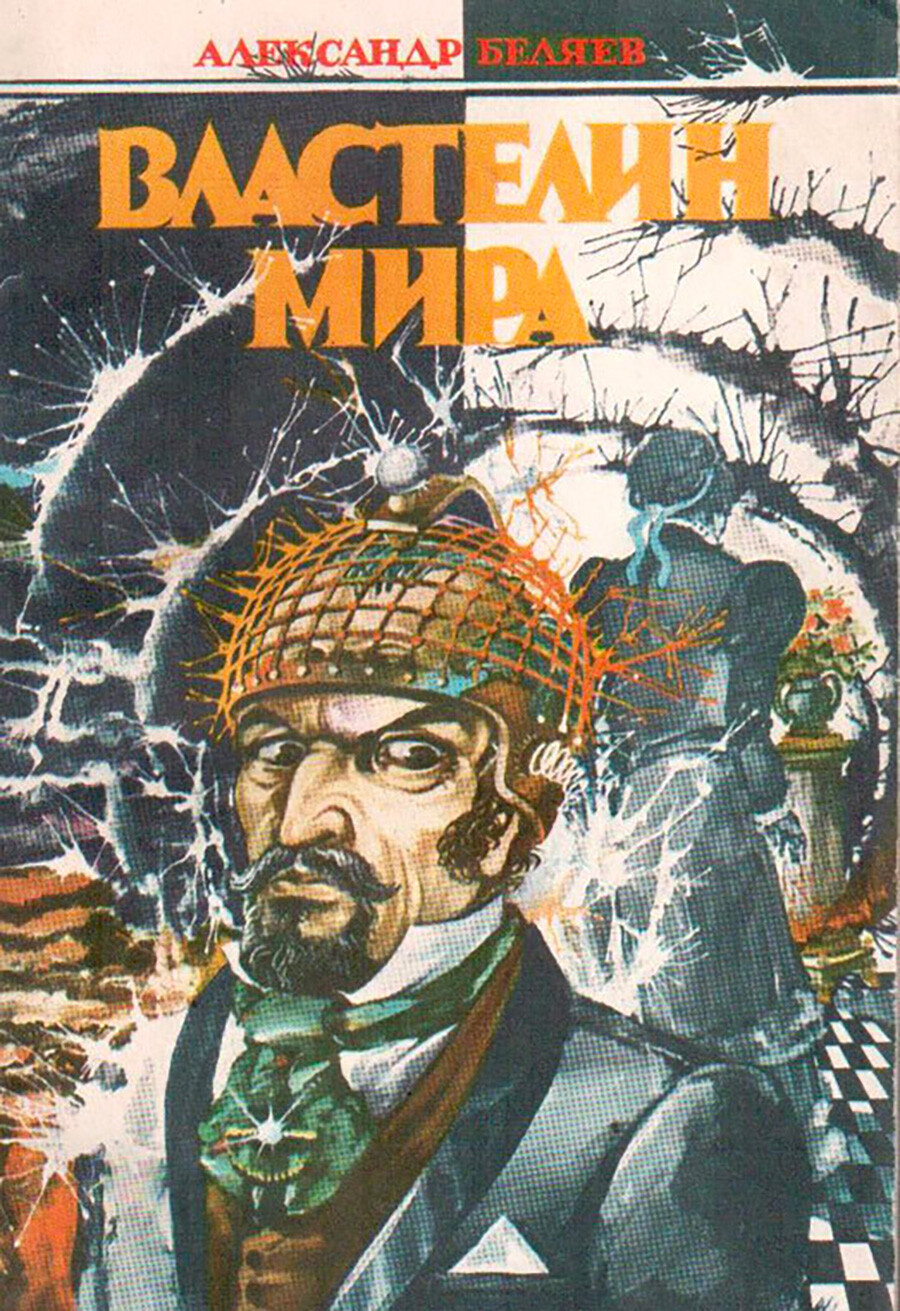

2. 『世界支配者』(1926)

ある若いドイツ人の科学者は生活のため仕方なく銀行家の秘書として働いていた。空いた時間に実験を繰り返し、電波のように離れた相手に思考を伝達することができる装置を作り上げた(ベリャーエフが強い興味を持っていた問題でもある)。運命の偶然で銀行家の莫大な遺産を相続する女性と結婚すると、彼は巧みに人々を出し抜き、彼女の名も利用するようになる。その後は警察などの追手をかわすため大規模なテレパシーで群集を操り、ベルリンの地区にパニックを引き起こしたり、人々を夢心地にさせたり…

3. 『両棲人間』(1928)

ソ連時代の映画「両棲人間」のワンシーン

ソ連時代の映画「両棲人間」のワンシーン

イフチアンドルという名の青年は子どもの頃から肺がとても弱く、命を救うため外科医はサメのエラを彼に移植した。以来イフチアンドルは水中で生きることができるようになった。しかし平穏は長くは続かず、彼の存在に気づいた船乗りたちは「海の悪魔」を捕まえて、自分たちの悪だくみに利用しようとした。一方そのころ両棲人間イフチアンドルは、溺れかけていたところを救った普通の娘に恋をする。

ところで、この作品でベリャーエフはある種未来を予言していた。イフチアンドルは身体に密着する薄いスーツ、足ひれ、手袋、厚いレンズのゴーグルを身に着けて水中を泳ぐ。ネオプレン(合成ゴムの一種)で作られ、第二の皮膚のような現代のウェットスーツは、1950年代のアメリカに登場した。

4. 『人工衛星ケーツ』(1936)

宇宙をテーマにしたソ連の小説の先駆けであるこの作品は、ベリャーエフが心酔していた宇宙科学者コンスタンチン・ツィオルコフスキーに捧げられたものだ(ケーツ=KETsは彼のイニシャルである)。

全くの偶然により、レニングラードの若い科学者アルチェミエフは、遠く離れたパミール高原の山中に人々がロケットに乗って宇宙へと飛び立つ場所があることを知る。また、地球には人工衛星があり、そこで科学者たちが働き暮らしていることも明らかになる。アルチェミエフも月へ飛び立つことになるが、そこで生命が存在する証拠を発見するのだった。