作家ドストエフスキーの偉大さ:その五つの理由

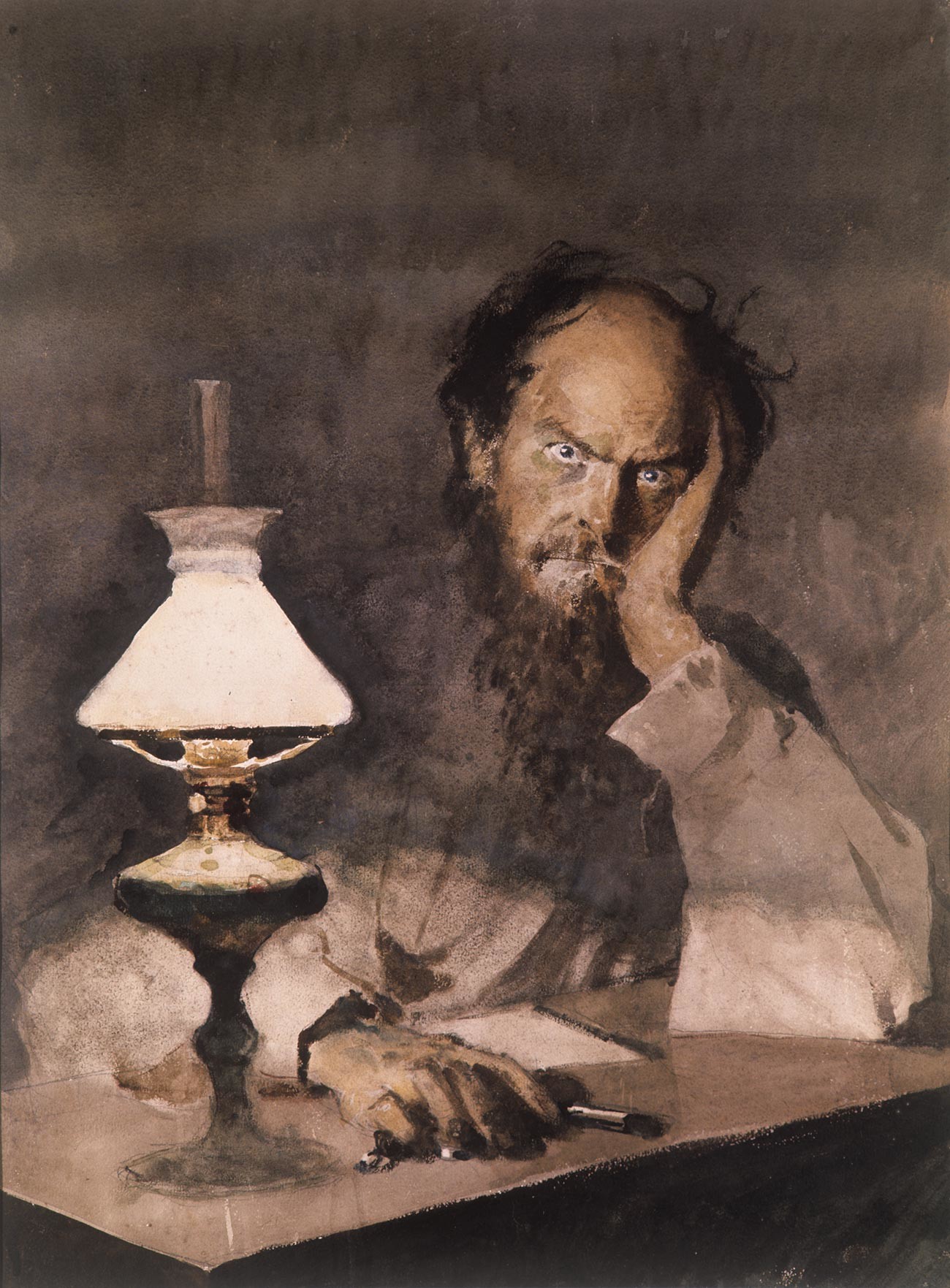

フョードル・ドストエフスキーの肖像、1872年

Vasily Perov/Tretyakov Gallery「ドストエフスキーは、荒野を行く、矢筒を持った騎手だ。彼の矢が当たるところ、血が滴る。 ドストエフスキーは我々の中に生きている。彼の音楽は決して死ぬことはない」。20世紀の最も影響力ある、ロシアの哲学者の一人、ワシリー・ローザノフは1912年にこう書いている。

ここに、フョードル・ドストエフスキーの鮮やかな個性を五つ挙げる。それらが彼を偉大な存在たらしめている。

1. 心理学者

フョードル・ドストエフスキーの肖像、M.シェルバートフ画

Yarin/Sputnikドストエフスキー(1821~1881)は、言ってみれば、南北アメリカに達し探検したクリストファー・コロンブスさながらに、人間の精神を縦横無尽にかつ徹底的に探求した。ドストエフスキーは、さまざまな問題を秘めたロシア人の魂の最深部に光を当てた最初の人とみなされている。

ドストエフスキーの小説には、不安に苛まれた人物たちが登場する。人間精神の動きに、ドストエフスキーは生涯を通じて関心を抱き続けた。『カラマーゾフの兄弟』、『罪と罰』、『悪霊』、『白痴』、『賭博者』等々、彼の傑作はいずれも、心理学の教程ともなる。

ドストエフスキーの登場人物は概して、感情と精神が壊れ傷ついている。彼らは、たとえば、罪悪感(ロディオン・ラスコーリニコフ)、不安(ミーチャ・カラマーゾフ)、嫉妬(パルフョン・ロゴージン)、貪欲(ガーニャ・イヴォルギン)、善良さと卑下(ムイシュキン公爵)、愛の欠如(ソーニャ・マルメラードワ)などに苦しんでいる。それでも彼らは、道徳的自由と宇宙の正義を求めて、感情の地獄を経めぐる覚悟がある。

「大審問官」、三連作「大審問官の伝説」の一部(『カラマーゾフの兄弟』のイラストレーション)。イリヤ・グラズノフ画

Igor Boiko/Sputnik「地獄とは何か?」と、ドストエフスキーはその最後の小説、『カラマーゾフの兄弟』で問うている。アイザック・ニュートンが数学を用いて物理的運動と重力を説明しようとしたように、文豪は、登場人物の弱点を利用して、世界の形而上学的な性格を解き明かした。

「全世界を征服したいのなら、まずは自分自身を征服せよ」と、ドストエフスキーは『悪霊』で書いている。彼は確かにそのようにした。

2. 預言者

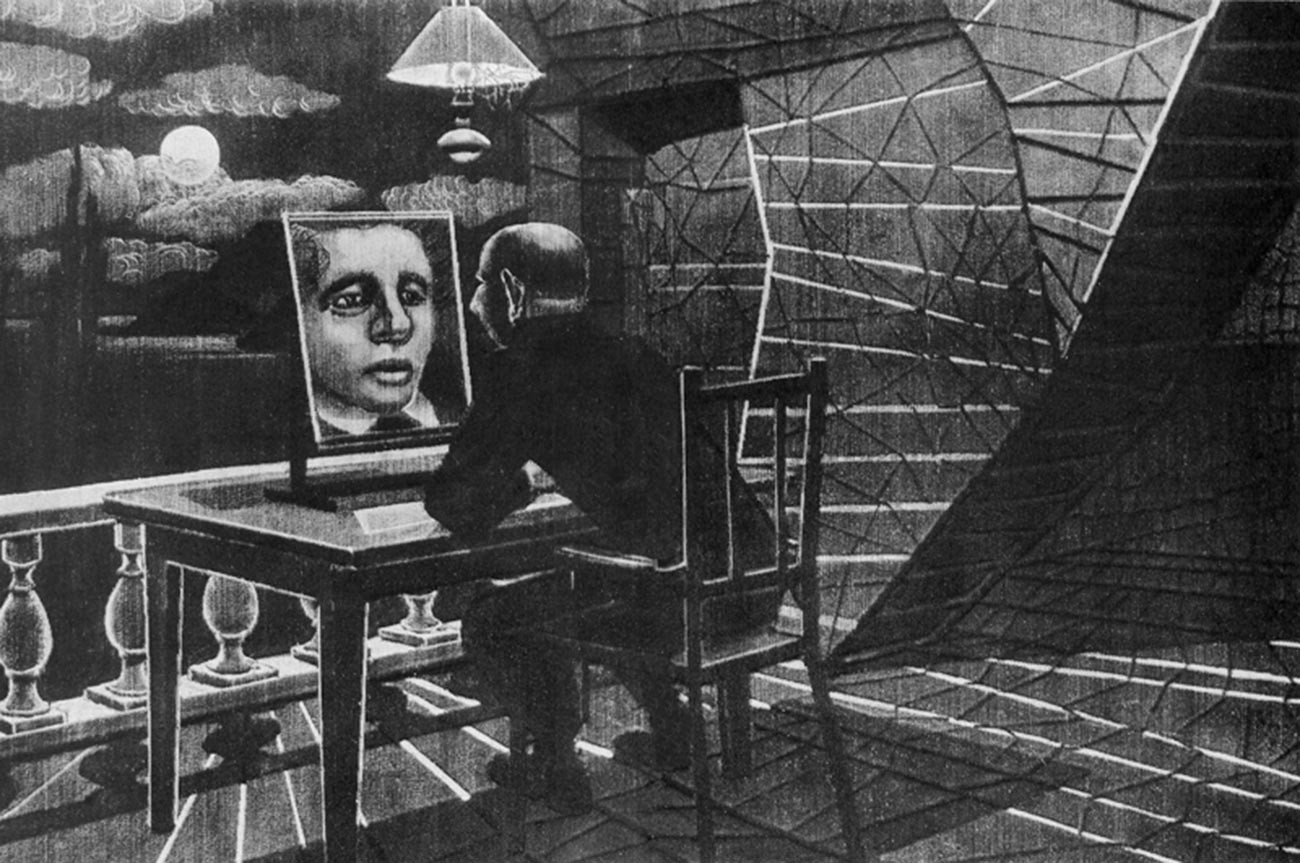

『悪霊』のイラストレーション。自殺の直前のキリーロフ、M.ドゥルノフ画

Vladimir Vdovin/Sputnikロシアの象徴派の詩人で思想家のドミトリー・メレジュコフスキーは、1906年に書いたエッセイの中で、ドストエフスキーを「ロシア革命の予言者」と称えた(当時、ロシアは1905年に始まる第一次革命のさなかにあった)。ただ、ドストエフスキーの小説は、重層構造をなしているので、読者は、その預言を明らかにするためには、ときに作品から(時間的、心理的な)距離を置く必要があった。

豊かな想像力をもつ人は、しばしば未来を予見することができる。それでも、『聖書』に記されているように、誰も自分の生まれ故郷では預言者として扱われない。ドストエフスキーもまた生前は預言者とはみなされなかったが、その時代の重大な問題を作品に封印し、人々の生活とその行く末を描くことができた。

「彼の力量は瞠目すべきものだ。(レフ・トルストイの)『戦争と平和』におけるような、宇宙的な規模と多数の人間に頼らずに、ドストエフスキーはごくわずかな生命、つまりほんの数人の数日間の生活をとりあげて、こんな重大な力作を創り上げた」。作家アレクサンドル・ソルジェニーツィンは、1947年に『罪と罰』を読み直した後で、こう述べている。

『罪と罰』のイラストレーション

Nikolay Karazin『罪と罰』の主人公は、虚無的な考えを抱いた新しいタイプの人間だ。ロディオン・ラスコーリニコフは、「良心にしたがって血を流す」ことを自分に許している。その後、ロシアの革命家のグループが、あたかもラスコーリニコフの過激なモットーに応じるかのように、「良心にしたがって」テロを敢行した(ドストエフスキーの死の直前に、テロ集団「人民の意志」が皇帝アレクサンドル2世を爆殺している)。

ジークムント・フロイトを思わせる洞察力で、ドストエフスキーは、世代を超えて続く道徳的規範、社会的慣習、文化的伝統の要所要所を見抜いた。彼の劇詩「大審問官」(『カラマーゾフの兄弟』に含まれている)は、もっともらしいイデオロギーを掲げる国家が、いかにしてあらゆる道徳上の権利を自らに引き受け、人々から自由と正義を奪うかについて、予見している。こうした政治システムは、20世紀に多大の犠牲をともなって、さまざまな全体主義国家で実行された。

『悪霊』は、世界を刷新しようとする悪魔的誘惑について、そして悪と破壊の力の、悪魔的憑依について語っている。ドストエフスキーはこの小説で、虚無主義、混沌、憎悪の蔓延を予測した。

「この社会の人々はみな、お互い同士、詮索し合い、密告する。…誰もがすべての人に属し、すべてのものがすべての人に属する。誰もが奴隷であり、この奴隷制において平等だ。極端な場合、誹謗中傷と殺人も起きるが、肝心なのは平等だということだ」。こうドストエフスキーは予測していた。

「真に必要なものだけが必要だ。以後はこれが全世界のモットーとなる…。奴隷には支配者がいなければならぬ。完全な服従、完全な無個性」。『悪霊』にはこんな一節がある。

「今日の若者の情熱は、我々の時代と同様に純粋で輝かしい。ただ、ある事が起きたにすぎない。つまり、目標がシフトして、ある美が別の美へ置き換えられたのだ!誤解の根は要するに、シェイクスピアと長靴、ラファエルと石油のいずれがより美しいかという問題にのみある」

3. インフルエンサー

『カラマーゾフの兄弟』のイラストレーション。ボリス・グリゴリエフ画

Sergey Pyatakov/Sputnikこのリストはまだまだ続く。ドストエフスキーは、本当の意味でインフルエンサーだった。彼の言葉は、何世紀にもわたって、文化の境界を越えて人々の心に直接響きわたってきた。彼の力強い声には、悲惨と情熱、自死と愛、悲劇と犠牲が混ざり合っている。

D.H.ロレンス、ヴァージニア・ウルフ、ウィリアムフォークナーは、ドストエフスキーの才能――人を魅了し、催眠術をかけ、心を読む――に、畏敬の念を抱いていた。ジェイムズ・ジョイスによれば、ドストエフスキーは「現代の散文を創造し、それを現代の水準にまで高めた」。

フランツ・カフカは、『カラマーゾフの兄弟』の愛読者であり、ドストエフスキーを自分の「血族」と呼んだ。アーネスト・ヘミングウェイは、『白痴』の作者を、自分をインスパイアした主な人物の一人としている。「なるほど、ドストエフスキーには、信じ難いもの、信じるべきでないものもあるが、正真正銘の真実もあり、これを読めば、その人は変わるだろう」

フリードリヒ・ニーチェは、『地下室の手記』と『死の家の記録』を読んだ後、ドストエフスキーは「私が何かを学び得た唯一の心理学者である」と述べた。

また、今なお高く評価されているロシアの思想家で哲学者のレフ・シェストフはこう言っている。ドストエフスキーとニーチェには、特異な精神の類似性があり、「両者を、誇張せずして兄弟、いや双生児と呼ぶことさえできる」と。

日々、内なる悪魔と戦ったドストエフスキーは、精神科医の椅子に座るべく運命づけられていた。つまり、このロシア作家をジークムント・フロイトは、その有名なエッセイ「ドストエフスキーと父親殺し」で精神分析した。このエッセイは、『カラマーゾフの兄弟』に関するドイツの資料集成の序文として、1928年に出版されている。

ドストエフスキーのエディプスコンプレックスと父親との関係、癲癇発作、宗教観、ギャンブル依存症に焦点を当てていなければ、フロイトはフロイトではなかっただろう。

ドストエフスキーの思想は、デンマークの先駆的な哲学者、セーレン・キェルケゴールのそれと照応し合っているかのように見える。キェルケゴールは、その哲学の中心に一人の孤独な人間を置いたが、ドストエフスキーは真の内なる人を見出した。

「不幸は、その人の人格を破壊しつくさないかぎりは、ある程度の誇りを抱かせるものだ」。こうキェルケゴールは信じた。これに対してドストエフスキーは、「人は、自分が幸せだと知らないだけで、不幸になる」と「反論」した。実は、ドストエフスキーとキェルケゴールは会ったことがなく、お互いについて知りもしなかった。

1863年、ドストエフスキーは最初の「実存主義の小説」とも言うべき『地下室の手記』を書いた。その語り手は、のっけから驚くほど神経質な口調で語り始める。「おれは病人だ…。おれは意地の悪い人間だ。おれは嫌らしい人間だ」。20世紀を代表するロシアの文芸学者、ミハイル・バフチンは、このドストエフスキーの言説を「抜け穴のある言葉」と呼んだ。

それは文学的なミルフィーユだ。サンクトペテルブルクの元官吏の告白と、人間の生命の本質についての哲学的な物語だ。我々の欲望の本質についての悲劇的な物語であり、理性と怠慢との間の病的な関係についてのドラマだ。

苗字も名もない「地下生活者」は、空想上の敵も現実の敵もいっしょくたにして議論し、人間の行動の理由について、進歩と文明についてぐずぐずと反省する。妄想的、病的で、哀れで、貧しい男だ。彼は、何よりも尻尾をつかまれることを恐れている孤独な男である。

『地下室の手記』のイデオロギーの核心は、19世紀半ばの科学的世界観との、主人公の論争だ。そして、キリスト教の信仰と自己否定の必要性についての、ドストエフスキーの根本的な考えである。

ドストエフスキーのこの中編小説は、20世紀半ばまでに世界的に認められ、それが実存主義の先駆けだったことが明らかになった。「地下生活者」は、サルトル、カミュ、その他の欧州作家、そして映画製作者にとって、文学的なゴッドファーザーとなった。

5. 信仰者

ドストエフスキーはさまざまなコントラスを備えた人物であり、その思想は明らかに時代を先取りしていた。彼は非常に宗教的で、正教会のキリスト教徒であり、ふつうの人が自分の名を口にするのと同じくらい頻繁に、作品中で神に言及した。

この作家は、イエス・キリストを「肉体を備えた人間の理想像」と言い表したが、宗教と信仰への彼の態度は目覚ましい変化を遂げていった。

「ゴルゴタの丘」、三連作「大審問官の伝説」の一部(『カラマーゾフの兄弟』のイラストレーション)。イリヤ・グラズノフ画

A.Sverdlov/Sputnikドストエフスキーは若い頃、宗教よりも社会主義思想に関心を持っていたと主張する研究者もいれば、子供の頃から極めて宗教的だったと言う歴史家もいる。一つ確かなことは、ドストエフスキーが、逮捕と流刑の体験に深く動かされたということだ。

1849年、作家は、ペトラシェフスキー事件に連座して逮捕された。ペトラシェフスキー・サークルは、サンクトペテルブルクの過激な知識人のグループで、ロシア帝国の社会・政治システムを批判し、それを変える方法を議論していた。

1850年、28歳のドストエフスキー(その時までにすでに、『貧しき人々』、『白夜』、『分身(二重人格)』などの小説を出版していた)は、この運動の他の20人のメンバーとともに死刑を宣告されたが、処刑の直前に、刑は減刑された(この減刑の筋書きは、当局により予め仕組まれていた)。これはドストエフスキーにとって巨大な衝撃であり、生涯忘れられぬ記憶となった。

作家は、シベリアの監獄で4年間重労働に従事させられた後、セミパラチンスクで兵士として軍隊で勤務。この劇的な経験は、ドストエフスキーが人間の生命の真の価値を悟るのに役立った。すべての人が実は、いついかなる時も、永遠との境界で戦慄していることが、彼には明らかになったから。

「魂の不滅と神。この二つのイデーは同じものだ」。彼は、1878年に書簡の一つでこう書いている。

「神は、永遠に愛することができる唯一の存在であり、そのために私はすでに神を必要としている」。ドストエフスキーは『悪霊』にこう簡潔に記している。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。