パリとロンドンで行われる「ダウ」を観る必要はあるのか、そしてなぜ恐れる必要がないのか

パリの主要な文化施設であるシャトレ座、テアトル・ド・ラ・ヴィル(市立劇場)、ポンピドゥー・センターでは2月17日まで、近年でもっともスキャンダラスなカルチャーイベントである「ダウ」が行われる。パリの後、「ダウ」はロンドンに場所を移すことになっている。

歓喜と憤慨を引き起こすこの一大プロジェクトは、観客とメディアを対立する2つの勢力に分断した。世界的な「ダウ」にのめり込むために時間とお金を費やす価値はあるのか?また制作者たちが言う「現代文化史においてユニークで類を見ない現象」がいかほどのものであるのかロシア・ビヨンドが取材した。

「ダウ」とは誰なのか?そしてプロジェクトはどのように作られたのか

「ダウ」というのはノーベル賞を受賞したロシアの物理学者、レフ・ランダウの愛称である。プロジェクトは、もともとイリヤ・フルジャノフスキーによって考案されたもので、ランダウの生涯を描く映画を制作するというものであった。しかし後に、フルジャノフスキーは、映画を制作するのではなく、1930年代から1960年代にかけてランダウが勤めたソ連時代の巨大な物理工学研究所を、ハルキウ(ウクライナ)に完全な形で作り出すというプロジェクトを思いついた。

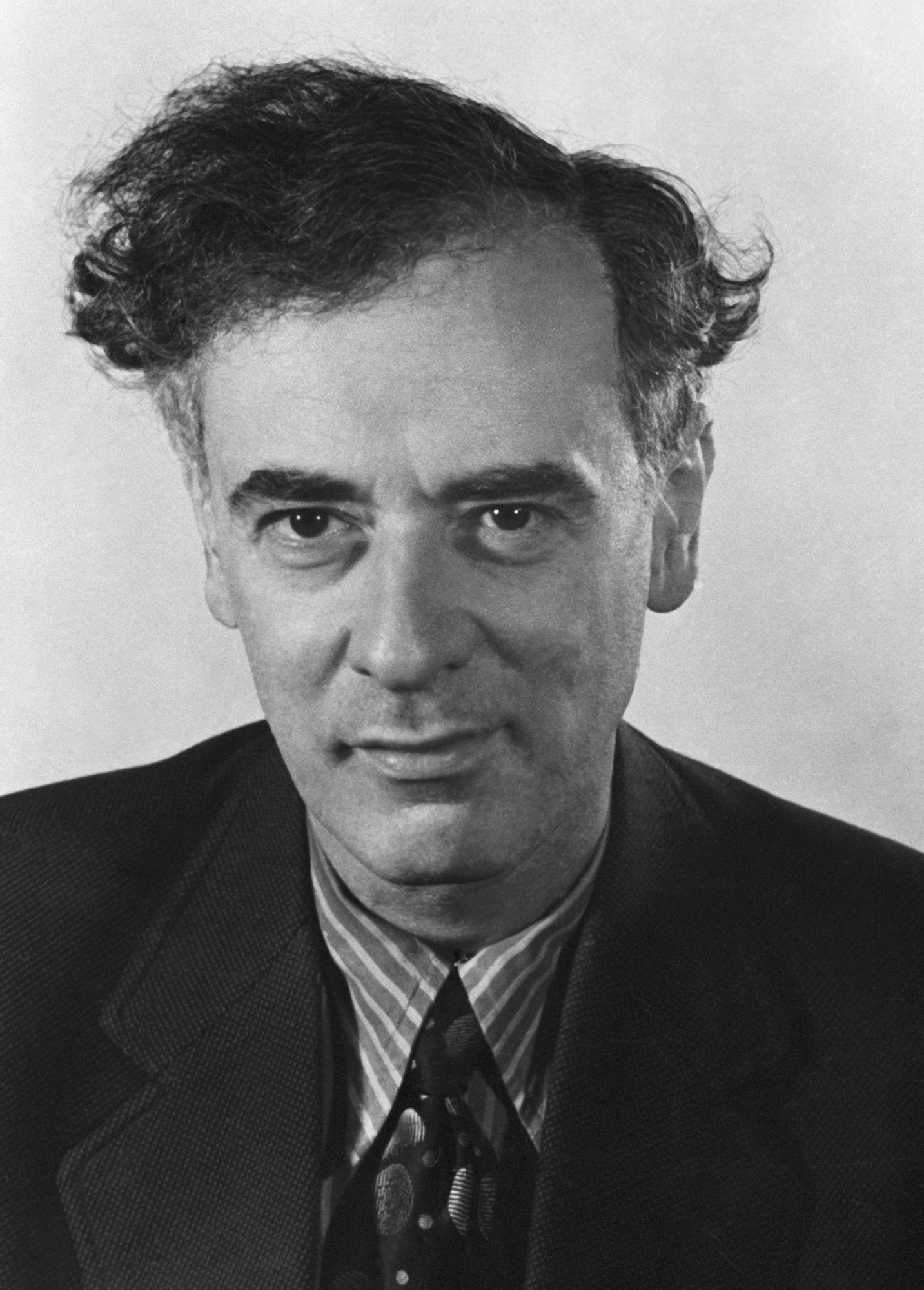

レフ・ランダウ

レフ・ランダウ/TASS しかもその研究所に3年を期限に人を送り込んだのである。当時の雰囲気に完全に浸り、近代的な文明や隠語からすっかり切り離されて、100%、当時のモノや装置を使って生活することに同意した300人の希望者がそこに移り住んだ。そして決められた条件のなかで生活する彼らをカメラが追い続ける。そこにはシナリオはなく、監督による簡単な指示が部分的にあるだけである。

映画の内容

この映画の狙いは、底のない人間の本質に深く迫り、テロという条件下における人間関係や個人の行動がどういうものかを知ろうというもの。自由、そして神を見つけ出し、魂を救済しようとする試 みである。

映画の中で施設の研究者たちは超能力を備えた超人の開発するための研究を行っている。彼らは神のごとく人間を作ろうとし、悪魔のごとくその魂を奪おうとする。彼らは向精神薬の大量に使用することを厭わない。新しい国には、思考の自由や選択の自由を持たない、型にはまった無菌の価値を備えたロボットのような人間が必要なのだ。

これと並行して映画では、主任研究者から、新たな理想の人間の基準にどうしても沿わない雑用係に至るさまざまな社会的地位にある研究所の職員たちの私生活が映し出される。彼らは酒を飲み、罵り合い、セックスをし、互いに裏切り合い、喧嘩をし、憎み合う。

全体主義的な不自由という条件の下、閉鎖された空間の中で、監視され、管理された状態で生活しながら、人々は自分に残された唯一の自由である私生活に身を委ねる。頭を使うことはできないため、体を使うしかない。そしていかなる禁止事項もいかなるモラルもそれを押しとどめることはできないのである。しかし厳しい主義の前では、この自由の代償を払わねばならない。全体主義に心の理解はない、あらゆる罪を犯しながら人々が愛し、苦しみ、悔やみ、赦していることが理解されることはないのである。そこに彼らの救いがある。

プロジェクトの参加者たち

プロジェクトにおいてプロの俳優は出演していない(正確には、ランダウの妻ノラ役は、女優ラドミラ・シェゴレワが演じている)。そして映画にシナリオはなく、すべてが即興で演じられる―つまり純粋な生活そのものがストーリーなのである。登場する人物の全員に名前があり、研究者、技師、特務機関の職員、雑用係、食堂のスタッフ、調理師など、すべての役は実際にその職業についている人々によって演じられている。それらの参加者すべてが、実際に、食事を食べ、何かを飲み、恋をし、喧嘩をし、結婚し、出産し、離婚する。それを3年続けるのである。全体主義が完全に再現された閉鎖的空間の中で生活する現代人たちは、次第に当時のやり方を信じ、それに則って生活するようになっていく。中には耐えきれずにプロジェクトから去る者もいるが(撮影現場でのローテーションについては伝説が生まれているほどである)、もちろん最後まで残る人もいる。

あらゆる状況において自分たちの生活が常に撮影されていることは誰もが知っている。そしてカメラは文字通りすべてを捉える。学術的研究はもちろん、露骨なベッドシーンまで。

ランダウ役を演じるのは、ロシアで活発的に活動しているギリシャ出身の鬼才指揮者テオドール・クレントジス。またプロジェクトに参加したゲストの中には、ロメオ・カステルッチ監督、ドミトリー・チェルニャコフ、画家のマリーナ・アブラモーヴィチなど大勢おり、それぞれ自身の役を演じている。

またライナー・ヴェルナー・ファスビンダー、ミヒャエル・ハネケ、ラース・フォン・トリアーなどと活動しているユルゲンス・ユルゲスやマヌエル・アルベルト・クラロなどがフルジャノフスキー監督に協力している。

そして出来上がったものは?

撮影された映像は700時間以上(DAU Digitalではこれらが部分的に再生できるようになっている)。長編映画13本、そして一話完結のドラマが数作品が作られた。これは昨日起きたことが今日はどうなったかを追い続けた超大作で、すべての映画がその時間と空間と登場人物で繋がっている。これは、20世紀半ばにテロの条件下にあるソ連社会といういわば小惑星のような小さな島の生活を再現したものである。

重要なのは映画館で

映画「ダウ」は時系列では上映されず、タイトルもない。映像には番号が振られているだけで、スタッフらも内容については何も説明してくれないことになっている。映画が始まると、観客はすぐに研究施設の中に足を踏み入れ、最初の拒絶反応を乗り越え、不快感や困惑や退屈によるパニックに陥らなければ、そのまま映画にすっかり引き込まれていく。そして不思議の国のアリスのように長い長いウサギ穴を落下して、知らない国、そして「ダウ」という宇宙空間に辿り着き、そこで全体主義のルールに従って、生き始めるのである。

「ダウ」の驚くべきこと

驚くべきはその振り幅である。コンセプトそのもの、その実現、そして現在のプロジェクトの形。しかし二義的な要素をすべて取り除いても、この映画はユニークなものである。これはかつて存在しなかったものである。この映画ではドキュメンタリー映画と劇映画の両方の要素、芸術的構想、人生の真実、想像と現実、過去と現在が驚くべき形で融合し、すべてが非常に巧妙に絡み合い、どこからどこまでが架空の世界で、どこからどこまでが現実なのかが解らなくなる。

パリでの「ダウ」

「ダウ」の空間に一歩足を踏み入れると、そこには未知の世界が広がっている。何が起こるか事前に予測することはできない。すべては運次第なのである。マリーナ・アブラモーヴィチやロメオ・カステリッチのパフォーマンス、Massive Attackのコンサート、物理学者らのカンファレンス、個人の解放を助けてくれる向精神薬の影響についてレクチャーなど、連日さまざまなイベントがある。

「ダウ」というのは集団による壮大なインスタレーションである。人々は心を開き、はっきりした意識を持って、深く、長く、そこに入り込む。組織的な手抜かりを気に留めず、批判したり、憤慨したりすることなく、そこで起こっていることのすべてを信じれば、あなたもそれが変しさと狂気に気がつき、地獄のような幻覚の一部となるのである。そしてその幻覚は一方で我々を驚かせ、一方で世界観についての重要な問題について考えさせる。

シャトレ座とテアトル・ド・ラ・ヴィルのさまざまなスペースで映画13本が上映されるが、観客たちにより深くソ連時代の雰囲気を感じてもらうため、どちらの劇場でもソ連の日用品を完備した共同住宅が再現されている。トイレすら、観客たちにロシアの田舎を十分に実感させてくれるものであり、バーではソ連風の飲み物や食べ物が用意されている。

この2つの劇場で行われたリフォームは、まるでタイムマシーンのように異なる現実世界にワープしたかのような錯覚を起こさせてくれる。来訪者たちは、思わず挨拶してしまうほどそっくりな映画の登場人物の蝋人形があちこちに飾られたホール間を移動できるだけでなく、一風変わったテーマでのカンファレンスに参加したり、オーラを浄化してくれるシベリアのシャーマンに悩みを打ち明け、相談することもできる。あるいは異なる宗教の僧侶や心理士、社会福祉士と個別の場所で話をすることも可能となっており、後でそのやり取りをもう一度見直し、それをシェアすることもできる(もちろん削除することもできる)。もしシェアした場合は、鑑賞を許可した他の参加者らのインタビューを見ることもできる。

一方、ポンピドゥー・センターでもガラス張りの巨大な共同住宅が作られ、実際にそこで暮らす人々の生活が外から見えるようになっている。

ロンドンでのプロジェクトがどのような形のものになるのかはまだ明らかにされていない。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。