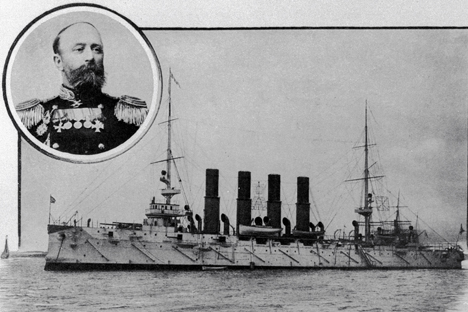

明石元二郎の勝利

画像:ナタリア・ミハイレンコ

明石元二郎大佐(当時)は、平和なデモを行ったにすぎない市民の死を悼んだかもしれないが、自身の任務の見事な遂行ぶりには満足だったろう。ロシアの革命は現実となり、これは日露戦争での日本の勝利を確実にした。

20世紀を迎えたとき、ロシア帝国は繁栄のピークにあった。中央アジアの征服は成功し、ブルガリアはトルコのくびきから解放された。

1895年には、フランスとドイツとともに国際的影響力を行使し、日本に対しいわゆる三国干渉を行い、遼東半島を中国に返還させた(日本は、1894~1895年の日清戦争での勝利後、下関条約により、中国に遼東半島を割譲させていた)。ロシアは世界の列強の一角に確固たる位置を占めたかに見えた。

大国の構造の脆さを見抜く

ところが、多くの専門家が確信するところでは、ロシアは粘土の足の上に載った巨像にすぎず、その足のうちの一本は、1902年にロシア帝国公使館付陸軍武官に着任していた明石元二郎にほかならなかった。

ロシア陸軍は、ナポレオン戦争時代の古びた理論に依拠していたが、明石は他の多くの者より深くそのことを知っていた。当時、世界の先進国の軍隊には、機関銃や速射砲が配備されつつあったのに、ロシアの歩兵は、敵の砲火の着弾距離内でも密集隊形をとっていた。また明石は、露軍がフランスの野戦砲を採用したことも知っていたが、これはヨーロッパの平野では十分有効でも、極東の丘陵が連なる地帯ではほとんど役に立たなかった。

だが肝心なのは、ロシアで政治的危機が深刻化しており、革命の瀬戸際にあったことを明石がよく弁えていたことだ。

それというのも、皇帝とその一家眷属は大地主であったため、ロシア経済の農業、資源に依存した性格を維持しようとしていたからだ。

ロシアはバター輸出を誇っていたが、電気製品、プラントから果てはミシンにいたるまで、当時のハイテク製品はすべて輸入するか、外国企業がロシアで現地生産していた。

しかも、農業部門の伝統的な低賃金は、工業部門でも基準になっていたので、労働者は給料に不満で、社会の緊張は急激に増していった。一方、企業家のほうも、皇帝一族に対する苛立ちを募らせていった。またロシアの周辺部の各民族も、専制への不満を強めつつあった。

そして、民族主義と反政府の運動には密接なつながりがあり、そのコーディネーターの一人が明石だったという次第だ。

“粘土の足”を崩すために

明石は1905年の初めには、フィンランド革命党の組織者にして指導者であるコンニ・シリヤクスや、グルジアの社会連邦革命党の指導者の一人、ゲオルギー・デカノゾフに渡りを付けた。彼らの積極的な支援を得て明石は、1904年にロシアの野党のパリ会議、1905年にジュネーブ会議を開催した。

明石はロシアでの破壊工作に、日本の参謀本部が支出した約100万円(1990年当時の3500万ドルに相当)を費やしている。

彼の努力の主な成果は、日露戦争に際してロシア社会のかなりの部分が、むしろ日本に同情したことだ。1905年、ロシアでは「ロシア陸軍の将校に告ぐ」と題されたパンフレットが非合法で広められたが、そこにはこう記されていた。

「諸君の勝利はすべて、ツァーリの専制を固める恐れがあり、逆に敗北はすべて、解放の時を近づける。ロシア人が、我々共通の敵の成功を喜ぶとは驚くべきことではないか」

巨像倒れる

ロシアが次々に敗北を重ねるようになると、国内の状況は急速に悪化し、「血の日曜日事件」となって爆発した。

アメリカの歴史家アーサー・ブラードの意見では、「ロシアの革命政党のほとんどは日本の援助を受けていた」。この援助はとくに、イギリスからフィンランドへの、船舶「ジョン・グラフトン」号による武器供与や、ロシア将兵の捕虜に対する、日本での革命プロパガンダとなって現れ、結局のところ、ストライキやデモが多発し、革命的組織の文書が蔓延することになった。そして、ロシアと欧州の「活発な非合法のルート」は、日本の諜報活動の手段となったと、ブラードはみる。

1月9日の「血の日曜日」以後、無秩序はたちまちロシア全土と周辺部の各民族に広まり、ツァーリの政府は、日本との講和を結ばざるを得なくなった。

1905年8月23日(9月5日)、ポーツマス条約が調印された。それによりロシアは、日本の朝鮮半島における優越権を認め、旅順・大連を含む遼東半島南端部の租借権を日本へ譲渡し、東清鉄道のうち、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡、さらにサハリン(樺太)の北緯50度以南の領土を譲渡した。

日露戦争はロシアを、20世紀の世界の資本主義システム中枢から弾き出し、東アジアにおける工業化のリーダー役は、長く日本が担うこととなった。

マクシム・ルブチェンコ、史家

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。