東方に教えを求めて

レフ・トルストイは19歳のとき、軽い病気のためカザンの病院に入院した。そこで彼は、ある強盗により暴行を受け回復中だった仏教の僧侶に会い、2人は友人になった。若きトルストイは、その僧侶が非暴力という仏教の原則を貫いたがために反撃しなかったという事実に驚かされた。この初期の経験は、全生涯を通じて仏教やその他の東洋思想に対する関心を抱き続けたこの作家に多大な影響を与えた。

物事の意味を求める偉大な心

19世紀のロシアに生まれたほとんどの人がそうだったように、トルストイはロシア正教で洗礼を受けた。しかし、トルストイが若かった頃、宗教は彼にとって大きな意味をもっていなかった。彼が実存的危機と称する感情を経験するようになったのは、傑作『アンナ・カレーニナ』を書き終えた後のことだった。人生、人類、全世界という何もかもが、彼には無益で無意味であるように感じられたのだ。

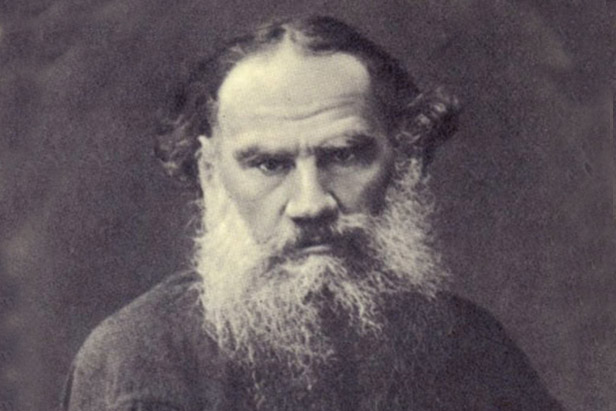

トルストイはこの危機を、自身の感情的奮闘を記した『懺悔」に詳しく記している。トルストイが50代半ばだった1879~80年にかけて書かれたこの本では、子供心にも感じていた宗教への幻滅、彼がマスターした意志力のほか、富、名声と地位を手につつも感じた人生の無意味さが考察されている。

トルストイは当初、ロシア正教会に魅力を感じていたが、すぐにキリスト教の教会は腐敗しており、キリストのメッセージを偽り伝えていると判断するに至った。彼は自分こそが真の教えを理解したと信じ、新たな信仰を伝播し始めた。この新たな信仰は公然と仏教的だったわけではないが、多くの学者は、これは、トルストイが東洋の宗教や哲学に傾倒し始めていたことを示していると考えている。トルストイは『わが信仰』(1883年)、『懺悔』(1884年)、『では我々は何をすべきか』(1886年)といった作品の中で仏教に直接言及し、仏陀をモーセ、ムハンマド、ソクラテス、ザラスシュトラ(ゾロアスター)やキリストなどの精神的、哲学的な人物と同列に扱った。

この作家は1889年作のエッセイ『ブッダという名の聖人、シッダールタ:その人生と教義』で仏教をより重点的に扱い、仏教思想を文通でも表現するようになった。作家のジェームズ・ヒルゲンドルフは、トルストイが仏教と業(カルマ)に関する質問に対する回答として1892年に書いた手紙から、次の一節を引用している。「私たちが人生の過程で何千もの夢を見るのと同じように、この人生は、何千という本来のより現実的、実在的な人生の一つであるにすぎません。その流れの中で私たちはこの生を受け、死ぬとその本来の人生に帰還するのです」

晩年のトルストイは仏教に関する著作を発表し続けた。それには『読書の輪』という選集に収録された『ブッダ』という論文や、アメリカ人のポール・ケラスによって書かれた『カルマ』の翻案などがある。彼は菜食になり、非暴力を提唱し、概してより簡素な生活をするようになったが、それらは仏教の実践と共通するものである。しかし、これはトルストイの信条に影響を与えた唯一の東洋宗教は仏教だけではなかった。彼はヒンドゥー教にも積極的な関心を抱いた。

ヒンドゥー教の教典と物語

英国人でサンスクリット学者のブルース・ウィルキンソンによると、「トルストイはヤースナヤ・ポリャーナの邸宅でヴェーダに関する刊行物を読んでいた」という。彼はヴェーダやウパニシャッド(いずれも古代のサンスクリット語経典)からの抜粋が『読書の輪』に収載されていると説明する。トルストイはまた、二大叙事詩の『ラーマーヤナ』と『マハーバーラタ』も読んだ。これらは南東アジアの多くの国々の国家的アイデンティティにおいて核心を形成する存在である。

「フリー・ヒンドゥスタン」誌の編集者から、英国によるインド統治の終結に向けてのトルストイの支持を請うために送られてきた書簡に返信した『ヒンドゥー教信者への手紙』では、この作家は繰り返しヴェーダに言及し、クリシュナの格言を彼が明確に理解していたことが示されている。

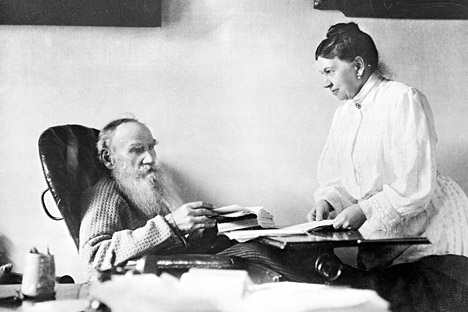

トルストイの書簡は幅広く配布され、最終的には当時南アフリカで弁護士をしていた若きマハトマ・ガンディーにも読まれた。この2人は書簡を交換するようになり、そのやり取りを通じて親交を深めていった。

このロシア人哲学者のアイデアから刺激を受けたガンディーは、ヨハネスブルクの近郊にトルストイ農園という名の生活共同体を設立した。日記の中でトルストイは、ガンディーは「私にとって、そして私たちにとって、とても親密な人物である。彼は、最も強力な抵抗は受動的抵抗だと考えている」と記している。実際に、非暴力と受動的抵抗というトルストイの理想はインド独立闘争の中心的概念だった。

道教も高く評価

トルストイはまた、中国の哲学者、とりわけ道教の創始者である老子に魅了された。ロザムンド・バートレットの『トルストイ:ロシア人の人生』によれば、トルストイの弟子だったエフゲニー・ポポフは、老子の『道徳経』をドイツ語からロシア語に翻訳した。

トルストイは翻訳を校正しただけでなく、老子の著作における基本的な教義はすべての偉大な宗教と同一であることを説明する前書きを著述した。

トルストイがいつ道教を発見したのかは必ずしも明らかではないが、『戦争と平和』(1869年)には、その哲学の要素が見受けられる。この本はいかに運命が歴史をコントロールし、物事のより大きな流れの中で一端を担いながらも、一連の出来事の中で人間がいかに支配能力を欠いているかが表現されている。道教の理念に基づき、人が本当の意味で制御できるのは自分の心だけである。

この作品における運命の概念は、ロシアのアンドレイ公爵とナポレオン・ボナパルトという、究極的に自らの運命を支配できなかった2人の間の関係によく表れている。アンドレイ公爵はボナパルトの崇拝者であったが、アウステルリッツの戦いで瀕死の重傷を負う。意識を失った後の半覚醒状態の中で皇帝の姿を垣間見た彼は、失望感にひたる。

『戦争と平和』でトルストイは、偉大な人物が状況を支配できる能力は、その人物の重要度が増すのに反比例して減少することを示している。したがってナポレオンは、ロシア領内に入ると、ある地点からはもうフランス軍を制御することができなかった。この皇帝は、自分自身が重要という誤った信念により拘束されていた。それとは対照的に、ピエールのような男は、ナポレオン軍に身柄を拘束されていたにもかかわらず、真の意味で自由な存在である。彼は自分の心を制御しながらも、他人を完全支配しようとしなかったからだ。

仏教、ヒンドゥー教と道教がどの程度トルストイに影響を与えたかには解釈の余地があるが、その原理は、彼が確立した「トルストイ主義」という哲学に間違いなく見受けられる。その中心となる概念は、人類は平和、調和と団結のもとに生きるべきだというものだが、それは非常に仏教的な理想である。同じことが、彼が贅沢を拒んだことや、小作農の搾取に反対した彼の姿勢にも表れている。しかし、彼は、人生の出来事の流れの中の必然性に身をゆだねるという概念も支持していた。これは、『道徳経』を読んだ人にはおなじみの考えだ。あらゆる偉大な思想家がそうであるように、トルストイは自分が受けた影響を吸収し、彼自身の独特な哲学を確立することに成功したのだった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。