ロシア作家の戦争観

タス通信

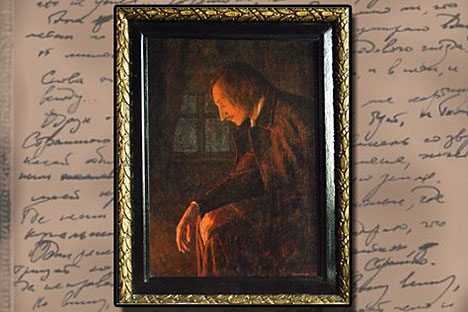

レフ・トルストイ

「どんな戦争であれ、どちらか一方だけが悪いという意見には、到底賛成できない。どちらの行動がより愚劣だったか決めることはできようが、そんなことを詮索しても、なぜ戦争という恐るべき、残酷な、非人間的な現象が起きるのか、その最も手近な原因さえ明らかにすることはできない。だが戦争の原因は、自ら目を閉ざさない者にとっては明白である。第一に、財産の不正な分配、すなわち窃盗だ。第二に、軍人すなわち殺人のために教育された人間の階層が存在すること。第三に、大抵の場合は意識的に人を欺く、虚偽の宗教。若い世代は、それを通じて無理やり教育される」 (G.M.ヴォルコンスキー宛の、1899年12月4日付書簡)

トルストイはロシア史上の主だった平和主義者の一人だが、常にこのような見解をとっていた訳ではなかった。彼を変えたのは戦争体験だ。彼は、クリミア戦争(1853~1856)のセヴァストーポリ防衛戦に参加し、その前には、カフカスの諸民族を征服すべく行われたカフカス戦争にも加わっている。これらの体験を経てトルストイは、あらゆる殺人を一切、留保なしで否定するようになり、それに関連し、国家と教会をはじめとする社会的組織の多くを否定し去るに至った。

フョードル・ドストエフスキー

「いくつかのケースでは――ほぼすべての、とは言わないまでも(内戦や内輪もめの戦いは除かねばならないから)――戦争というものは、最小の流血と悲嘆と労力で、国際的安定が達成され、大なり小なりノーマルな国民間の関係が形成されるプロセスである。…人間を野蛮で獣的にするのはむしろ、長すぎる平和であって、戦争ではない。大義にもとづく戦争、抑圧された者を解放する戦争、無私の神聖なる目的のための戦いは、瘴気が立ちこめて汚れた空気を爽やかにし、魂を癒し、恥ずべき怯懦と怠惰を一掃し、その民族の存在意義となるイデーを与えてくれるか、もしくはそれを明らかにする。このような戦争は、個々人の魂を、自己犠牲の意識で強固にし、国民精神を、全国民の団結と統一で逞しくする」(「血を流すことは救いになるか」、『作家の日記』1876年所収)

1877年、ロシアはトルコに宣戦布告した。政治的な理由のほかに、ロシアはこの戦争を、トルコによって抑圧されたブルガリア人とセルビア人に対する、“兄弟”としての援助だとみなしていた。開戦前と戦争一年目に、ドストエフスキーは『作家の日記』のなかで、戦争とヨーロッパの政治について盛んに論じているが、この1世紀半前の評論は、現代のソーシャルネットワークの政治的分析と驚くほど似通っている――その熱っぽさといい、辛辣さといい、しきりに予測、予言をしたがる点といい。しかも、正式な開戦前にドストエフスキーは、宣戦布告なしに義勇軍によって戦う可能性を論じていた。これは、現在のウクライナ南東部の状況と見事なパラレルをなしている。

アレクサンドル・ブローク

「私は榴散弾を恐れはしない。だが、戦争とそれに結びついたものの臭いは忌まわしい。そいつは、ギムナジウムの時代から、私を捕らえようと待ち構えていて、様々な形で現れていたが、ついに咽喉元まで迫って来た。兵隊外套の臭いは我慢できるものじゃない」(1916年6月28日の日記)

ブロークの同時代人たちにとっては、ロシアの第一次世界大戦への参戦は熱狂を呼び起こし、洗練された文学者らも、前線に赴いたり、衷心から愛国的な詩を詠んだりした。しかし、ロシアの「銀の時代」における最大の詩人だったブロークは孤立した立場にあり、戦争を嫌悪しつつ、それが“社会的爆発”をもたらすのは必至であることを理解していた。1917年のロシア革命後、彼は、新たな「忌まわしい現実」と和解すべく苦しい試みをつづけ、そこに「健康」と「浄化」を見出そうとしたが、これらの努力の結果は、絶望への沈潜と早すぎる死であった。

ボリス・パステルナーク

「我々は、この時代を高め、「霊化」すべきだ。その目的は、日々をより尊いものとして、それを失うのが惜しくなり、生活が魅力的で、霊感と美に満ち、殺人と自殺という空しい願望が生じないようにするためである。これ以外には、戦争に抗する方法を私は知らないし、想像することもできない」(書簡、第10巻)

ソ連時代に、プロパガンダの強力なトレンドとなったのが、「平和のための戦い」という公式のお題目だった。有名作家たちも、このスローガンを掲げたイベントに絶えず参加せざるを得ず、彼らが自分の戦争観を、これ見よがしのパトスや公式イデオロギーのアラベスクなしに表現できたのは、日記か私信のなかでだけだった。

パステルナークのこの率直な発言には、トルストイ的なトーンが聴き取れよう。詩人が自認するように、『ドクトル・ジバゴ』は、『戦争と平和』と「響き合っている」。とはいえ、彼には、これと正反対の発言もある。やはり書簡のなかで、彼はこう述べている。「戦争は、私のあらゆる気分、健康、仕事の能力、運命の感覚に対し、それらを限りなく解き放つように作用する」

ちなみに、パステルナークは、二つの大戦のいずれでも戦っていない。彼の戦争観は、経験ではなく、感情と詩人気質にもとづくものだろう。

アレクサンドル・ソルジェニーツィン

「いかなる戦争も解決にはならない。戦争は破滅だ。戦争が恐ろしいのは、火災や爆撃のためではなく、何よりも、自ら思考する者すべてを、愚鈍の必然的な暴力に追いやってしまうことだ…。もっともロシアでは、戦争なんか無くても、いつもそうなのだが」(長編小説『煉獄のなかで』、1958年。原題は『第一圏にて』)

ソルジェニーツィンは実戦に参加した将校であり、前線から直接、監獄と強制収容所に送られたのだが、その彼が、独裁国家が行っていた戦争をきっぱり断罪する――この戦争が明らかな侵略者に対するものであったにもかかわらず。「どんな戦争も、国内の独裁者を正当化し、その立場を強めるだけだ」

戦争観の全スペクトルを示すため、最後にもう一つの発言を紹介しよう。これは、文学者ではないが、一世を風靡した新興財閥の故ボリス・ベレゾフスキーのものだ。「赤の他人を、自分のビジネスに命を賭けさせるには、少なからぬ努力を要する」

*ミハイル・ブートフ(49歳)は作家で、1999年にロシア・ブッカー賞を受賞している。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。

.jpg)