正統派ロシア・バレエを初めて日本に伝えたワルラーモフの『かぐや姫』

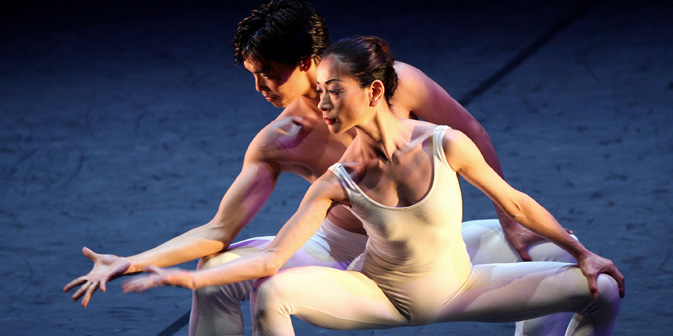

東京バレエ団のダンサー=ロイター/ボストーク撮影

日本のバレエの基盤作りは、20世紀初頭にやってきたヨーロッパ、ロシアの人々によって行われたが、本当の意味での基盤作り、現在のような人材、レパートリーともに充実した日本バレエ界を作り上げる基盤を作ってくれたのは、ロシアの芸術家たちだった。二十世紀前半に日本にやってきて、国立のバレエ学校やバレエ団を創るなどという考えはまったくなかった日本で(いまだに国立のバレエ学校ができる気配はない)、苦労を重ねて現在の力のあるバレエ団を立ち上げた人々を育て上げたのが、オーリガ・サファイヤやエイアナ・パーヴロワだった。だが、彼女たちは非常に優れた教育者であったとはいえ、ボリショイ・バレエやマリインスキー・バレエの団員ではなく、国立のバレエ学校の出身者でもなかったため、ロシアの最先端のテクニックやレパートリーを日本のダンサーたちに伝えることができたとは言い難い。

ロシア・バレエ界の第一線で活躍し、そのテクニックやレパートリーを伝授した最初の人物が、モスクワのボリショイ劇場のダンサーで1960年にはじめて来日したアレクセイ・ワルラーモフだった。彼は、日本に本格的なロシア派バレエを導入するために創立された東京バレエ学校の初代の教師として日本にやってきた。残念ながら、東京バレエ学校は長くは続かなかったが、その後東京バレエ団に指導にもしばしば訪れ、20年近く日本のバレエを指導し続けたワルラーモフは、日本でロシア派バレエのすばらしいメソッドやレパートリーを伝えている数多くの踊り手を育てたのだった。

ワルラーモフの日本での実り多き活動の集大成を言えるものが、彼が東京バレエ団のために創作した『かぐや姫』だった(1987年4月15日初演)。長年何度も来日して多くの弟子たちのいる日本を興味をもってあたたかく見つめ、日本の歴史や風俗、舞踊に対する知識と理解を深めてきた彼の『かぐや姫』は、宮廷の舞楽や武芸、都市と村落の民族舞踊など、日本の様々な舞踊の要素を取り入れ、それを、ロシアが世界に発信した古典バレエの形式にまとめ上げたものだった。つまり、日本を題材にした、外国人にとっての異国情緒に満ちただけの作品ではなく、バレエ作品として普遍的価値をもつものだった。

東京バレエ団は、創立15周年記念イベントの中心にこの作品の公演を置き、全力を注いで公演の準備を進めていた。ところが、着々と準備が進んでいた1986年秋、ワルラーモフの病気入院の報が入り、来日は不可能かと憶測された。だがその後、彼はすぐに退院し、1月13日、予定通りに指導のために来日してエネルギッシュな指導を行ってくれた。この滞在期間中は、一度日本で入院しながらも、すぐに退院して気迫のこもった指導し続けた。おそらくこの段階で、ワルラーモフは、『かぐや姫』が自分の白鳥の歌となることを意識していたにちがいない。初演が間近になった3月、彼の病状は急激に悪化し、4月の初日を待たずに、急遽帰国せざるをえなくなってしまった。そして東京を去った4月4日、彼の逝去が伝えられたのだった

4月15日の『かぐや姫』初日、ロシアの名バレリーナ、ガリーナ・ウラーノワやオーリガ・レペシンスカヤが臨席する会場で、最後の幕がおり、熱烈な拍手と歓声のなかにふたたび幕があがった時、ダンサーたちが立ち並ぶ舞台の上方から、ワルラーモフの大きな肖像写真が下りてきた。その時、ダンサーたちと観客は、心を合せて、命を燃やしつくして日本のバレエ界を育ててくれたワルラーモフに、感謝と悲しみを込めた黙禱を捧げたのだった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。