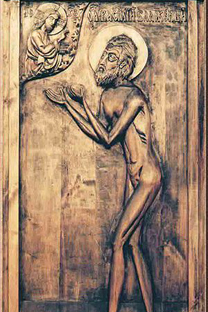

裸の聖者ワシリイが永眠

画像提供:wikipedia.org

ロシア正教会の正教事典に記されているように、聖ワシリイ(1460年代~1557年?)に関する確実な記録は少なく、記録、言い伝えの多くは、死後1~2世紀以降に記されたものだ。

靴屋の聖者

モスクワ近郊の村の生まれで、両親は農民。母親が安産を願い、教会に祈りにやって来たところ、入口の前で産気づいて産み落としたという。

子供のときに靴屋に修行に出される。彼が預言の力を得たのは、靴屋で働いていたときだという。

あるとき、パン屋がやって来て、「死ぬまで履きつぶさないような靴を作ってくれ」と注文した。それを聞くなり、ワシリイは、初め笑って、それから泣き出した。パン屋が帰ると、ワシリイは親方に、あの人は注文した靴を履くことはない、もうすぐ死ぬからだ、と言った。そして、実際、その通りになってしまった。

少年時代から佯狂者に

ワシリイが佯狂者(瘋癲行者と訳したりもする)となったのは、10歳とも16歳とも伝えられる。初め、無言の行を行い、祈りに明け暮れたが、聖霊が、裸の佯狂者になるよう命じたという。質素極まりない生活で、食事も水も少ししか摂らなかった。それでも、寒いロシアで100歳近くまで長生きした。

ワシリイが佯狂者(瘋癲行者と訳したりもする)となったのは、10歳とも16歳とも伝えられる。初め、無言の行を行い、祈りに明け暮れたが、聖霊が、裸の佯狂者になるよう命じたという。質素極まりない生活で、食事も水も少ししか摂らなかった。それでも、寒いロシアで100歳近くまで長生きした。

ワシリイは温順一方の人物ではなく、「人の心と考えを見抜き」、悪と虚偽を容赦なく抉り出すところがあった。

市場でワシリイは、屋台からいきなり白パンを全部放り出したことがあった。その屋台の主人は、石灰をパンに混ぜたと白状した。

あるとき、追いはぎたちが、貴族に贈られた立派な毛皮外套を着ているワシリイをみつけ、だまし取ってやろうと考えた。そこで、一人は死んだ振りをし、他の者たちがワシリイに葬式代の喜捨を乞うた。

ワシリイは、外套を脱いで、横たわっていた追いはぎにかけてやったが、「この外套はキツネの毛皮で、キツネのようにずるいぞ。お前は自分の悪だくみのために、死ぬことになるぞ」と言った。追いはぎたちが外套をとると、その男はもう死んでいた。

雷帝が畏敬

イワン雷帝とは、彼の若い時分から、后のアナスタシアともども面識があった。イギリス人のG.フレッチャー(Giles Fletcher)が書き記しているところによると、ワシリイは、雷帝の家来に対する残虐ぶりを暴露したという。

1569~70年に雷帝がノヴゴロドを攻め、数万の市民を虐殺、処刑したときは、ワシリイは、その処刑のさなかに、夥しい死体の浮かぶボルホフ川の橋下に雷帝を連れて行き、生き血の入ったビンと生の肉をすすめ、これは無辜の犠牲者の血と肉だと言って、東の方向を指差した。雷帝は、東の空に、冠を戴いた犠牲者たちを見た。それから血と肉を見ると、それは葡萄酒とスイカに変わっていた。

このエピソードは、ワシリイの没年を1557年とすると、そのはるか後のことになってしまい、つじつまが合わないが、そのワシリイの葬式に際しては、雷帝と后アナスタシアも参列し、ツァーリ自らワシリイの棺をかついだという。

1588年に列聖。このときに棺が聖ワシリイ大聖堂に移されたと推測されている。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。