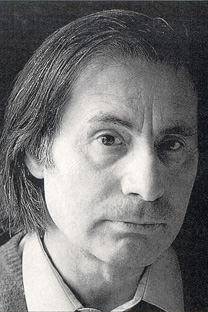

作曲家アルフレット・シュニトケがハンブルクで死亡

写真提供:wikipedia.org

シュニトケは、1934年に、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国のエンゲリス(現在はサロトフ州にある)で、ドイツ系の家庭に生まれた。父はフランクフルト出身のユダヤ系ドイツ人で、母はヴォルガ・ドイツ人。つまり、帝政時代に移民してきたドイツ人の末裔だ。二人はお互いの間ではドイツ語で話していたという。

シュニトケの音楽教育は、1946年にウィーンで始まる。父がジャーナリスト兼通訳として同地に赴任していたため。1948年にモスクワに戻る。

モスクワ音楽院で学び、1961年に卒業。同年から1972年まで、同校で講師を務める。その後は、映画音楽の作曲で生計を立てる。

前衛性、実験性と宗教性

シュニトケの青春期は、スターリン批判に続く「雪どけ」の時期と重なり、西側の現代音楽に接することが容易になった。

初期の作品では、無調、12音技法、セリー技法、特殊奏法などを積極的に取り入れたが、やがて、新旧の作曲様式を有機的に結びつける「多様式」に変わっていった。

また彼の音楽は、その前衛性、実験性と裏腹に、深い宗教性が特徴である。彼はカトリックに改宗したが、ロシア正教にも深い関心を抱いていた。

また彼の音楽は、その前衛性、実験性と裏腹に、深い宗教性が特徴である。彼はカトリックに改宗したが、ロシア正教にも深い関心を抱いていた。

こうした作風は当然、当局の批判を浴び、1980年以降は出国を禁じられる。

1985年には、脳血管発作でこん睡状態に陥るが、奇跡的に回復する。

1990年にハンブルクへ移住

やがて、ペレストロイカが始まり、ヴァイオリニストのギドン・クレーメルらの積極的な紹介もあり、彼の音楽は西側にも広く知られるようになる。

1990年に家族とともにハンブルクに移住し、ハンブルク音楽演劇大学で教える。

彼の後半生は病との闘いで、3回の発作の後、1998年8月3日に死去した。遺作は、交響曲第9番(未完)。

代表作としては10曲の交響曲のほか(最初の交響曲は第0番)、「合奏協奏曲第1番」(1977)、「弦楽四重奏第4番」(1989)、バレエ音楽「ペール・ギュント」(1985~1987)、オラトリオ「長崎」(1958、モスクワ音楽院の卒業制作)など。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。