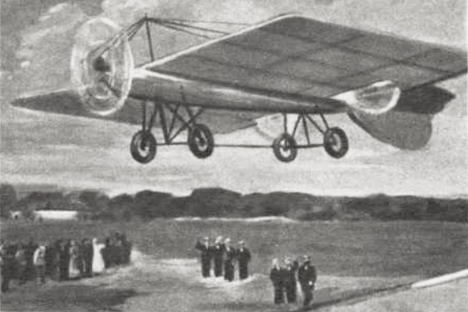

モジャイスキーによる“蒸気飛行機”の実験

画像提供:wikipedia.org

アレクサンドル・モジャイスキー(1825~1890)は、フィンランド生まれの貴族で、海軍士官になったが、彼の息子の証言によると、1856年に航空機開発を思い立ち、1860年代末に、熱心に取り組みはじめた。

政府に、新兵器としての「飛行機械製造計画書」を提出したところ、採用されて予算が組まれ、国家機密として開発が進められることになった。

重すぎる蒸気エンジン

当時はガソリンエンジンは草創期で、信頼性という点では、蒸気機関がはるかに勝っていたが、難点はやたらと重いこと。

当時はガソリンエンジンは草創期で、信頼性という点では、蒸気機関がはるかに勝っていたが、難点はやたらと重いこと。

なにしろ世界初の実用蒸気機関は、重さ100トンで、たったの10馬力だった。おまけに燃料の石炭と釜焚きまで載せねばならない。

結局、政府は、飛行機を飛ばせるような軽量小型のエンジンは開発不可能という結論を出して、投げてしまった。

蒸気機関の出力を上げるには、高圧にして速く動かすことだが、そのためには、シリンダーの鉄が丈夫でなければならない。だが、そんなエンジンは作れないという判断だ。

約30m浮いて大破

ところが、モジャイスキーはあきらめず、わざわざ海軍を退役して、自費で開発を続けた。実は、これには好都合な点もあった。もう国家プロジェクトではなくなったので、外国から小型高出力のエンジンを買うことが可能になったからだ。

しかし、それでも馬力不足なので、モジャイスキーが考えたのは、とにかく翼を大きくすること。あの巨大な凧のような形は、ここから来ている。

こうして、1882年7月20日、念願の蒸気飛行機の飛行実験が行われた。プロペラで滑走する馬力はなかったので、滑走台から発進した。

結果は、30mほど浮いたが、右に傾いて着陸したため、機体が大破・・・。

日本との浅からぬ縁

モジャイスキーは日本ととても縁の深い人だ。

1854年、ロシアのプチャーチン提督が、日本との開国交渉のため、ディアナ号で下田にやって来たが、海軍士官だったモジャイスキーも乗船していた。

ところが、ディアナ号は、安政の大地震による津波で大破、さらに嵐に遭って、沈没してしまう。

ディアナ号の乗員は、とりあえず戸田村(現在の沼津市)に上陸するが、船がなくては帰れない。そこで彼らは、日本の宮大工、船大工の協力を得て、日本初の外洋帆船「ヘダ号」を建造する。この造船を指導したのが、ほかならぬモジャイスキーだった。

プチャーチンらは、このヘダ号で無事ロシア帰国を果たした。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。