画家マルク・シャガール生まれる

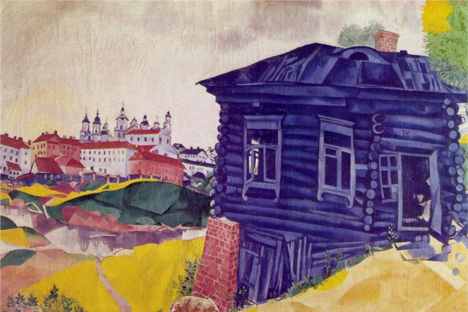

「青い家」、1917年 画像提供:wikipaintings.org

ヴィテブスクのユダヤ人区に生まれる

マルク・シャガール(1887~1985)は初め、地元の画塾で学び、1907年に、宗教学者で画家のニコライ・レーリヒが学長を務める美術学校に入る(無試験で直ちに3年生に編入)。

マルク・シャガール(1887~1985)は初め、地元の画塾で学び、1907年に、宗教学者で画家のニコライ・レーリヒが学長を務める美術学校に入る(無試験で直ちに3年生に編入)。

その後、1909年に、美術家レオン・バクストの画塾に入る。彼は、セルゲイ・ディアギレフが主宰した「バレエ・リュス」で舞台美術を手がけた人物で、やはり白ロシア出身のユダヤ人であった。シャガールはここで、伝説のダンサー、ヴァーツラフ・ニジンスキーと知り合う。

また同1909年秋、シャガールはのちに妻ともミューズともなるベラ・ローゼンフェルドと出会っている。

パリ、世界大戦、結婚

1911年に、彼は奨学金を得て、パリに留学する。そこで、詩人アポリネールや、画家のモディリアニ、フェルナン・レジェらと交わる。翌12年にパリとモスクワの展覧会に出品。

1914年夏、家族とベラと会うために帰郷すると、第一次世界大戦が勃発。欧州に戻るのは無期延期となる。1915年にベラと結婚し、翌年には娘イダが生まれる。彼女はのちに父の創作の研究者になった。

革命後のロシアでヴィテブスクの芸術活動を指導

1917年にロシア革命が起こると、初代文相(教育人民委員)アナトーリ・ルナチャルスキーにより、故郷ヴィテブスクの芸術活動全般をとりしきる美術委員に任命され、美術学校を創設して、カジミール・マレーヴィチなどを招いた(彼は「黒の方形」で有名)。

モスクワでもユダヤ人カーメルヌイ劇場で舞台美術を担当したり、モスクワ郊外のユダヤ人学校で教鞭をとったりと、旺盛な活動を展開したが、1922年、家族とともにドイツに出国。23年に古巣のパリに落ち着いた。

41年に第二次世界大戦が始まると、ナチスによる迫害を避けて、アメリカにわたる。44年に妻ベラが病死。シャガールは落胆のあまり、8ヶ月間絵筆をとらなかったという。

47年にフランスに戻り、亡くなるまで当地で過ごす。

「抽象的でリアルなもの」とは何か

近代化の波は、ユダヤ人の生活と文化にも及び、彼らが元来タブー化してきた視覚芸術にもたずさわる人々が出てきた。19世紀後半のロシアでも、レヴィターン、バクスト、レオニード・パステルナーク、そしてシャガールなどの大家が現れた。

概して、ユダヤ人の文化というのは、カバラなどが典型だが、可視的な世界は全部否定して、目に見えないところから話を始めるように思われる。

そういう彼らのビジョンが単純な素朴実在論から遠いのは当然だが、シャガールはどういう道を歩んだろうか。

彼は、「自分はリアリストであり、大地を愛している」と言う一方で、「自分の絵は、あれこれの抽象絵画の理論が出てくる以前から、抽象的だった」と言う。

さらに、「自分がもしユダヤ人でなかったら、自分は画家にならなかったか、なったとしてもその絵はずい分ちがったものになったろう」とも。

ユダヤ人でなければ書けなかったという、抽象的かつリアルなものとは何か?

ユダヤ人が苦難の中で生み出した癒し系の絵

シャガールがユダヤ人として、筆舌に尽くしがたい苦難をなめつつ描いたのは、もっとも確かなもの、自分の生を支えてくれるものであったろう。それは、心の奥底にあって確かに実在するものだが、同時に、形の定かなものではなかった。

それをくり返し確かめ、描き続けることが、彼にとっては生きることにほかならかった。そしてそのことが、彼が100歳近くになっても、あれほど瑞々しい深い絵を描けた秘密ではないかと思われる。

シャガールの絵は一見単純に思われるが、いくら見ていても見飽きず、あの恋人たちや天使や牛の背後に何かが潜んでいるような気がする・・・。

これほど慰められる絵はない。この絵には彼の苦難の全重量がかかっているからだ。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。