文化情報てんこ盛り

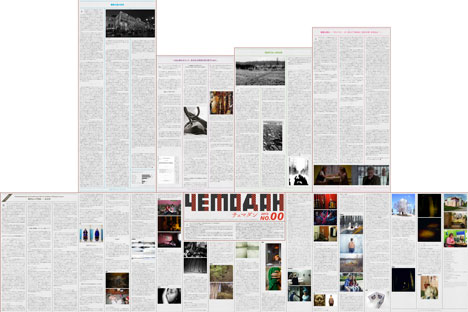

伊藤愉氏 電子雑誌「チェマダン」編集部=キリール・ラグツコ撮影

「チェマダン」創刊のアイデアはどうやって生まれましたか。

創刊の中心になったのは3人で、全員ロシア文化の研究者です。僕以外は大学で教えたりしている人です。その2人に何か面白いことやりたい、と声をかけて、チェマダンを始めました。

対象とする読者はどういう人ですか。

僕らは研究者に向けた文章を書くことが多いんですが、もうちょっと広く、一般の人、あまりロシアに関係のない人、あるいは日本でデザイン、演劇、写真等をやっている人や学生に広く読んでもらいたいと思います。

内容はどうやって構成しますか。

本当に書きたいことを書きたいふうに書くということを基本にしています。

多分、ロシアの芸術という時に、一般の日本人がイメージするのは文学だと思います。19世紀文学ですね。

ロシア・アバンギャルドもよく知られていると思います。でも、芸術はすごく広いので、もっとたくさん紹介していきたい。

日本でロシアに対する関心が高まっている感じますか。

ロシアに入っていく企業が最近、増えてますし、日本人とロシア人の交流も増えてる印象があります。一方、日本での情報の少なさと偏りも感じます。

例えば、日本で海外への留学者の減少がよく言われますが、全体では減っていないはずなんですよ。減っているのは米国への留学者ということなんです。

ロシア情報はちょっと少ない感じがします。新聞が取り上げるニュースも政治的なことが主ですから。欧米みたいに、個人が情報の発信者になることも少ないんですね。

}

|

モスクワで創刊された電子雑誌 「チェマダン」。日本人向けにロシアの文化情報が満載されている。

関心が高まっている理由は何ですか。

ロシア自体が外国に対して開いてきたことにあると思います。演劇に関しても、情報が出てくるようになって、日本も興味を持ち始めたと思います。

ロシアに来て思ったんですが、ロシアの人たちは日本に対して好意的に見てくれてる印象が強くて、それはすごくうれしかったです。

その割に、日本人はロシアのことをあまりにも知らないので、そのバランスはうまく調整していきたいですね。

日本にいる友達はロシアのことを「不思議な国」と思っています。情報にどうアクセスしたら良いのか分からない人もいるので、それにも答えていきたい。

「チェマダン」のデザインは変わっていますね。その特徴について教えてください。

デザインが読みにくいという反響が正直言って多いです。

僕たちは紙が大好きです。しかし、どうせウェブやるならウェブでしかできないことをしたいと思いました。

ウェブの読み方は基本的にはスクロールして上下に動く感じですよね。読みやすいんですけど、読んだはしから忘れていく。読みやすいが故に、消費されていくことがあります。それはいやです。

それと、紙の感覚も残したいと思いました。紙の場合には、1ページ目を読んで、めくらないと、次のページに進めません。「手を動かす」という感覚があります。上下だけだとそれは表現できないでしょう。

ほかにロシアに関わるプロジェクトを考えていますか。

昨年、ロシア人の友人と日本の舞踏家の方の公演を企画し、大成功を収めました。現地の人たちがすごく楽しんでくれたので、またできたら良いと思います。

ロシアの現代アートをどう思いますか。

今、ロシアのアートはヨーロッパからの影響がすごく強いと思います。ロシアアートがどういう方向にいくのか、分からないんですが、新しいものを見つけると期待してます。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。