チェリュースキン号乗員を救出

チェリュースキン号

チェリュースキン号は、デンマークの造船所の建造で、1933年に進水し、ロシア帝国の極地探険家セミョーン・チェリュースキンにちなんで命名された。

チェリュースキン号は、デンマークの造船所の建造で、1933年に進水し、ロシア帝国の極地探険家セミョーン・チェリュースキンにちなんで命名された。

流氷とともに漂流し、ついに沈没

1933年8月2日、チェリュースキン号は、隊長オット・シュミット、船長ウラジーミル・ヴォローニン以下 112 名を乗せて、ムルマンスクからウラジオストクに向けて出航した。

9月にチュクチ海に達したが、海面を覆う海氷群に遭遇し、9月23日には船は海氷に完全に閉じ込められてしまった。

チェリュースキン号は、流氷とともに実に5ヶ月にわたって漂流を続けた結果、11月4日にベーリング海峡に達した。

間一髪の脱出

ところがその後、不運にも北西方向に流され、翌1934年2月13日、チュクチ海沖で、巨大な氷塊と衝突し、沈み始める。

それまでにも似たような状況を経験していた乗組員は、すばやく氷上に脱出したが、乗員一人は貨物にぶつかり亡くなった。

脱出に際し乗員は、氷上に避難所を仮設するために、レンガや板などの資材も持ち出すことができた。避難した乗員の数は、それ以前に寄港地で下船していた者数人をのぞく104名である。うち女性は10人で、航海中に生まれた女児が2人いた。

極限状況での救出作戦

無線で遭難の連絡を受けて2日後にはモスクワに、救助のための委員会が組織された。救助は航空機で行われることになったので、遭難した乗員たちは、わずかな数のスコップやバールで、氷上に滑走路を造り、救助を待ち続けた。

まず、現場に近いカムチャツカのオリュトルスキー岬に、クラーシン号、スターリングラード号、スモレンスク号の3隻の船が急行し、そこで、流氷で離着陸できるような軽飛行機を組み立てた。気温はマイナス40度を下回っていた。

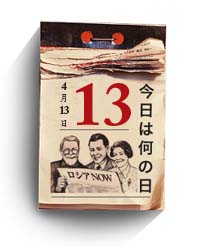

ついに、3月5日に最初の飛行機が飛来し、まず女性と子供を救助したあと、1934年4月13日までに24回の飛行を繰り返し、全員が救助された。

「ソ連邦英雄」を創設し授与

救出に当たったパイロットたちの偉業に対し、ソ連中央執行委員会は、直後の1934年4月16日に、最高の名誉称号として、「ソ連邦英雄」(現「ロシア連邦英雄」)を創設し、授与した。

北極海航路の“実験”の成否については、船は沈んだものの、ベーリング海まで到達し、乗組員は全員救助されたので、成功したとみなされた。

なお、チェリュースキン号は、2006年にチュクチ海の深さ50メートルのところに沈んでいるのが発見された。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。