イワン1世

イワン1世(?~1340)がモスクワ公に即位した当時は、ロシアは、キプチャク・ハン国の間接支配のもとで、諸侯が並び立ち、内訌に明け暮れていた。

彼ら諸侯は、ライバルの足を引っぱるためにはハン国に取り入ることも辞さないという仁義なき戦いを展開していたが、やがてモスクワ公国とトヴェリ公国が抜きん出て、ウラジーミル大公の称号をめぐって激しく争うようになった。大公位を“親分”のハンから与えられることが、全ロシアの盟主たるお墨付きになったわけだ。

一石二鳥

事の発端は、1327年にキプチャク・ハン国の第10代当主、ウズベク・ハンが、形骸化していたバスカク制度を立て直そうとしたことだ。

この制度は、ハンが代官を置いて税を徴収するもので、ウズベク・ハンは息子のチョルをトヴェリ公国に派遣し、バスカク制度の徹底を図った。

ところが、増税に耐えかねたトヴェリの民衆は暴動を起し、チョルを殺害する。状況を注視していたイワン1世は、待ってましたとばかり、ウズベク・ハンの許可を得て、5万のタタール軍とともにトヴェリに進攻し、暴動を厳しく鎮圧し、公国を破壊した。

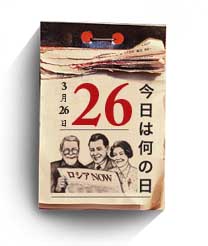

その“功績”により、イワン1世は、1328年3月26日に、念願のウラジーミル大公位をウズベク・ハンから与えられ、ライバルのトヴェリの力もほぼ再起不能にするという、まさに一石二鳥をやってのけた次第。

その“功績”により、イワン1世は、1328年3月26日に、念願のウラジーミル大公位をウズベク・ハンから与えられ、ライバルのトヴェリの力もほぼ再起不能にするという、まさに一石二鳥をやってのけた次第。

ロシアの徳川家康

イワン1世は、キプチャク・ハン国に忠誠を誓い、逃亡したトヴェリ大公父子については、ハンに讒言して殺させた。その一方で自分は、ハン国の徴税を引き受けて、大いに富み栄えた。

イワン1世は、モスクワ川からドニエプル川にいたる、いわゆるドニエプル水系を押さえ、商業、交易を盛んにした。イワンは、そのどんどん膨らむ“カリタ”(金袋)にモノを言わせて、周辺の領地の買収、併合も進めていく。

正教会の府主教ピョートルも、モスクワとトヴェリの抗争において前者を支持し、やがて府主教座をウラジーミルからモスクワに移す。

こうして、どことなく徳川家康を連想させるような権謀術数で、イワン1世はモスクワの覇権を固めていったのである。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。