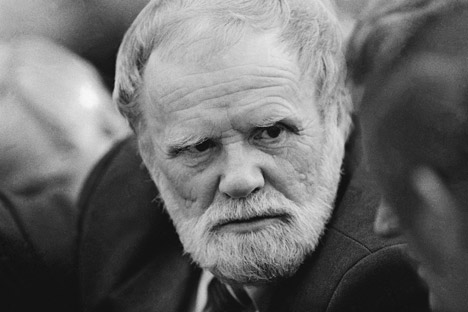

作家ワシーリー・ベローフ氏死去

ワシーリー・ベローフ氏=ロシア通信撮影

2007年、作家ワシーリー・ベローフ氏の75歳の誕生日を記念して、ロシア北西部のヴォログダ州チモニハ村にあるベローフ氏の家に向かう観光ルートが開設された。観光客らは、作家がきのこ狩りをした森や、魚釣りをした川に案内されるほか、ベローフ氏がよく招かれて行った家々や、自分の手で建てて仕上げた自身の家、ベローフ氏によって再建された教会を見学する。

帰りなんいざ

ワシーリー・ベローフ氏は1932年にチモニハ村で生まれ、1959年に文学大学に進むため、故郷を離れてモスクワに行った。すでに1961年に発表された『ベルジャイカ村』、1966年の中編『いつものことさ』によって、農村派作家の第一線に躍り出た。

名声はあっという間に訪れ、映画化、国家賞、勲章が続く。ソ連でベローフ氏の本は数百万部の売れ行きだった。しかしベローフ氏はモスクワに残らず、故郷の村に帰った。

故郷への必然的な帰還は、ベローフ氏の散文の主題のひとつになった。「それが魂さ。どんな誘いにあっても、どこに誘い出されても、やっぱり魂は家に入り込む」。

「農業集団化は大量虐殺」

ベローフ氏は1920年代の農業集団化を多く研究し、集団化がロシア国民のジェノサイド(大量虐殺)だと認めるよう要求した。彼の長編『前夜』、『六時課』、『大激変の年』 の大作は、農業集団化について書かれている。

しかし彼の最良の本は、ロシア農民の悲劇ではなく、農民生活の明るい日常を描いた書物だ。ロシア北部の伝統を、愛をこめて研究した『調和』であり、『ヴォログダのほら吹き話』の語り手クジマーの生き生きした田舎言葉だ。その土地でじかに聞いた言葉であるところに、この話の特別な価値がある。

日本からも巡礼

チモニハ村は、ベローフ氏よりも先に消えてしまった。ここ数年、そこに残っているのは、彼の木造家屋だけだった。農村の人々は、つぎつぎに都会に移り、誰も帰って来なかった。人生は小説ではないのだ。しかしベローフ氏は残り続け、氏のもとには、作家、ジャーナリスト、テレビ関係者らの巡礼の列がとぎれることはなかった。

巡礼者には日本のロシア文学者たちさえいた。作家の友人であるロシア文学者、安井亮平氏は、チモニハ村についての一連のエッセイの中で、敬愛をこめて作家を「ベローフさん」と呼んでいる。これらすべては、幾度となく地方行政当局に、チモニハ村を観光地にしてはと考えさせた。

農村とともに死す

おそらくチモニハ村は、いつかそうなるだろう。もっとも、客たちを歓待したベローフ氏のいないチモニハ村は、まったく別のチモニハ村になるだろうが。いずれにせよ、私たちは、本によってのみ彼を記憶するのではなく、村が消えたあとも農村派であり続けた、その自分のテキストへの誠実さによっても、彼を記憶し続けるだろう。

驚くべき話をテレビが伝えている。それは、ベローフ氏が再建した教会に、身内の村人たちが強盗に押し入ったためにベローフ氏が死去したかのような話だ。だがそこは、周囲数キロにわたってほとんど誰も住んでいないので、盗む人間などいるはずがなかった。ロシアの農村を救うという自分の計画を、ベローフ氏は一人で実行していたのだ。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。