国際宇宙ステーションの行方

写真提供:NASA

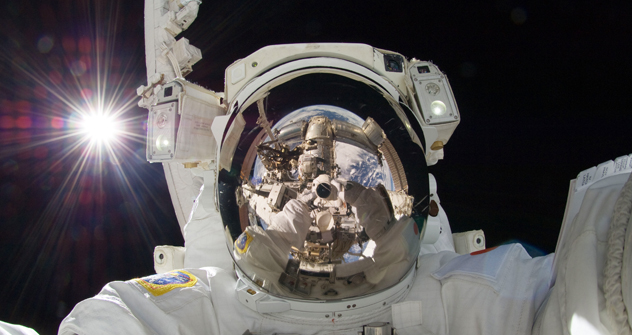

このステーションの最初のモジュールを宇宙に打ち上げた1998年以降、現在まで世界15ヶ国から200名以上がステーションに滞在した。

サリュート→ミール→ISS

「宇宙ステーション・プログラムはすでに40年になる」と話すのは、Y.A.ガガーリン宇宙飛行士訓練センターのセルゲイ・クリカリョフ所長だ。「最初の宇宙ステーション『サリュート』は1971年に打ち上げられ、それで得られた経験にもとづいて後継機の『ミール』がつくられた。このステーションがISSのモデルとなった」。

アメリカの宇宙飛行士、マイケル・バラット氏はこう考える。「『ミール』ステーションの飛行で、多くのことを学んだ。そこで得られた知識なしに、ISSをつくることは難しかっただろう。プロジェクトが始まった時、ロシア人もアメリカ人も、いかにして一緒に仕事をするか、どのように両国の機械が一緒に機能するか、またどうやって一緒に休息をとるかまですでにわかっていた」。

国際協力の証

同じくアメリカNASAの女性宇宙飛行士であるペギー・ウィットソン氏はこう考える。「地球的視野で他の惑星について調査する宇宙研究は、国際的であるべきだと思う。世界のためにひとつの大きな共同体として任務をこなしているが、もっとも困難な共同作業はまさにこのISSだ。これはわれわれがひとつになればより力強くなるということを如実に証明している」。

現在、日常レベルの些細な技術的困難と、ロシアの「プログレス」補給船の事故による大きなショックにかかわらず、この有人プログラムはスムーズに実施されている。

不透明な今後

今後ISSに誰が行くかという問題は、推測が難しい。ISSの未来はこの問題によって変わるのだ。現在の乗員グループをそのまま維持する可能性は低い。客観的なステーションの主であるロシア人とアメリカ人は、どちらもそれぞれの理由により、今後の作業には関心を抱いていないし、ロシアもアメリカも新たな有人プログラムを開発しつつある。ISSの代わりは何になるのだろうか。

低軌道は民間へ

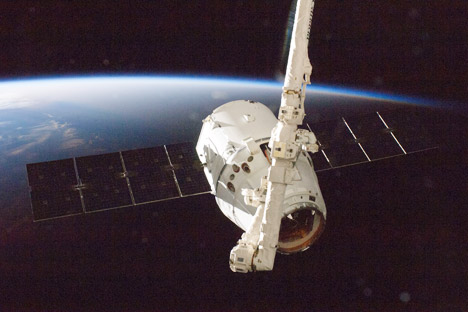

2011年7月5日に発表されたNASAの活動プログラムを鵜呑みにするならば、ステーションを含む低軌道関連のプロジェクトは、旅行者を宇宙に送ったり、研究したりする民間企業に移管される。民間の無人補給船ドラゴンは、すでにISSへのドッキングも無事行っている。節約された国家資金で、深宇宙調査プログラム、すなわち月と火星のプロジェクトを始めようとしているが、その際アメリカは、ISSプログラムでロシアとの協力関係を続けようという気になるだろうか。共同研究プログラムの規模はそれほど大きくない。

ではそれぞれの科学研究はどうだろうか。現在でも実績はあまり積まれていないし、今や新たな月・火星旅行への準備が始まっていて、アメリカはこの旅行を完全に”自分の問題”だと考えている。この状態でISSに人がいなくなることは、アメリカにとってそれほど危機的ではないのだ。

ロシアにとってISS喪失は痛手?過去の話?

ロシアにとってはその逆で、ISSは有人宇宙飛行発展の重要な一部となり続ける。ステーションを失うことは、誇張でなく、あらゆる分野の発展に決定的ダメージを与えるものだ。

一方で中央機械建造研究所のゲンナジー・ライクノフ所長は2011年5月、ロシアの科学にとってISSは過去の話で、未来の科学は月の利用だと述べた。

「ISSの可能性はすでに汲み尽くされつつあるため、より重みのある、意義深いものについて考える必要がある。衛星として、より多くの実験を行え、より偉大な可能性を与えてくれる、天然衛星である月の活用を検討している」。

ISSプログラムに参加しているロシアの主要な宇宙機関の代表が、ISSをすでに除外視していることになるわけだが、ISSの未来はどうなってしまうのだろうか。この疑問の答えはまだ出ていないようだ。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。