義勇軍がモスクワをポーランド軍から解放

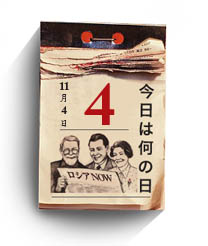

ミーニン(右)とポジャールスキーを描いた19世紀の絵画。

動乱時代はロシア語でスムータという。動乱というと、まだ聞こえはいいが、ロシア語の語感は、「しっちゃかめっちゃか」とでもいうほうが近く、事実もそのとおりだった。

動乱時代はロシア語でスムータという。動乱というと、まだ聞こえはいいが、ロシア語の語感は、「しっちゃかめっちゃか」とでもいうほうが近く、事実もそのとおりだった。

遠因は雷帝時代に

スムータの遠因は、16世紀後半のイワン雷帝の治世にさかのぼる。彼の中央集権化は、農奴制の強化と貴族の締め付けを柱としており、農民と貴族、双方の恨みを買っていた。

イワン雷帝の死後、その息子、フョードル一世が後を継いだが、子がなかったので、リューリク朝は断絶した。実権を握ったのは、フョードル一世の后の兄であるボリス・ゴドゥノフだ。

彼は、雷帝の政策を継承、推進したほか、スウェーデンと戦ってバルト海に進出するなど、いろいろ成果を挙げたが、「どこの馬の骨とも知れない」彼には、リューリク朝の後光はなく、足元は不安定だった。

偽ドミトリー登場とボリスの死

そこへ、雷帝の死亡した末子ドミトリーが、じつは生きていたという触れこみで、忽然とポーランドに現れ、ポーランド軍にかつがれて、4年10月に、ロシアに侵入する。ドミトリーは、帝位に野心を燃やすボリスに暗殺されたという噂が根強くあったから、偽ドミトリー軍は、ボリス政権に不満をもつロシアの貴族、農民をも引き付けて、モスクワに迫る勢いとなる。

こんな危機のさなかの5年4月に、当のボリスが死んだからたまらない。偽ドミトリー軍は、モスクワに入城し、7月に即位してしまう。

これが、以来延々とつづくスムータの幕開けだ。貴族がお決まりの内紛を起こし、貴族のある者はポーランド、スウェーデンなどの外国とむすびつき、農民は反乱を起こす。偽ドミトリーが殺されると、第2の偽ドミトリーが現れ、偽ドミトリー一世のお后と結婚し…というぐあい。ロシアは四分五裂となった。

民衆の義勇軍が解放

ようやく10~11年にかけて、モスクワ総主教ゲルモゲンなどの、外国勢力からの解放を訴える檄が飛びはじめ、状況が変わってくる。

11年秋、ヴォルガ沿岸のニジニ・ノヴゴロドで、商人クジマ・ミーニンが軍資金拠出を呼びかけ、ドミトリー・ポジャルスキー公を指揮官として、義勇軍が組織される。

義勇軍は、11月4日に、モスクワの戦いでポーランド軍を撃破し、クレムリンを占拠していたポーランド軍は降伏し、首都は解放された。翌1613年には、全国会議(ゼムスキー・ソボル)で、ロマノフ王朝の最初のツァーリであるミハイル・ロマノフを選んだ。

まだ、ポーランド、スウェーデンとの戦いはつづいており、国土は荒廃しきっていたが、ロシアはようやく、国家再建に向けて歩みだすことになる。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。