ロシア漁業の課題

ロシアの漁業、特に海洋漁業は国の経済と国民の雇用を確保する面で大きな役割を担ってきた。しかし、他の産業部門と同様、漁業も問題を抱えている。

その主たるものは規制法の整備がかなり遅れていることである。 例えば、現行の漁獲規則によれば、操業水域は遠洋漁業水域と沿岸漁業水域に区分され、漁獲量などで利益の異なる地域間のあつれきが生じた。

この問題は、極東の漁業水域において特に顕著である。沿海地方漁業企業連盟のバシコーフ副会長は「ロシア連邦の200海里ゾーン全域に単一の漁業水域のないことが効率的な漁獲の妨げとなっている。その結果、漁民たちはせっかくの枠を十分に生かしきれず損失をこうむっている」と語る。

現在、ロシア連邦漁業庁は単一の漁獲概念を作成するよう提案している。

上院農業食料政策自然利用委員会のベルホフスキー委員は「提案の主旨は、漁業に関するあらゆる官僚主義的な側面を省くというもの。漁獲および魚の加工は経済的観点から理に適ったものでなくてはならない。そうすることで企業は雇用も給与も納税も保障することができ、利益が得られるようになる」という。

そうした統合が実現される最初の地域となるのは極東と見られている。好ましい状況が見られるからだ。

例えば、千島(クリル)列島の水域は生物資源の採取量が増加している数少ない水域の一つだ。北千島と南千島は、今年7か月間の魚および海産物の採取量が昨年比35%と最も高大きい伸びを示した。その他の海域はおおむね減少傾向を示している。

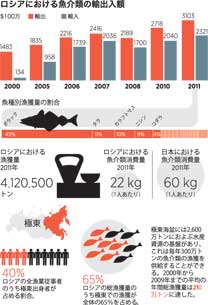

極東で獲れた魚の大部分は輸出される。今年1月から5月にかけて魚・海産物は独立国家共同体(CIS)およびそれ以外の11か国に輸出された。

輸出の大半は鮮魚や冷凍魚で65%を占めている。次に多いのは魚卵、肝臓、白子で16%。甲殻類は9%。

輸出額が最も大きいのは中国向けで1億3450万ドル(37%)、韓国は9320万ドル(26%)、日本は5750万ドル(16%)だ。

一方、ロシアの魚は、中央部の店頭に並ぶと1キロあたり日本円で650円ほどになり、庶民には高嶺の花。輸入物の方がかなり安い。

漁船の問題もある。現在、総数はわずか2835隻。しかも、その80%は耐用年限を超過している。

下院天然資源委員会のカーシン委員長は、打開の鍵は養殖にあるとみている。

ロシアの養殖による水産資源の生産高は年間わずか10万トン(総漁獲高の3%以下)で、中国の3200万トン、ノルウェーの60万トンに比べはるかに少ない。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。