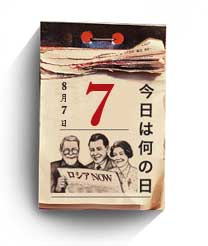

「青銅の騎士」除幕式

Lori/Legion Medi撮影

ペテルブルクのシンボル

1782年の今日、サンクトペテルブルクで、ピョートル大帝像の除幕式が行われた。通称の「青銅の騎士」は、詩人プーシキンの同名の長編叙事詩から来ている。この力動感に満ちた騎馬像は、大帝の巨大で矛盾をはらんだ人物像と重なり合い、サンクトペテルブルクのシンボルになって久しい。

大槻玄沢著 『環海異聞』所収のピョートル大帝騎馬像

蘭学者の大槻玄沢が文化4年(1807年)に編纂した『環海異聞』に、ピョートル大帝騎馬像が載っている。本書は仙台藩の船員津太夫らの漂流記だ。

津太夫らは 1794年(寛政6年)に暴風雨のためロシア領のアリューシャン列島に漂着し、イルクーツクを経て、1803年、ペテルブルクで皇帝アレクサンドル一世に謁見する。

皇帝に帰国を許された津太夫らは、ロシア使節ニコライ・ レザノフと共にナジェージダ号で、バルト海の軍港クロンシュタットから西回りで世界周航の旅に出る―。

『環海異聞』は、こうして図らずも日本人初の世界一周者となった津太夫らが帰国するまでの顛末をまとめたものだ。

本書には漂流民からの聞き書きで、地図や衣服などのイラストが多数収録されており、ピョートル大帝騎馬像もその一つだ。

ディドローとヴォルテールが女帝に彫刻家を推薦

女帝エカテリーナ二世が、ピョートル大帝の記念像を創ろうと思い立ったのは、18世紀半ばにさかのぼる。大帝こそは、フィンランド湾の沼沢地に新首都を建設し、「ヨーロッパへの窓」を開いた人物だ。

女帝の命令で、フランスの彫刻家エティエンヌ・ファルコネが招かれた。ファルコネを女帝に推薦したのは、仏啓蒙思想家のディドローとヴォルテールで、啓蒙専制君主をもって任じる彼女は、彼らと文通していた。

疾駆する騎兵をスケッチ

騎馬像の完成までには長い歳月が必要だった。まず、石膏像の制作に12年を要した。

“モデル”になったのは、近衛連隊の士官で、一日何時間も馬で疾駆しては、後ろ足で立ち上がるのを繰り返した。

さらに難題となったのは、石探しだ。ファルコネの構想では、波の形をした自然石が台座になるはずであった。

9ヶ月かけて台座の自然石を運ぶ

適当な石は、1768年にフィンランド湾の6キロ内陸に入ったところで、農民セミョーン・ヴィシニャコフが発見したが、それを運んでくるのがまた一苦労だった。

この花崗岩の巨石は、9ヶ月かかって、台座をすえる場所まで運んだ。初めは、地上で400人が引っぱり、その後は、艀で運んだ。

鋳造は、大砲製造の名手エメリヤン・ハイロフが引き受けた。彼といっしょにファルコネは、適当な合金を選び、試験的な鋳造も行った。

女帝の治世20年にあわせて除幕式

最初の鋳造が行われたのは1775年のこと。ファルコネは1778年にロシアを去らねばならなかったので、後の仕事はユーリー・フェリテンに委ねられた。

ついに騎馬像は完成し、除幕式が女帝の治世20年にあわせて挙行されたが、ファルコネは運命のいたずらで出席することはできなかった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。