日露はわかりあえる:ロシアの常識は日本の非常識

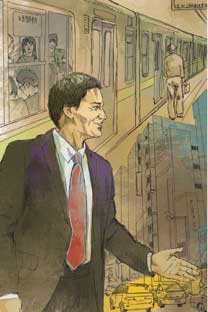

アレクサンドル・チブレビッチ氏 アレクサンドル・チブレビッチ氏メトロポール・グループ 東京事務所代表兼副社長 |

私は1990年代半ばにエンジニアとして日本の会社に就職した。いよいよ初出勤。朝7時半。JR秋葉原駅で別の線に乗り換える。ロシアの習慣では、前に立っている人を無言で押しのけるのは失礼で、「次で降りますか?」と尋ねなければならない。で、前にいた若い女性に声をかけたところ、周りの人が私を怪訝そうに見た。きっと、私が彼女に何やら関心を抱いていると勘ぐったのだろう。

間合いの違い

日本の「常識」と「非常識」は、ロシアのそれらと一致しないことがよくある。

日本人がお辞儀をする際、ロシア人より2、3倍大きく間合いをとる。その距離は刀2本分よりやや長い。日本人は子供の頃からその距離を自然にわきまえている。

私たちロシア人は、握手するために、 45 度の角度に下ろした腕2本分くらいの間隔でとまる。

もっと読む:

けれども、日本人と会う際にはどうなるだろう? ロシア人が日本人に腕を差し伸べる。日本人は、近づけば握手し易いのに、足が前に出ず、腕を伸ばしても届かないので、へっぴり腰になってようやく握手ができる。「こんなに腰を屈めるのは尊敬の証し」と勘違いする外国人もいよう。

反対に、日本人が釘づけにされたように立ったまま腕を差し出そうとしているのを察したロシア人が近づくと、日本人は距離の近さにおののいて、本能的にのけぞってしまう。「この人は私に鼻もひっかけないようだ」とむっとするロシア人も中にはいよう。かなしいかな、まさにこんな些細なことから誤解が生じてしまう。

=ナタリア・ミハイレンコ |

農夫と狩人

日本は太古より農耕の国。農民たちは田で列を成して歌を唄いながら稲を植えた。天災にも力を合わせて対処した。これが民族のゲノムの形成に作用した。日本人の、チームで計画を立て、段取りを決めて仕事を効率よく片付けていく能力には瞠目させられる。

一方、ロシアでは狩猟採集社会が優勢だった。狩りはふつう単独で行われた。そのため、ロシア人の遺伝子型には「頼れるのは自分だけ」という意識が刷り込まれている。そして、出たとこ勝負の成り行き任せだ。確かに、どの木の枝に鳥がとまり、どうやったらそれを捕まえられるかなど、予め見通すことはできない。

メトロポールJAPAN

私は、 20 年以上のお付き合いになる極真空手の達人盧山初雄氏のところで、「メトロポール」グループの社長ミハイル・スリペンチューク氏と会った。私は音を立ててラーメンが食べられるようになるまでに一年かかったのに、氏はほとんど最初からそれができた。

氏はメトロポール社の事務所を日本に開設する意向を明かし、私にその代表にならないかと持ちかけた。「日本にはテクノロジーはあるが資源はない。ロシアには資源はあるがテクノロジーはない。両国は補完し合える。君は日本の会社で働いていて日本の現実に精通している。一緒に両国の懸け橋になる気はないか?」。

2004年4月、東京に従業員1名の、ロシア大手企業の最初の事務所が、お目見えした。

昨年末、社長は、下院(国家会議)議員そして対日議員グループの第一副代表となった。両国間の歩み寄りのプロセスが加速されることを期待している。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。