ソ連にチョコレートはあったのか?

今日ロシア人が好むチョコレートの多くはソ連時代、あるいはそれ以前に作られたものである。「アリョンカ」、「ヴドフノヴェーニエ(インスピレーション)」、「ストラトスフィア」、「クラスナヤ・シャーポチカ(赤ずきんちゃん)」、「ミーシカ・ナ・セーヴェレ(北極熊)」。これらや他の多くのチョコレートはソ連生まれのロシア人に郷愁の思いを呼び起こす。なぜソ連の子供時代のチョコレートの方が今のものよりもおいしく感じるのだろうか?

どのようにソ連にチョコレートが現れたのか

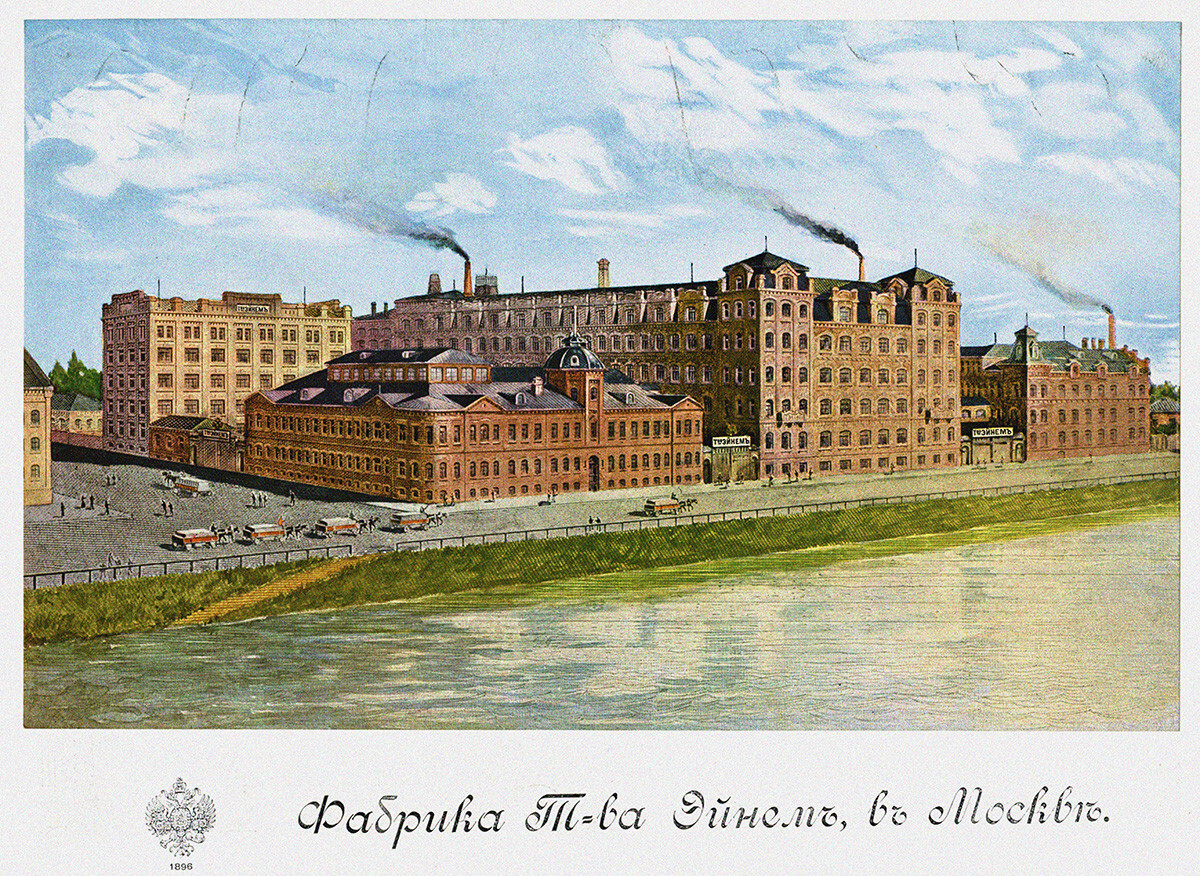

モスクワの「エイネム工場」

モスクワの「エイネム工場」

チョコレートは18世紀にヨーロッパからロシアに伝わり、すぐに人気が出た。

20世紀初頭までに、ロシアにはすでに何百ものチョコレート工場があった。最も有名なのは「アブリコソフと子息の協同組合」、「エイネム工場」、「S. シウ&Co.社」だった。(ロシアのチョコレートの歴史についての詳細はこちら)

しかし、チョコレートは非常に高価でほとんどの人にとって手の届かないものだった。

「アブリコソフと子息の協同組合」のお菓子の包装紙

「アブリコソフと子息の協同組合」のお菓子の包装紙

1917年のボリシェヴィキ革命と内戦 (1918-1923年) の後、チョコレート製造業者は国有化され、新しい名前が付けられ、今日でもその名前で知られている。いくつか例を挙げると「ババエフスキー」、「クラスヌイ・オクチャブリ」、「ボリシェヴィキ」、「ロットフロント」など。

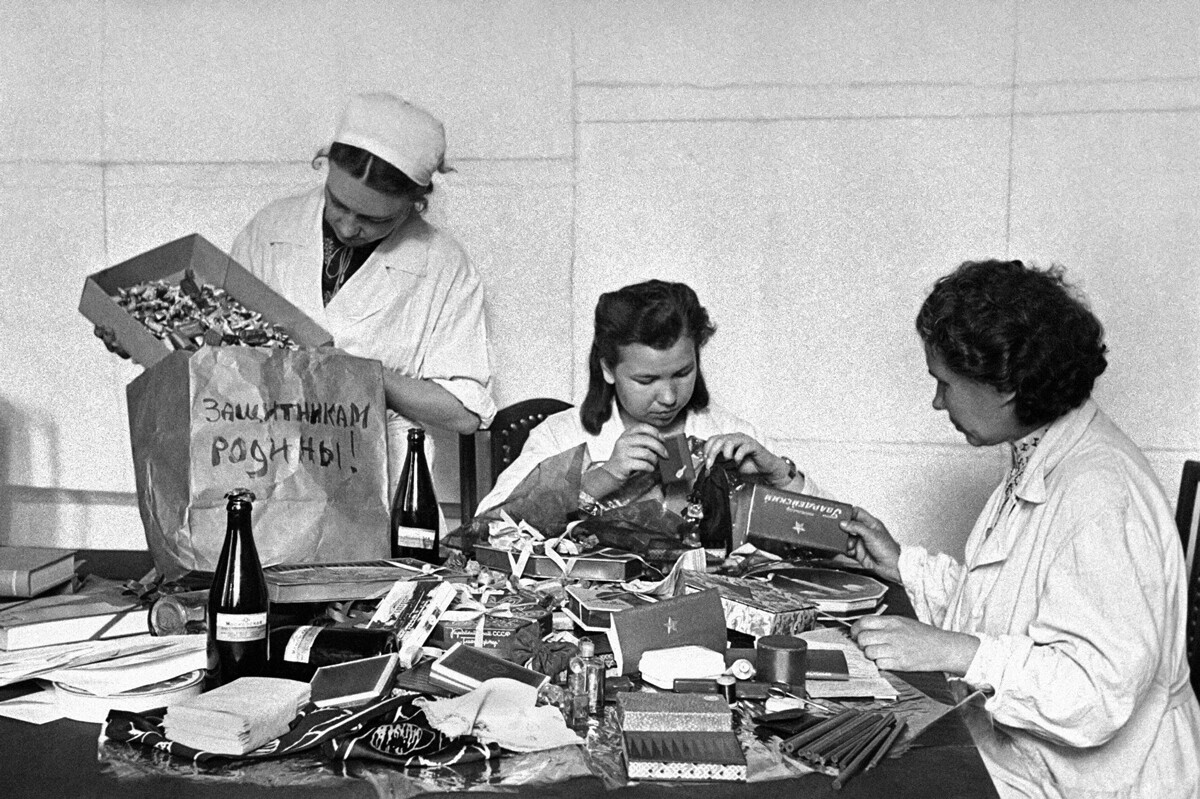

第二次世界大戦中、前線近くにあった製菓工場は後方のペンザ、ノボシビルスク、サマラ(当時はクイビシェフ)、その他国内の多くの都市や地域に避難させられた。そしてチョコレートバーは他の製品とともに前線の兵士に送られた。

赤軍兵士への贈り物を用意するクラスヌイ・オクチャブリ製菓工場の労働者たち。1941年、モスクワ

赤軍兵士への贈り物を用意するクラスヌイ・オクチャブリ製菓工場の労働者たち。1941年、モスクワ

チョコレート産業は戦後本格的に繁栄し始めた。ソ連における生産は年々増加した。 1913年、ロシア帝国のカカオ豆の輸入量は5000トン強(国民一人当たり約30グラムに相当)、1938年には約15000トン(国民一人当たり約90グラム)、1987年には14万8000トン(一人当たり500グラム以上)に達した。

ソ連のチョコレートは最終的には海外に輸出されるようになった。1970年代と1980年代にこの数字は約4600トンのチョコレート菓子に相当する。

ソ連時代のチョコレートはどうしてそんなにおいしかったのか?

モスクワの菓子店、1960年

モスクワの菓子店、1960年

ソ連で育った人はあのチョコレートの味を覚えているだろう。品薄な商品が多かったがチョコレートはいつでも手に入ったし、比較的安かった。もちろん大晦日や3月8日(国際女性デー)などの祝日の前には、最も人気のあるチョコレートのセットが棚から一掃された。

それ以外の時期はほぼすべての食料品店で天然原料のみを使用し、国の規格(GOST)に従って製造された地元のチョコレートが販売されていた。工場間の競争はなく、すべてが国のガイドラインに従って生産されていた。確かに業界の賞や表彰はあったが、商品の構造や重量でごまかす必要はなかった。モスクワでもハバロフスクでもチョコレートは同じだった。

クラスヌイ・オクチャブリ製菓工場、1978年

クラスヌイ・オクチャブリ製菓工場、1978年

パーム油は1961年に実験的にソ連に初めて輸入された。しかし、食品業界で体系的に使用され始めたのは1970年代後半から1980年代初頭になってからだ。しかも、その量もGOSTによって規制されていた。

同時にカカオ豆は高品質だった。これらはアフリカ諸国から輸入され、その見返りとしてソ連が工場や水力構造物をそれらの国々に建設した。

「ロットフロント」製のチョコレート

「ロットフロント」製のチョコレート

お気に入りのソ連のチョコレートの今

おそらくソ連では「アリョンカ」チョコレートの味を知らない人はいなかっただろう。ご存知のとおり、包装紙にスカーフを巻いた女の子が描かれているものだ。ソ連初のミルクチョコレートは1965年に発売され、その繊細な味と手頃な価格で全土で愛された。

パッケージにボリショイ劇場が描かれた「ヴドフノヴェーニエ(インスピレーション)」チョコレートは1967年に登場した。これは各ピースがホイルで個包装された、この国初のチョコレートスティックだった。

「クラスヌイ・オクチャブリ」製のお菓子

「クラスヌイ・オクチャブリ」製のお菓子

最も人気があり、需要があったのは「ミーシカ・ナ・セーヴェレ(北極熊)」チョコレート(1939年レニングラード[現サンクトペテルブルク]で製造開始)、クルミのプラリネ入りのウエハースがチョコレートコーティングされた「クラスナヤ・シャーポチカ(赤ずきんちゃん)」(1955年より「クラスヌイ・オクチャブリ」工場にて製造開始)、「ストラトスフィア」、「スフレ」(1936年より製造開始)。

1970年代には、「ガリバー」と呼ばれる、普通のチョコレートバー数本ほどの大きさの大きなチョコレートバーが店頭に現れた。これもウエハースが入ったものであった。基本的に親はお祝い事の際に子供たちにそのようなチョコレートを与えていた。

「ミーシカ・コソラープィ(ぶきっちょの熊)」、1981年

「ミーシカ・コソラープィ(ぶきっちょの熊)」、1981年

さらにソ連では革命前のチョコレートも生産されていた。最も有名なものは「ミーシカ・コソラープィ(ぶきっちょの熊)」、「シトロン」、「ヌーカー・オトニミー(さあ、奪ってみろ)」だった。これらは今でもロシアのどの店でも見つけることができる。