ソ連時代、人々はなぜレストランで外食をしなかったのか?

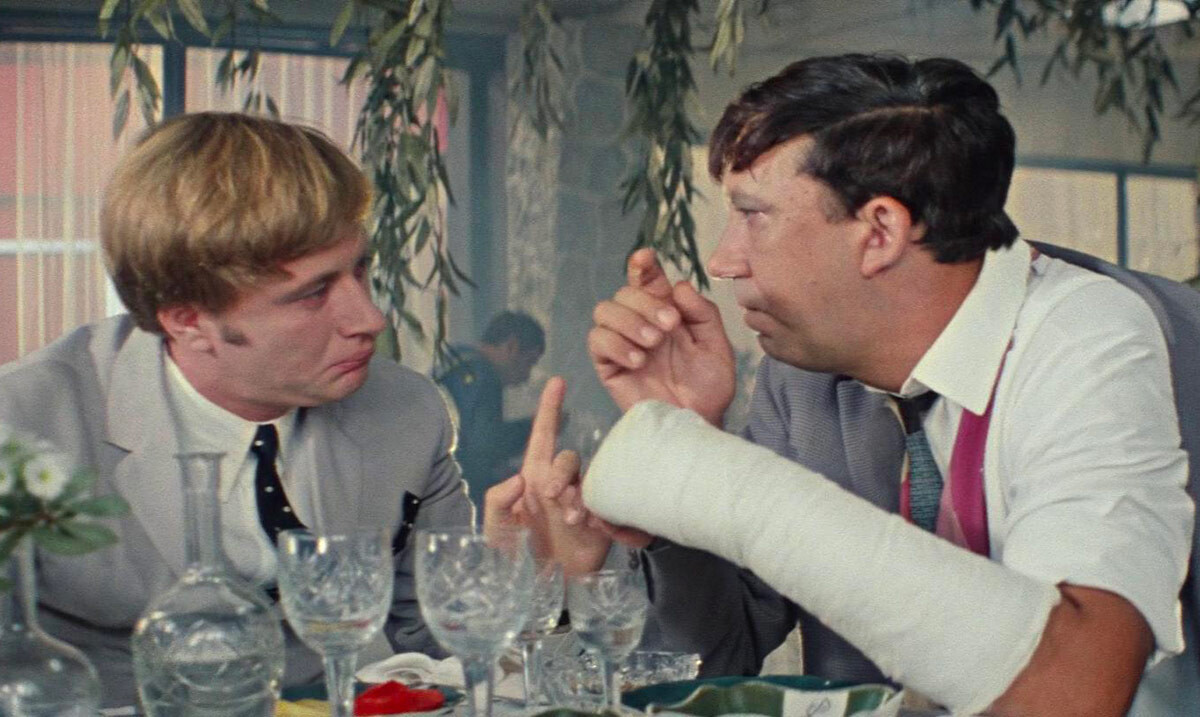

レストラン「シダレヤナギ」。密輸者たちは狡猾さで規律正しいソ連の市民、セミョーン・ゴルブンコフをその店に招き入れた。彼らの目的は、セミョーンに酒を飲ませ、誘惑者の手に委ね、その女性に睡眠薬の入ったワイングラスを与えさせることであった。そして彼の手のギプスの中に隠されたダイアモンドを盗もうとしていた。

これはソ連のカルト映画「ダイアモンド・アーム」(1969)のワンシーンである。そしてこの1幕は、レストランに対する大部分のソ連市民の考え(そして公式的なプロパガンダ)を完全に反映したものである。つまりレストランというものは、退廃の巣窟であり、犯罪者たちが怪しいことをするためだけに集う場所だというものである。しかも、彼らはどうやって金を手に入れるのだろうか。もちろん不誠実な行いによってである!

そしてもっと後に制作された映画「令嬢ターニャ」(1989)では、レストランに行くのは外国人を捕まえては外貨を稼ぐ売春婦だけであるように描かれている。これもレストランに対する人々の同じようなイメージを反映したものである。つまり、レストランに行く人=悪党か売春婦という図式である。

レストランの食事は高価だった

実際、レストランで夕食を食べるためには、月収の4分の1、あるいは半分を消費しなければならなかった。たとえば1980年代初頭、レストランで食事をするのには25ルーブルほど必要であった。25ルーブルというのは、当時のモスクワの学生たちの1ヶ月の奨学金と同じ金額である。ちなみに当時の医師の平均月収は120ルーブルほどであった。

つまりレストランはエリート層、または裕福な人々のお楽しみだと言って間違いなかった。ごく普通のソ連の市民はそのような贅沢はできなかったのである。

モスクワに住むオリガさんは回想する。「のちにわたしの夫になった人物は、1980年代の半ばにレストランに招いてくれて、わたしを喜ばせました。彼は研究者で、大学院生で、ハカシアに出稼ぎに行き、そこから大金を持ち帰っていました。わたしたちは何度かカリーニン大通り(現在のノーヴィ・アルバート)のおしゃれなレストランで食事をしました」。

レストランのランチは、ディナーよりは遥かに安かった。ほとんどの場合それは予めセットしてあるメニューで、現在のビジネスランチのようなものであった。しかし、レストランでランチをする人というのはほとんどいなかった。

レストランでもっとも高かったものについてはこちらからどうぞ。

レストランにはなかなか行けない

当時はレストランの数そのものが少なかった。モスクワとレニングラードは少し多めであったが、タガンログ(ソ連時代の人口はおよそ30万人)のような地方都市にはわずかしかなかった。またモスクワに近い小さな町にはレストランなどまったくなかった。

そんなわけで、数少ないレストランに行くのは難しいことであった。しかも誰でも入れるわけではなかった。ただ中にちょっと入るだけでも、客を厳しく監視する支配人にお金を支払わなければならず、またいわばフェイスコントロールのようなものが行われた(入店させられないと思われた者は、満席ですと断られた)。

レストランというものは、簡素なものに慣れているソ連の市民にとっては豪華すぎると思われることが多かった。たとえば、モスクワのレストラン「プラハ」には巨大な水槽があり、「フルシチョフカ」に住む人々を驚愕させた。

夜になるといつでも音楽の生演奏が行われ、多くの人々がダンスをした。またレストランにはきれいな服装をしていくのが普通で、小汚い格好をしていたり、あまりにも簡素な格好をしている人々は中に入れてもらうこともできなかった。

しかし、入店できたラッキーな人はウェイターにチップを支払わなければならなかった。それは、良い席につかせてくれた、サービスが良かった、あるいはより新鮮な食事、より質のよいドリンクを持ってきてくれたといったことへのお礼である。映画「12の椅子」(1971)では、十分にお金を支払うことができない市民を無視し、嫌そうに注文をとり、しょっちゅう「それはできません」と繰り返す高慢なウェイターが滑稽に映し出されている。

レストランのウェイターというのは、幸運のチケットを引き当てた天上人とも言える人々であった。彼らは給料の他に多くのチップをもらい、またレストランの食事にありつくこともあった。通常、レストランでは、大規模なパーティの後に残った手つかずの食べ物を集めた。「2人の駅」(1982)にはそんなシーンが描かれている。ウェイトレスが知り合いの男性に食事をさせてあげようとすると、男性は疑い深そうに、「食べ残しかい?」と尋ねると、彼女は怒ったように、しかし誇りを持って「残り物よ」と言い直すのである。

ソ連にレストラン文化はなかった

「レストランに行った回数は数えるほどしかありません。何度か、誰かの結婚式で行きました。レストランに行こうなんて思ったこともありません。仕事が終われば家で食事をしました。休日は両親のところに行き、昼食を食べました。それから子供ができると、夜、子供を残してレストランに行くことなどできなくなりました」と回想するのはモスクワ郊外に住むエレーナさん。ちなみに16歳以下の子どもが夜にレストランに入ることは許されなかった。

誕生日、友達とのパーティ、お祝いのイベント、そして結婚式ですら、ソ連時代は家で祝われた。盛大なおもてなしの文化があり、手に入れやすい食材でサラダを作り、夏に用意しておく塩漬けを調達した。

田舎または小さな労働者の村で育ち、街に移り住んだ多くのソ連の市民はあらゆるものを節約し、家族を食べさせ、洋服を買った。レストランに行くことというのは何か無駄なこと、あるいはどこか不道徳なことだと考えられていた。前述の「ダイアモンド・アーム」には、「普通の人はタクシーに乗ってパン屋には行かない」という表現があるが、レストランも同じような感覚のものであった。

レストランではなく、どこに行ったのか?

昼食は食堂で取ることができたが、食堂は昼間しか開いていなかった。作られた食事の中から選んで注文するスタイルのこの食堂は、全ての学校、研究所、工場、図書館にあった。お腹いっぱいの食事をするのには50コペイカ〜1ルーブルあれば十分であった(レストランで食事をすると25ルーブル!)。

このほか、小さなカフェ、テーブルの置かれたケーキ店、ビアバー、カウンターのあるショットバーなどがあった。ソ連後期には、カクテルバーも登場し、そんな中にはディスコが併設されているところもあった。また劇場やビリヤード場には、ビュッフェもあった。そこではコニャック、ナッツ、オープンサンド、デザートなどを注文することができた。

ではレストランで食事ができたのは誰か?

一般のソ連の人々はなにかとても重要な理由があるとき、レストランに行った。多かったのがそのために特別にお金を貯めるというものであった。一方で、かなりしょっちゅうレストランに行くことができた人もいた。それは、犯罪界の大物に加え、いわゆるエリート層―つまり役人、高位の軍人、教授、またはそうした人々の子供―いわゆる「黄金の若者」であった。

オリガさんは回想する。「教授がわたしたちを北京レストランに誘ってくれたのを覚えています。それはもう大事件でしたが、教授自身はよく行っていたようです」。学位を獲得したり、新たな称号を得たときにはご馳走するのが習わしだったのである。

モスクワ大学の教授であるマリヤさんは、「わたしの祖父は1950〜1960年代、エリート軍部隊に勤めていて、よくレストランに行っていました。給料も多く、同僚たちとレストランに行き、大盤振る舞いをしていたようです。ウェイターも皆、顔見知りで、彼らはレストランのお酒がなくなっても、祖父たちにアルコールを運んできて、食事の後にはタクシーまたは運転手の車で家に帰るのを手助けしていました」と語っている。

そしてもちろん外国人もレストランに行った。「わたしはレストランにはほとんど行ったことがありませんでしたが、数少ない経験の一つは、大学にやってきたハンガリーの学生たちを連れてブタペストレストランに行ったことです」とモスクワっ子のセルゲイは回想する。

ソ連時代にかなりよく稼いでいた作家、ジャーナリスト、有名な俳優たちも、ソ連時代、レストランで文化的な時間を過ごした。作家のセルゲイ・ドヴラートフは作品集「妥協」の中で、「わたしたちはあちこちの劇場とレストランに行った」と書いている。「つまり、創作上のインテリ層にとって至って正常な生活スタイルを送っていたということである」。