ソ連はいかにして海の最深部、マリアナ海溝を測量したか

マリアナ海溝は、太平洋西部のマリアナ諸島付近に位置する海溝である。その形は三日月型で、全長は2500km。現在知られている海洋の最も深い地点が、ここにあるチャンレンジャー海淵(名称は、海淵を発見したコルベット艦にちなむ)だ。

太平洋の平均深度は4kmだが、マリアナ海溝では深さが11km近くにまで達する。その底の水圧は1100気圧に達する。これは、水面上の通常の気圧の1100倍以上である。この場所を訪れた人間の数は、宇宙に飛んだ数より少ない。そして、月の裏側よりも研究が進んでいない、未知の場所である。しかし未踏であるがゆえに、マリアナ海溝は人類にとって、文字通り新たな“チャレンジ”となった。マリアナ海溝の深さとは、どのようなものなのか?その深さに生命は存在するのだろうか?

最深部発見に向けた競争

マリアナ海溝は1875年、イギリスの調査隊によって発見された。イギリスのコルベット艦「チャレンジャー号」は深海用測鉛を使って、水深8367メートルを記録した。採取された土は暗色の火山性のもので、水温は1℃を超えなかった。測鉛とともに下ろされた器具は、強い水圧のために全て破壊されるか、損傷していた。だがこの水深も、当時知られていた中で最も深いものではなかった。当時は世界中が「地球の最深部」の探索に乗り出し、既知の海溝を調べ回っていた。この前年、アメリカのタスカロラ号が東京の北東に水深8513メートルの地点を発見している。

次にマリアナ海溝の最深部発見に挑んだのは、アメリカのケーブル敷設船ネロ号である。1899年、マリアナ諸島最大の島・グアム島近海の海溝で9636メートルを測定した。しかし測鉛を使った測量は、傾斜や変形、ロープの伸長など様々な要因のため、誤差の可能性を考慮する必要があった。

30数年後、日本の「満州」、「膠州」、「淀」の船団が音響測深を使った探査で新たな深部を探り当てた。前述の記録より約200m深い水深9814メートルを記録したが、さらに深い箇所があると考えられた。

1951年、イギリスの測量船チャレンジャー号(前述のコルベット艦の名を受け継いでいる)が鋼索を使った探査で水深10830メートルを探り当て、新記録となった。地上で最も高い山、エベレスト(8849m)を超える水深は、想像を絶する深さである。太陽の光が届かないこの深淵に生物は一切いないと、学者たちは確信していた。この確信は、ソ連の探査が行われるまで続いていた。

マリアナ海溝を測量した船

1950年代末から60年代初頭にかけて、ソ連もまた海洋の最深部を探していた。大役を担ったのはソ連海洋調査のフラッグシップだった「ヴィーチャジ」号である。この船はドイツ生まれで、元は果物運搬船、排水量5.5トン。戦後賠償の一環としてソ連に渡り、調査船に改造された。その後、1949年から18年間にわたって太平洋、インド洋、大西洋を航海した。

1957~58年、ヴィーチャジはマリアナ海溝近辺の10か所の海淵を調査し、最も深い箇所を発見した。その水深は11022メートル。この記録は現在も更新されていない。これが、世界の海の最深部だとされている。

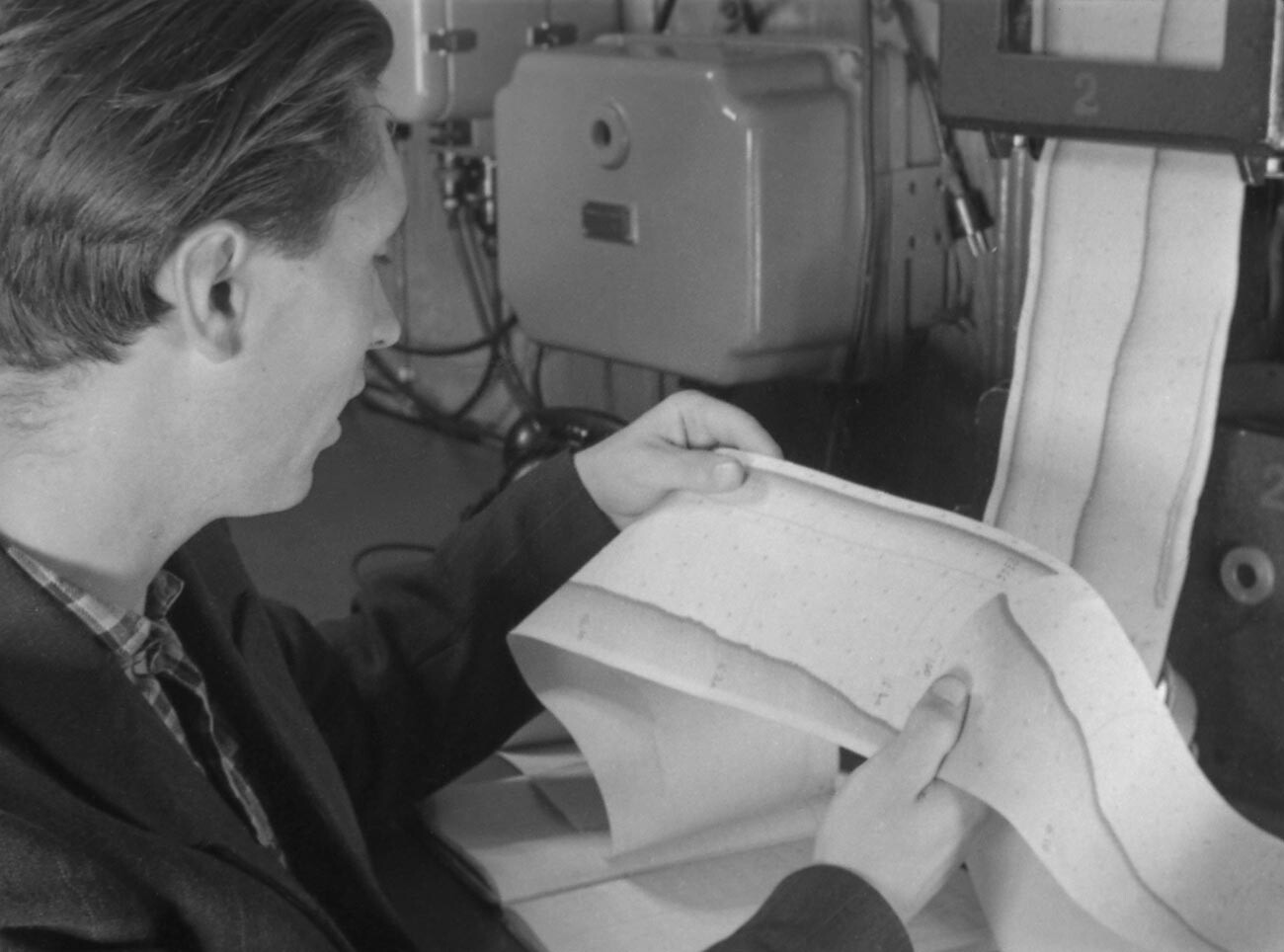

「音響測深機材が入っているラボは、身動きがとれないほどの人だかりだった。新発見の瞬間に立ち会いたいと、誰もが思っていたのだ」

1957年、ヴィーチャジの25回目の航海に参加していた乗組員の一人は、このように回想している。

「音響測深機が海溝の急斜面を描き出す。深度を表わす線は消えたり、再び現れたりしていた。全員が食い入るように画面を見つめている。この斜面の先はどうなっているのだろう?ようやく、平らなエリアになった。海溝の最深部である。「機関停止!」と指令が飛ぶ。するとヴィーチャジ号は波に揺られた。その船首の真下は、何キロメートルにもおよぶ深淵である。水理学者たちの作業が始まる。深海水温計の数値や様々な深度の塩分濃度により、音響測深機の数値に補正が加えられる。待っている間、時間はゆっくり過ぎていった。機材が船上に引き上げられてきた。あと少しだ。あれこそが、もっとも深い場所なのか…ようやく、全ての計算が完了した。ヴィーチャジによって明らかにされた、世界の海の最深部の新たな数値が出た。11022メートル!」

もっとも、あと何百メートルか深い場所を探し回るというのは、何年もの年月を費やして行われる、こうした調査の主題ではない。この航海で、ソ連の海洋学者たちは遥かに重要な発見をしている。

ソ連による発見

ソ連によるマリアナ海溝の調査まで、水深6千メートル以下における生命の存在という仮定は、どちらかといえばSFの世界であった。そのような環境に適応可能な生命が存在するとは、信じられないことだったのだ。

しかしヴィーチャジは、そうした確信を打ち破った。特殊な構造の装置で太平洋の深海底をさらい、その最深部に生息する微生物を発見したのである。少なくともこれで、あれほどの水圧下で生命は存在し得ないという従来の考えは覆された。

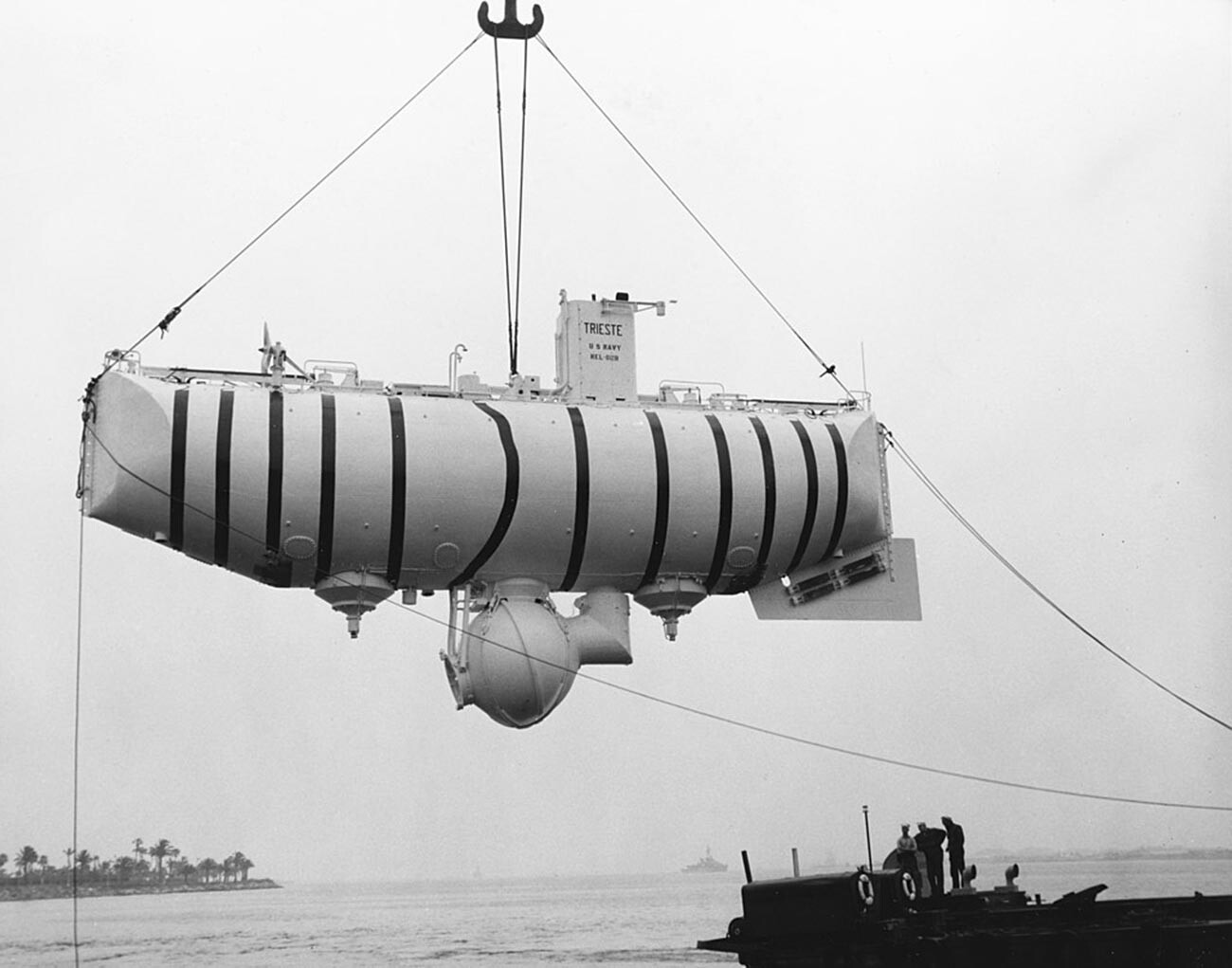

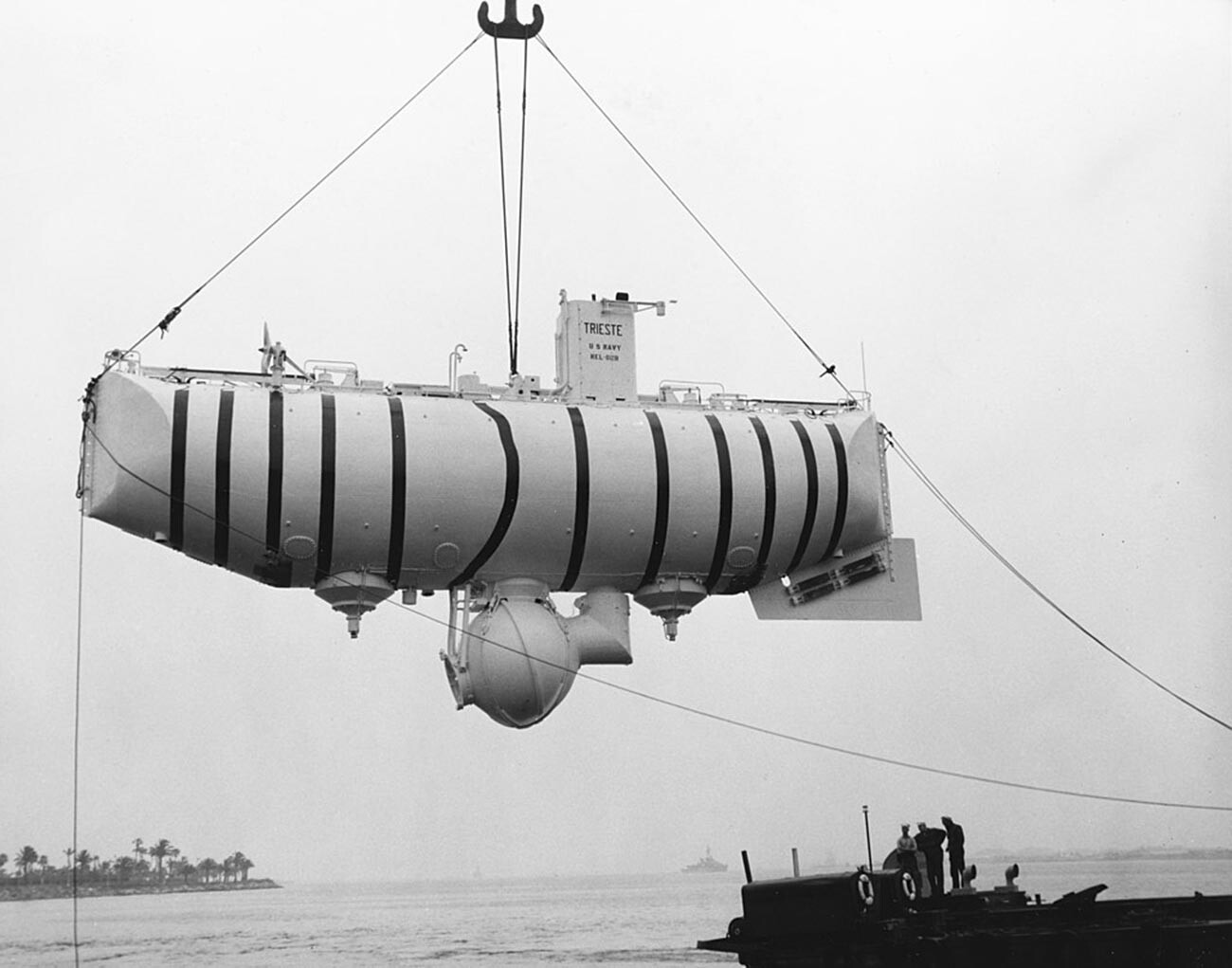

その後、1960年にスイス人ジャック・ピカールとアメリカ人ドン・ウォルシュの2人による探検で、最深部に生命が生息しているというソ連の主張が裏付けられた。それだけではない。1960年1月23日、バチスカーフ「トリエステ」号は約5時間かけて潜水を行い、彼らはマリアナ海溝の底、11km近い水深まで潜水した最初の人類となった。この想像も及ばぬ深海に彼らは12分間滞在し、体力維持のために板チョコを食べている間、エビと、カレイに似た魚が横切るのを舷窓から目撃した。

その後は?

海洋の「底の底」の最深部探索は、いずれ終焉するものと思われた。しかし、この競争は今も続いている。

ソ連による調査に続いて、1984年、日本の海洋学者たちはマリアナ海溝の底を調査。その結果、水深は10924メートルと、ソ連の計測結果より98メートル浅いと判断した。

2020年、ロシアの高等研究財団(FPI)のイーゴリ・デニーソフ副理事は、「ヴィーチャジ」の計測結果は不正確であった可能性に言及した。再度調査隊が送られ、新型の無人艇「ヴィーチャジ」を使って、10028メートルを計測した。

「これは思考材料となります。前回のヴィーチャジの数値が不正確であったか、あるいは海底が変化したか、です。解釈と考察が必要です」

と、デニーソフ氏は言う。

しかし学界においては、新たな最深地点について現状ではまだ懐疑的だ。

「海洋学的には、これは軽率です」

とは、ロシア科学アカデミー海洋学研究所のアンドレイ・ソコフ副所長の言である。

「1957年のソ連の調査では大量の撮影と、大がかりで困難な作業を実施しました。海底はいまだ、月の裏側よりも研究が進んでいないと言われるだけのことはあります(中略)無人艇(ヴィーチャジ無人艇)の潜水時に、そこまでの目標が立てられたとは到底思えません(中略)目的は、無人艇のテストでした。海底に変化などはありません。ただ潜水して計測しただけですよ…」