ニューロシア人とは何者か?今も存在するのか?

新時代の新人類

剃り上げた後頭部、暗赤色のスーツ、宝石入りの金の指輪、ベンツの「600モデル」。いずれも、典型的な「ニューロシア人」の象徴として、1990年代ロシアで暮らしていた人々にとってはお馴染みだ。

俳優のスタス・バレツキ―

俳優のスタス・バレツキ―

旧ソ連地域で使われた「ニューロシア人」という用語の初出は、有力紙コメルサントの1992年の記事だ。当初は、高学歴で将来有望な「時代を先取りする層」だと考えられた人々を指した。政治学者のゲオルギー・ボフトは、「この用語は、ほぼ偶然の産物と言って良いものです。最初は冗談のつもりでした」と語る。

なぜ、「ニュー」なロシア人なのか?そもそもソ連崩壊後、それまで計画経済(すなわち、私的所有権を持たず、ビジネスを禁止されていた状態)の中で生きて来た一般市民は突如として、殆ど何でもありの世界に放り込まれたのだった。そうした新しい体制にいち早く順応して富を成した人々が、「ニューロシア人」と呼ばれるようになったのである。

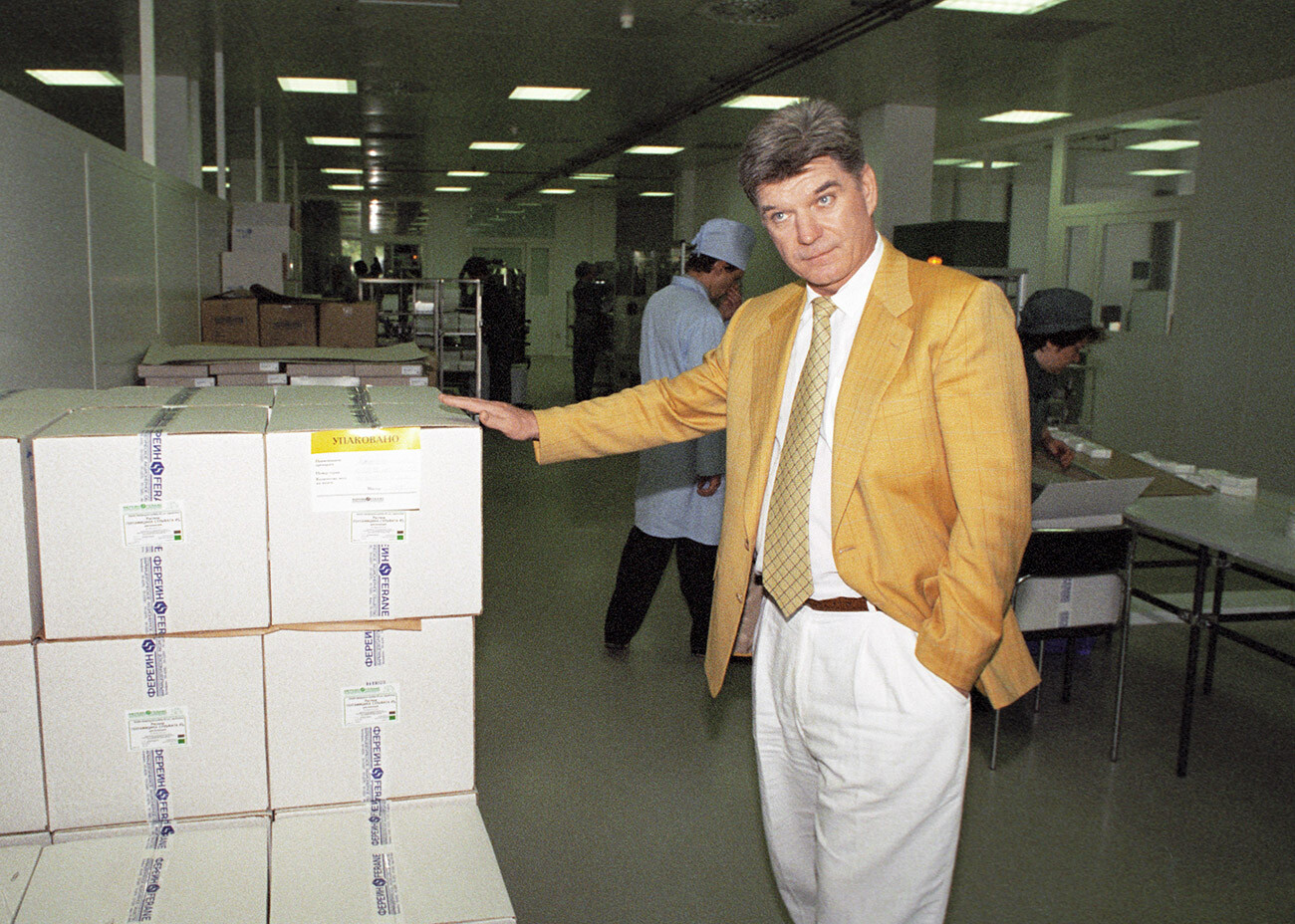

通常、そんな彼らが取り組んだ事業は販売だった。特に、品薄な外国製品、すなわち洋服や電化製品、化粧品など様々な物を扱った。他人より先に提携先を見つけ、商品をロシアに運び、国内で「パトロン」を得てライバルから身を守ることができた者たちは、成功者として富を得た。

ネガティブなイメージ

「ニューロシア人」は、定期的に外国に行くようになった階層の最初の1つでもあり、西側の潜在的パートナーたちとコンタクトするようになった。「『ニューロシア人』は歓迎され、彼らと契約をまとめようと前向きだった」と、ゲオルギー・ボフトは語る。

遅かれ早かれ中間層が形成されれば、ロシアも模範的資本主義社会になると、当時の西側では多くの人が信じていた。しかし1990年代の半ば以降になると、事態は想像以上に困難だと分かった。大きなビジネスを動かしていたのは、多くの場合、犯罪組織と繋がりのある者たちだったのである。

1990年代、他の多くの仲間と同様に学術畑からビジネスに転身し、「ニューロシア人」になったアンドレイ・チミンは語る。「彼らの成功は、あらゆる物から利益を得られる、それこそ、1990年代は市民の不幸からも利益を得られたことによる。だから民間の意識では、『ニューロシア人』は悪者だった」。

1990年代半ばあたりになると、「ニューロシア人」という語は「時代を先取りする層」ではなく、巨額の富と犯罪組織との繋がりを持っている人間を指すようになった。こうした繋がりは非合法ビジネス、特に麻薬や武器の売買との関連を意味することが多かった。

「ニューロシア人」の見分け方

「ニューロシア人」はそのファッションやアトリビュート、生き様から一種のサブカルチャーを思わせた。

特に有名な「ニューロシア人」のシンボルは、暗赤色ないし赤のスーツである。なぜそのような色だったのかは定かではないが、このファッションの出どころはセルゲイ・マヴロディではないかという説がある。マヴロディは、ロシア最大の金融詐欺を主導した人物だ。ある時、暗赤色のスーツでTVに出演したことで、トレンドを生んだとされている。

セルゲイ・マヴロディ

セルゲイ・マヴロディ

服飾史家のメーガン・ヴィルタネンは、シンボリズムもまた一因ではないかと考察している。濃紫色と暗赤色は権力と富を象徴し、「ニューロシア人」たちはこのシンボルを無意識に利用したというのだ。

「ニューロシア人」はまた、「豪華な生き様」を象徴する品も好んだ。金のアクセサリーと大きな腕時計(「コチョール(大鍋)」という俗語で呼ばれた)を愛用し、宝石付きのシグネットリングはほぼ全ての指にはめられていた。

金の装飾品はもちろん、高級ブランドの服とセットである(ただし、必ずしも本物とは限らなかった)。そして当然ながら、ベンツのSクラス(俗語で「メリン」)、BMW(俗語で「ブーメル」)、アウディなどの高級車を乗り回した。

「ニューロシア人」は消えた?

「ニューロシア人」は、突然消滅したわけではない。彼らは徐々に、別の何かに変化していった。一部は、暗赤色スーツ姿のありきたりなギャングから、徐々に社会的立場のある人間に「生まれ変わった」。あるいは、一部は勉学に精を出して、合法的なビジネスに転換していった。しかし、不慮の死を遂げた者も多い。マフィアの世界に足を踏み入れてしまった者にとって、当時としてはありふれた最期だった。

なお、そういった者たちは、死後もまた派手だった。ロシアの墓地ならどこでも、「ニューロシア人」の墓標は遠くからでもそれと分かる。巨大であったり、等身大の像であったり、個別の納骨堂であったりもする。

2000年代初め頃には「ニューロシア人」の威信もピークを過ぎ、彼らのイメージはカリカチュアライズされたものになった。暗赤色のスーツを着たビジネスマンは、皮肉たっぷりのアネクドート(小噺)に登場する戯画的な人物か、90年代ロシアを舞台にした映画のビジネスマン・キャラクターとしてのみ残った。

犯罪ブラックコメディ『ジュムルキ』(2005)の1シーン

犯罪ブラックコメディ『ジュムルキ』(2005)の1シーン