「プガチョフの乱」がいかにロシア最恐の農民反乱に発展したか

「どうかロシアに反乱が起らぬように――それは無分別かつ無慈悲なものとなるから」。

大詩人アレクサンドル・プーシキンの中編小説『大尉の娘』の主人公は、いみじくもこう言った。この小説は、エメリヤン・プガチョフの反乱を背景に描かれている。

ロシアの歴史の中で農民の蜂起や反乱は数多くあったが、プガチョフの乱ほど大規模で、支配層を震撼させたものはなかった。

「奇跡的に助かったツァーリ」

ドン・コサックのエメリヤン・プガチョフは、30歳になるまでは、皇帝の政府と祖国に忠実に仕え、プロイセンおよびオスマン帝国との戦争(七年戦争と第1次露土戦争)にも参加している。しかし、1771年に彼は軍隊を脱走し、間もなくウラル南部のヤイク・コサックに加わった。

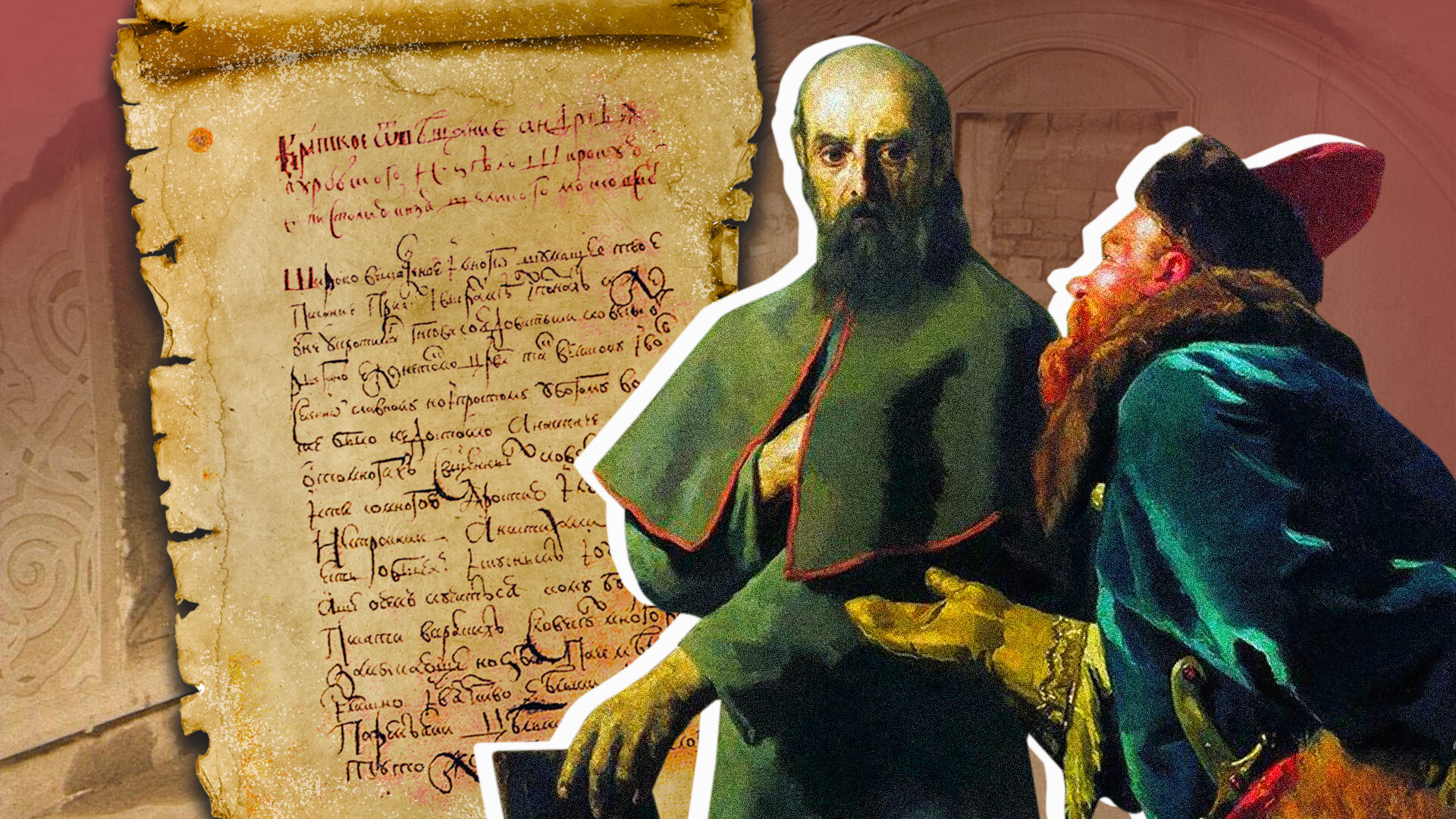

エメリヤン・プガチョフ

エメリヤン・プガチョフ

冒険に心に富んだこの逃亡者は、奇想天外なアイデアを思いつく――すなわち、皇帝ピョートル3世になりすますことだ。この君主は、1762年の宮殿クーデター中に謎の死を遂げ、妻のエカチェリーナ2世が権力を掌握していた。

ピョートルの死の状況は、ロシア社会で多くの憶測と陰謀論を呼び起こしていた。ツァーリ生存説さえ現われたが、それは、エカチェリーナが帝位を簒奪したことを意味する。こうした状況に乗じようとプガチョフは決意した。

彼は好機をつかんだ。農民の間では、農奴制の強化への不満が高まっており、ヤイク・コサックは、当局によりかつての自由が奪われたことに憤慨していた。そのため、プガチョフがやって来る少し前には、ツァーリ軍と公然たる武力衝突さえ起こした。

強靭で浅黒いエメリヤンは、優雅な君主にはとても見えなかったが、庶民は、まさに彼のような君主を欲していた。不満を抱く人々は、正義を回復する戦いにおいて自分たちを率いてくれる、正統な指導者を必要としていた。

血の狂宴

だが実際のところ、「正義のための戦い」はすぐに流血の恐怖に変わった。反乱軍は、各地を略奪し、貴族、官吏、そして女帝に忠実であろうとする者すべてを容赦なく殺害した。生きたまま皮を剥がれた者もいた。

数年間にわたり、プガチョフの反乱は、ウラル、ヴォルガ沿岸、バシキールの広大な領域を恐怖に陥れた。反乱軍は、多数の小さな要塞や町を略奪し、政府軍を何度か敗北させた。政権側の状況は、精鋭部隊が対トルコ戦に振り向けられてため、一層困難になった。

反乱軍は、カザンへの侵入にも成功したが、大都市のオレンブルクとツァーリツィン(現ヴォルゴグラード)は、「ピョートル・フョードロヴィチ陛下」には手強すぎた。僭称者のもとには絶えず志願兵がやって来たが、雑多な烏合の衆から精鋭軍を編成することはついにできなかった。

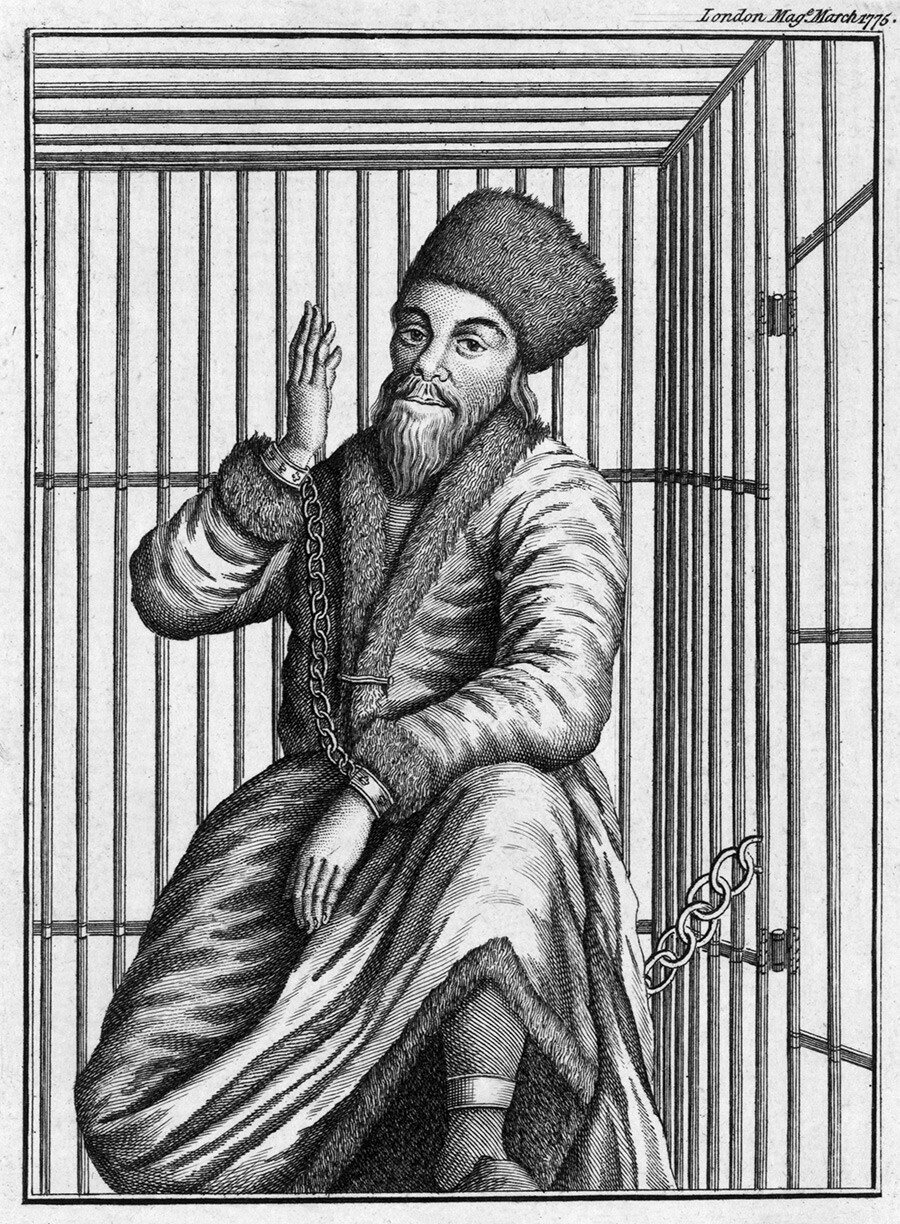

1774年9月、プガチョフは敗北し、仲間たちによって皇帝軍に引き渡された。

忘却

「ツァーリ」は、数十人の側近とともにモスクワに連行され、裁判にかけられた。1775年1月21日、彼は、斬首のうえ、四つ裂きにされた。

しかし、すべての抵抗勢力を鎮圧するには、さらに数か月を要した。何千人もの叛徒が、かつてプガチョフとその仲間が行ったのに劣らぬ残虐さで処刑された。

エカチェリーナ2世は直ちに、反乱の記憶を抹殺するよう命じた。ヤイク川はウラル川に、ヤイク・コサック軍はウラル・コサック軍に、プガチョフの故郷ジモヴェイスカヤ村はポチョムキンスカヤへと、それぞれ改名された。「ツァーリ」の親族さえ、姓をプガチョフからスイチョーフに変えた。

しかし、当局は、この社会的混乱から結論を導き出し、農民の生活条件を改善しようと努めた。それとともに、僭称者に大挙して加わったコサック、バシキール人、タタール人、カルムイク人に対する政策は、より慎重に、また熟慮して行われるようになった。