ロシア人男性の髪型:古代から19世紀まで

ピョートル大帝以前のロシアでの髪型

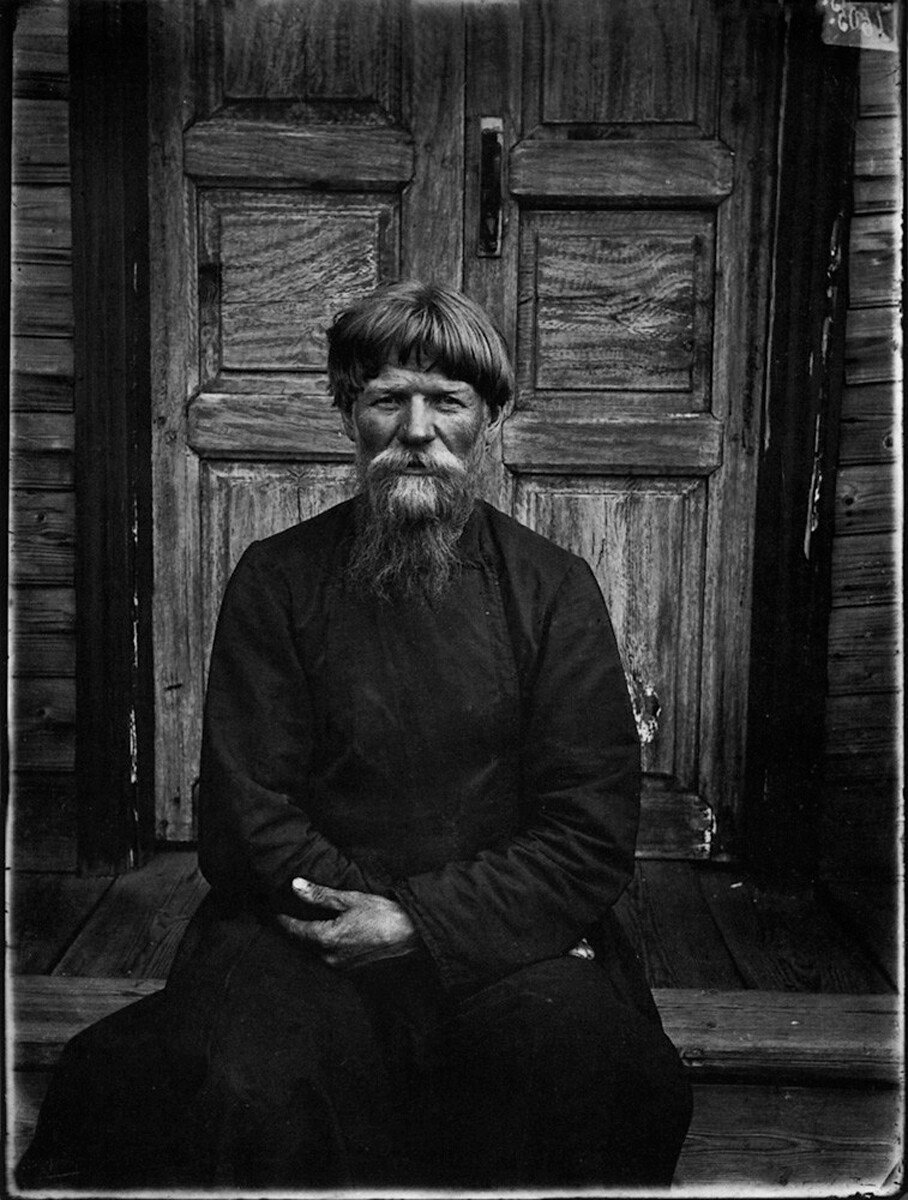

「壺の下」の髪型

「壺の下」の髪型

男の髪が伸び放題でボサボサなら、酔漢か魔術師のしるしだ。ちゃんと散髪しなかったのは、コミュニティから追放された者やアウトサイダーだけだった。また、自分の仕える公(後にはツァーリ)の寵を失った人も、髪を切ったり洗ったりするのをやめた(ひげを梳くこともやめた)。自分の絶望と悔い改めの程を示すためだ。

古代ロシアの男性は、うなじを覆う、長めの髪をしていた。その後、「壺の下」とも呼ばれる「円形」の髪型が広がった。頭に壺を被せ、その端の下から出ている髪を切り落とした。

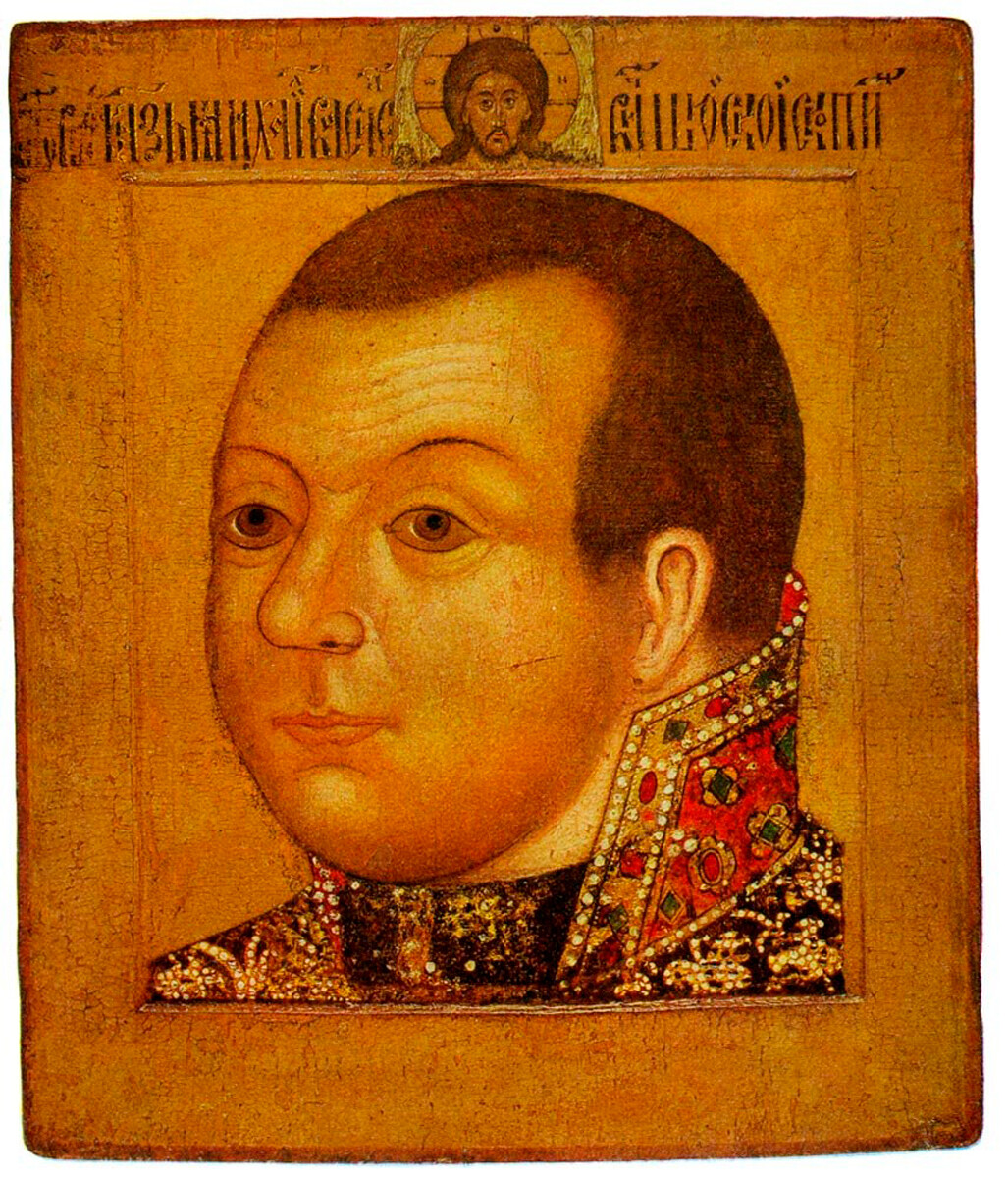

軍事指揮官ミハイル・スコピン=シュイスキー、1610年

軍事指揮官ミハイル・スコピン=シュイスキー、1610年

16世紀、イワン雷帝(4世)の治世、軍務に就いていたタタールの王子たちから、坊主頭にする習慣が入り、広まった。これは長期の軍役では、衛生上の観点から必要だった。しかし、この習俗が広まったのは貴族の間だけだ。民衆は、この髪型の者を「異教徒」、つまり敵とみなした。頭は2週間に1回剃った。

17世紀初めには「かすがい」(おかっぱ)の髪型が現れた。帝政時代にいたっても、この髪型は、主に古儀式派(分離派)出身の商人の間で残っていた。前髪はカットされ、側面は長く残され、後ろはほぼ肩まであった。一部の古儀式派信者にとっては、コミュニティへの帰属のしるしとして、この髪型が今でも義務付けられている。

かつら、トゥペイ、コシェリョーク

ピョートル大帝(1世)がロシアの習俗を改革したとき、髪型も変える必要があった――当時、ヨーロッパではかつらをかぶっていた。しかしここでは、ピョートル自身が「助け船」を出した格好となった。彼はセミロングの髪型で、かつらは好まなかったからだ。そこで、ロシアの貴族と軍人の大半も、同じような髪形にした。彼らは、髪を伸ばし、必要に応じて白い髪粉(*小麦粉や米の粉などを混ぜ合わせたもの)で髪を覆い、こめかみのところをカールさせた。

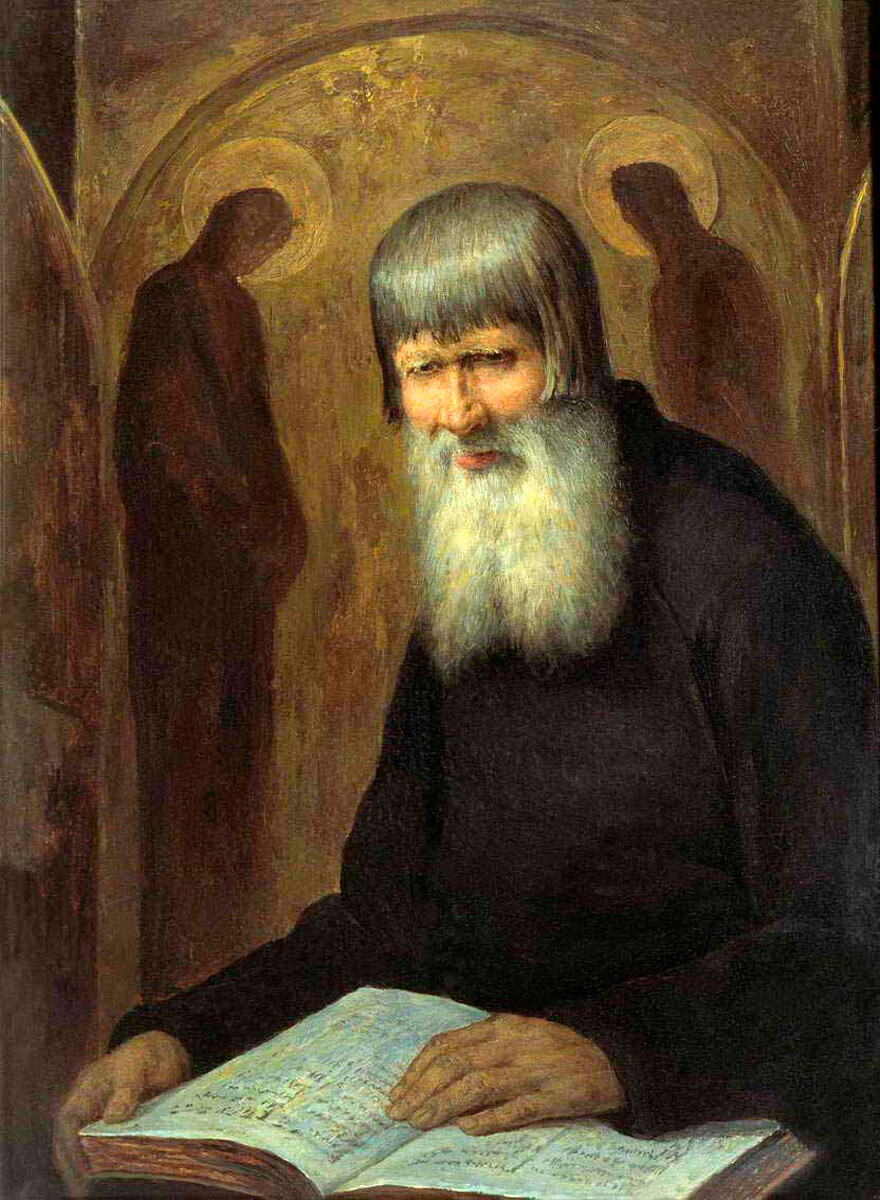

ミハイル・ロモノーソフ

ミハイル・ロモノーソフ

たとえば、大学者ミハイル・ロモノーソフは、自前の髪で、またはかつらで「鳩の羽」の髪型をしていた。縮れた巻き毛は、男性の間でとても流行っていた。髪をカールさせるために既に18世紀からカールペーパー(毛巻き紙)が使われ始めた。これは、髪を巻きつけてカールさせた布片または紙片だ。巻き毛をしっかりカールさせるために、糖分を含んだ水、ビール、ときには特別なポマードを用いた。

しかし、多くの男性、とくに官吏や廷臣はかつらをかぶり続けた。歴史家ヴェーラ・ボコワによると、18世紀の役人は、「お勤め用」のかつらをかぶるのに便利だったので、頭を丸刈りにした。朝起きると洗顔し、かつらを禿げ頭にかぶり、一日中それをつけていた。かつらには特別な注意が必要で、クリーニング、洗濯し、色を付け直したり、編み直したりしなければならなかった。

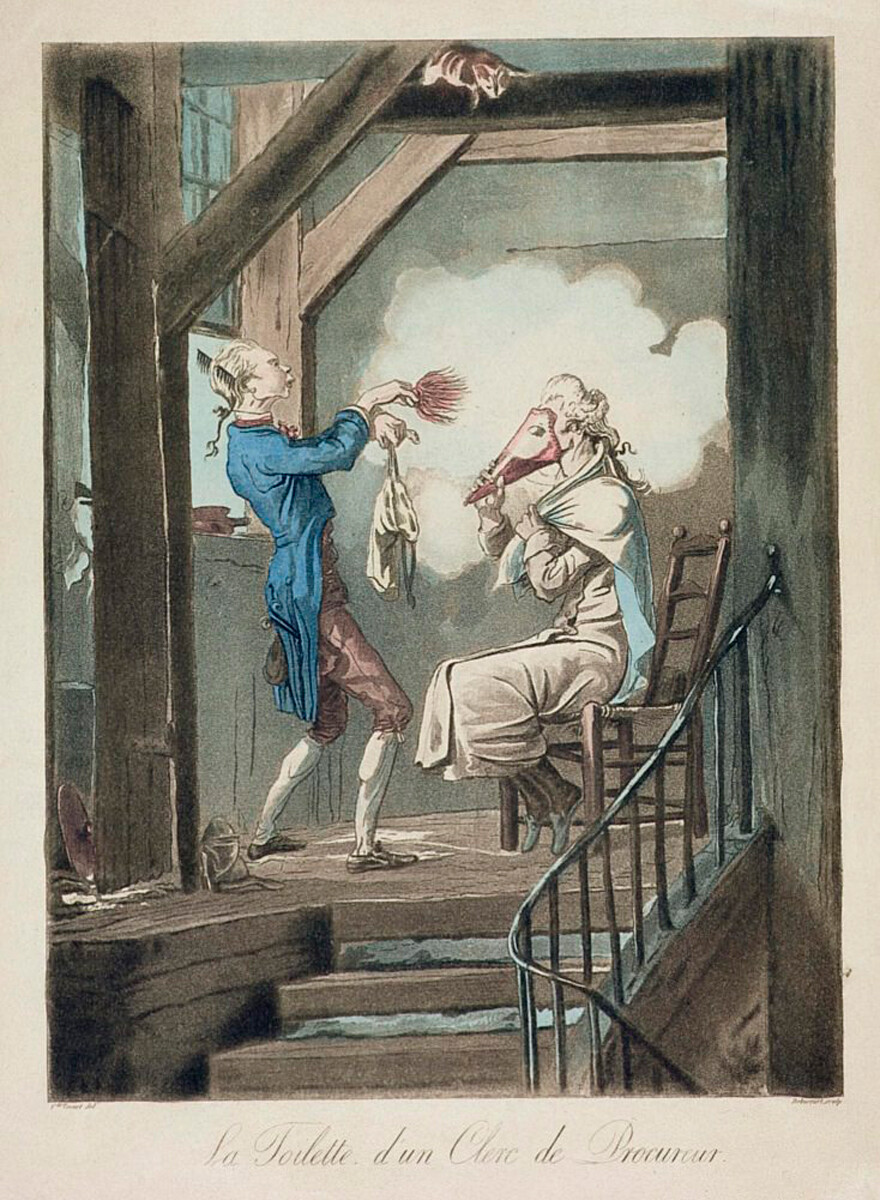

かつらには頻繁に髪粉をふりかける必要があった。主人はこれを使用人に教え込むことができた。かつらに髪粉をかけるのは、貴族の男性のお化粧の最後の仕上げであり、彼がすでに上着を着た後でなされた。

その際に、衣服は「プーデルマンテル」(髪粉から守るマント)で覆われ、顔は革かコーン紙で隠したうえ、家事用の部屋のいずれかで行われた。かつら1つにつき、1キログラム半の粉が必要だった。美容師か使用人がその「洒落者」に息を吹きかけると、粉が周りに飛び散った。

粉やポマードにまみれたかつらが上着の背を汚すのを防ぐために、かつらの底は「コシェリョーク」の中に入れられていた。これは、粉をかけたかつらや髪のカールや尾に結ばれていた、布製の袋だ。

エカチェリーナ2世の即位とともに、「トゥペイ」が流行した。これは、前髪を高く盛り上げ、オールバックにした髪型だ。このスタイルでは、髪は1本あるいは複数に編まれている。

なぜ髪の中に針金が?

民間人の髪型と並行して、ロシア軍の正式のそれも発展した。それは非常に複雑なものだった。もっとも、 行進、演習、実戦に際しては、誰も髪のセットなど気にしなかった。しかし、閲兵、パレード、歩哨、警備などの場合は、軍隊の然るべき髪型にする必要があった。

18世紀を描いた映画を見ると、兵士も将校も白いかつらをかぶっていたと、我々は思う。しかし、そうではない。髪は、水、クワス(黒パンでつくる清涼飲料水)で湿らせたり、ポマードを塗ったりして、その後で、頭に白墨の粉または小麦粉が振りかけられた。

名将アレクサンドル・スヴォーロフは、1764~1765年に『連隊規約』のなかで自ら髪型に関する規則を記している。

「頭頂部から、真ん中で三つ編みにして、リボンで結ぶ。トゥペイにはしない。連隊規約に記されているように、こめかみの髪は、すべての者が同じように、一つの長い巻き髪にする。しかし、氷柱みたいに見えぬよう、適切にくしけずり、冬季には耳を覆うように幅を広げる」

ピョートル3世、1761年

ピョートル3世、1761年

「観閲式などで大きな隊列を組んだり、教会・聖堂を警護したり、歩哨に立つとき、また、どの都市でも街路を歩くときには」、つまり軍隊が人目に触れ、眺められそうなすべての場合においては、上のような髪型にしなければならない。しかも、「リボン」、つまり人工の三つ編みは、針金で固定された!

「針金の入った三つ編みは、剣帯の下端の長さで、後頭部に、髪から指一本分上にしっかり固定し、上から下へ湾曲させる」

兵士の正式の髪型はこんなに複雑だった!髪型を然るべき形にするために、兵士は常に(!)次のものを持ち歩かなければならなかった。すなわち、「髪をくしけずる櫛、ポマードの塊、つまり新鮮なラードとワックスを混ぜ合わせたもの…そして袋に入れた100グラム強の髪粉とブラシ」。

1770 年代、グリゴリー・ポチョムキン公爵は、ロシア軍の改革に着手し、兵士を面倒な髪型から解放した。「髪をカールさせたり、髪粉をかけたり、編み込んだりするのが兵士の仕事か?彼らは侍従ではない。巻き髪は何のためか?髪粉、油、小麦粉、ヘアピン、三つ編みなどで面倒な思いをするよりも、髪を洗ってとかしたほうがよほど健康的であることに誰もが同意するはずだ。兵士の身じまいは、起き上がるや準備完了といったものであるべきだ!」。公爵はこう書いた。

それ以来、兵士たちは再び以前のように、「壺」の髪型に散髪し、かつらと巻き髪は主に儀式と警備の任務に就く衛兵にのみ残された。

悲しいかな、カツラと三つ編みの悪夢が、パーヴェル1世治下のロシア軍に戻ってきた。パーヴェルは、すべての将兵が自分にそっくり、ということは彼が崇拝するフリードリヒ2世(大王)のように見えてほしかった。

問題は、1796年当時、このスタイルはもはや絶望的に時代遅れであり、軍隊には理髪師がほとんどいなかったので(連隊あたり2人以下)、兵士たちは観閲式やパレードの前にはほぼ眠らず、お互いの髪に粉をかけたりポマードを塗ったりした。

しかし、パーヴェルの死により、このファッションは瞬時に過去のものとなった。新たな時代、ダンディズムの時代が到来した。

理髪師の大革命

フランス大革命は、ヨーロッパ中の髪型を変えた。大げさでゴテゴテしたものは、間もなく「革命前」のものになった。軽くて短くて自然な髪形が流行り始めた。その中には、革命中の出来事に関連したものもあった。たとえば、「犠牲者」という髪型だ。後頭部は短く刈り込まれて、ほぼ剃り上げられ(首が露出するように)、残りの髪はあまり短くカットされず、前にとかされた。この髪型は、国民公会の時代に処刑された犠牲者を思い出させた。

フランス革命により、この国には、「あり得ないファッション」を自称する伊達男たちが現れた。実際、彼らの衣装は、多くの点で途方もないものだった。彼らは、巨大なネッカチーフを巻きつけ、杖代わりに節くれだった棒をもち、髪型は「犬の耳」にしているかもしれない。横は長く伸ばし、前はとかして、顔を丸く覆い、後は短く刈っていた。

これらすべてが、アレクサンドル1世の即位とともに、ロシアに流れ込んだ。革命の恐怖から逃れたフランス人は、他のどこよりも、君主制のロシアに大挙して亡命した。その中には、大勢の美容師も含まれており、19世紀初頭から、ロシアでは彼らがこの職種を独占していた。「куафёр 美容師」という言葉自体がフランス語であり、ヘアカット業界全体が「フランス化」した。ロシア人理容師でさえ看板に「Coiffeur Sidoroff 美容師 シドロフ」などと書いていた。

ナポレオンがフランス皇帝になると、「アンピール様式」が流行した。これには、ナポレオン自身が好んだローマ帝国のスタイルの要素が多く含まれている。新しい髪型は、ローマの英雄や皇帝にちなんで名付けられた。「ティトゥス風」という髪型は、ヴォルテールの悲劇『ブルータス』の主人公、ティトゥス・ユニウス・ブルトゥス(*共和政の創始者ルキウス・ユニウス・ブルトゥスの息子で、共和制打倒の陰謀に巻き込まれ、父により処刑される)のイメージを真似たものだ。顔は滑らかに剃り、こめかみから頬に「お気に入り」と呼ばれる細いもみあげを残し、髪は短く刈り込みカールさせた。

同様の髪型に「カラカラ風」がある。これは3世紀のローマ帝国のカラカラ帝の面影に基づく。どちらの髪型も、もみあげは髪につながっているが、他のタイプのもみあげもあった。こちらは、あごひげの一部のようにボリューム豊かで、「イギリス風」と呼ばれていた。

イギリスの詩人ジョージ・ゴードン・バイロン、1813年

イギリスの詩人ジョージ・ゴードン・バイロン、1813年

1820年代には、多くの男性が、我々にもおなじみの前髪にしていた。また、髪をカールさせており、それはカーラーで、または美容師がヘアアイロンで縮らせていた。概して、19世紀半ばから、男性の髪型は現代のそれに似てきた。男性用のかつら、巻き毛、髪粉は、1810年代にはすでに用いられなくなった。