帝政ロシアの「名刺の文化」:日々の交際における特異な役割

「マリア・イワノヴナは、知人が多く交際範囲が広かったので、モスクワを長期間離れることは容易でなかった。誰も気を悪くしないように、すべての人にちゃんと別れを告げなければならなかったからだ」。19世紀の官吏ドミトリー・ルーニッチは、自分の親戚である年配の婦人についてこう記している。

「木曜日の午後6時に、マリア・イワノヴナは、訪問相手のリストを手にし、馬車に乗って出かけた。この日、彼女は11回訪問した。金曜日の昼食前には10回、昼食後は32回、土曜日は10回、つまり合計63回だ。そしてその後、彼女はこう書いていた。『親戚が10人ほど残って軽食をとった』と。そして2日後に答礼の訪問が始まった。ある日の午餐の後、ゴリーツィナ公爵夫人、シャホフスカヤ、タチシチェワ、ガガーリン、ニコレワ…が彼女のもとを訪れた。恐怖が彼女を襲った。『もし、百人にものぼる親戚知人の全員が私にお別れを言うことに決めたら…どうしよう!』。そこで彼女は、留守だと答えるよう命じた」

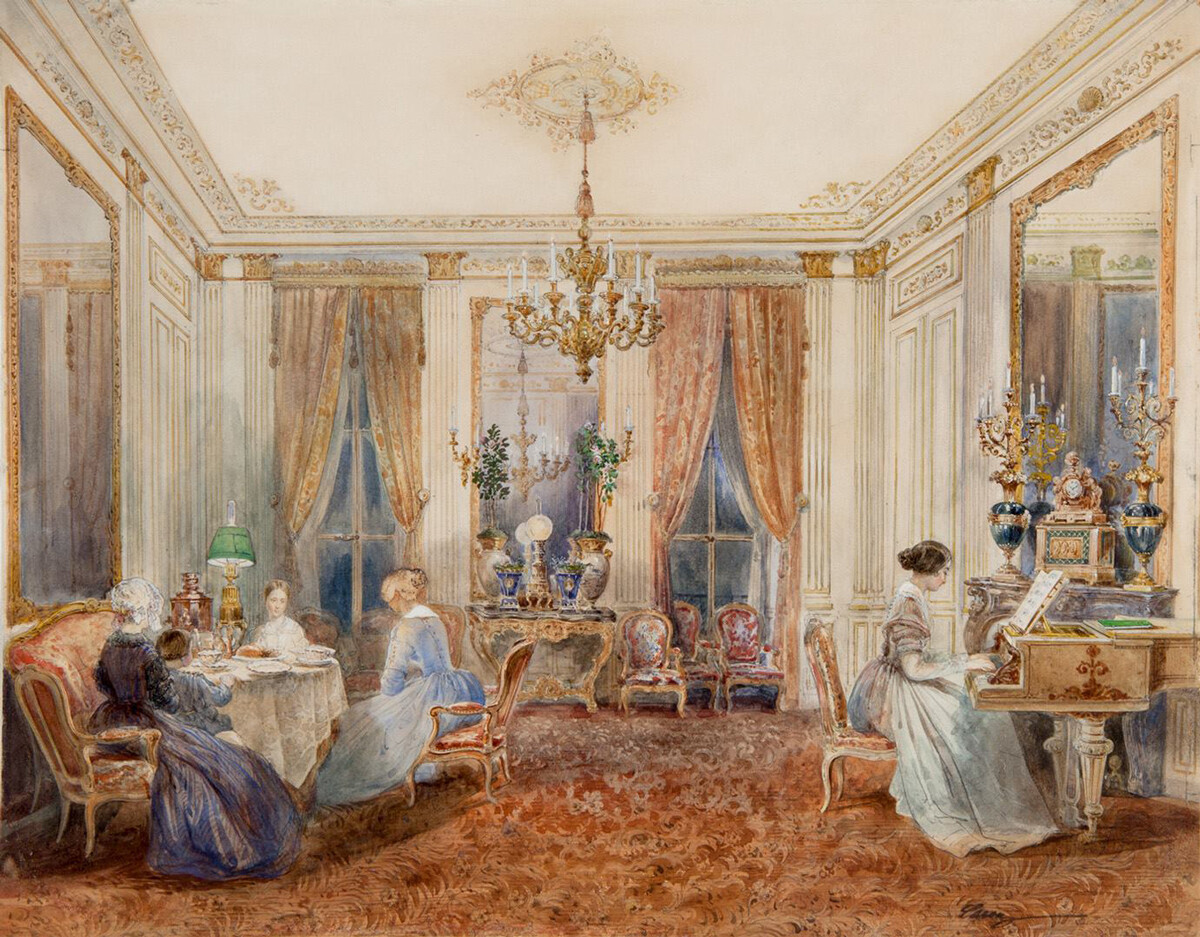

モスクワとサンクトペテルブルクの貴族にとって、親戚や友人知人を正式に訪問することは日々の義務となった。「両首都」への到着と出発、「名の日の祝い」、主な祝日、結婚式と葬儀――これらすべての行事に際して、正式な訪問が必須だった。そして、訪問相手の答礼としての訪問を受けなければならない。このルールを無視することは、社交界から締め出されることを意味した。そうなれば、昇進や有利な結婚の望みはなくなる。

この面倒な習慣は、外国人の目には野蛮に映り、中には憤慨する人もいた。そのため、19世紀初めに、「何でもイギリス式」が流行するとともに、名刺の文化がロシアにもたらされた。

「私の名を訪問者名簿に書いてくれ」

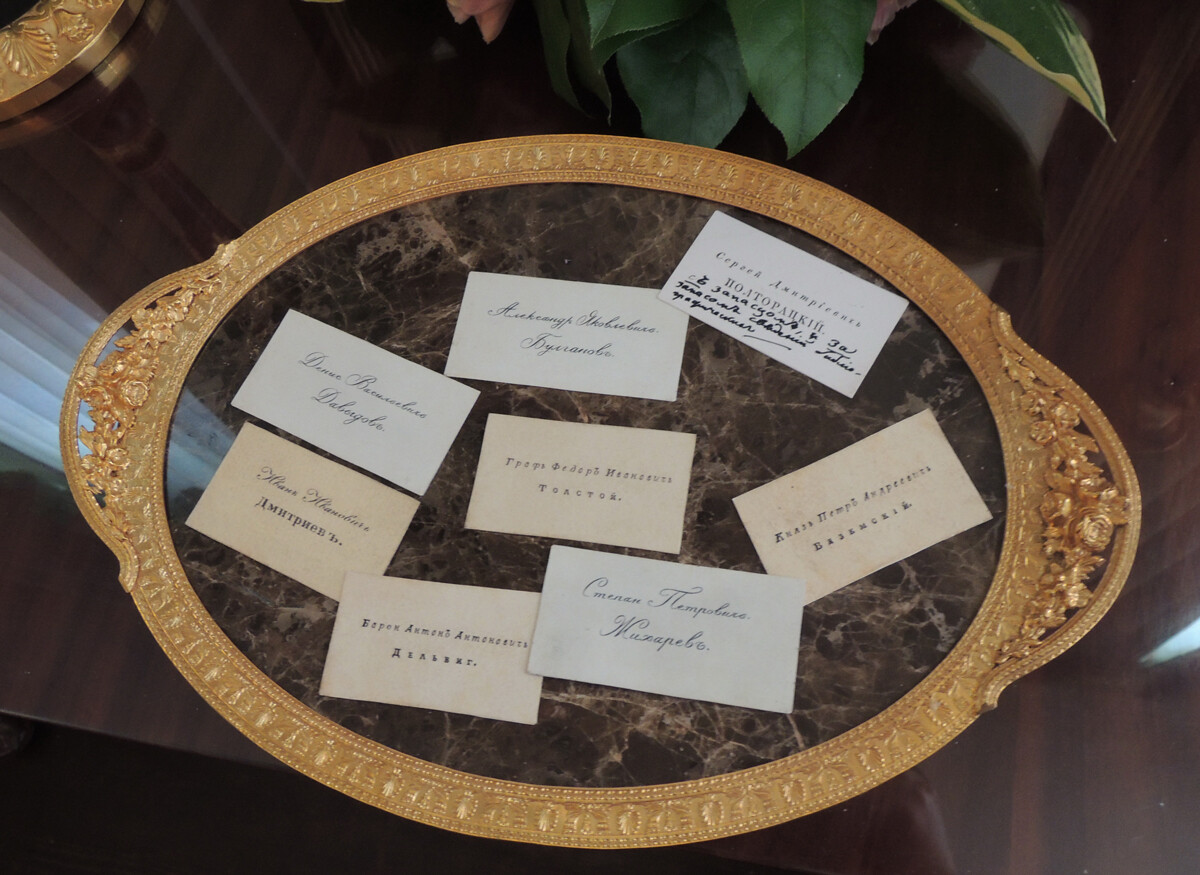

当時、名刺は「訪問カード」と呼ばれ、貴族の邸宅の廊下やロビーには、銀の盆や高価な皿が置かれていた。ふつう、それは2つあり、1 つには訪問者が自分で持参したカードを、もう1つには使用人を通じて渡したカードを置いた。訪問者が自らやって来たのか、使用人を派遣しただけなのかは大きな違いだったから、分けたわけだ。また、カードの置き場所にも、変わり種があった。たとえば、モスクワの名門貴族の家では、熊の剥製が出迎えてくれるかもしれない。その口が開いていて、手には名刺を入れる盆が載っている。

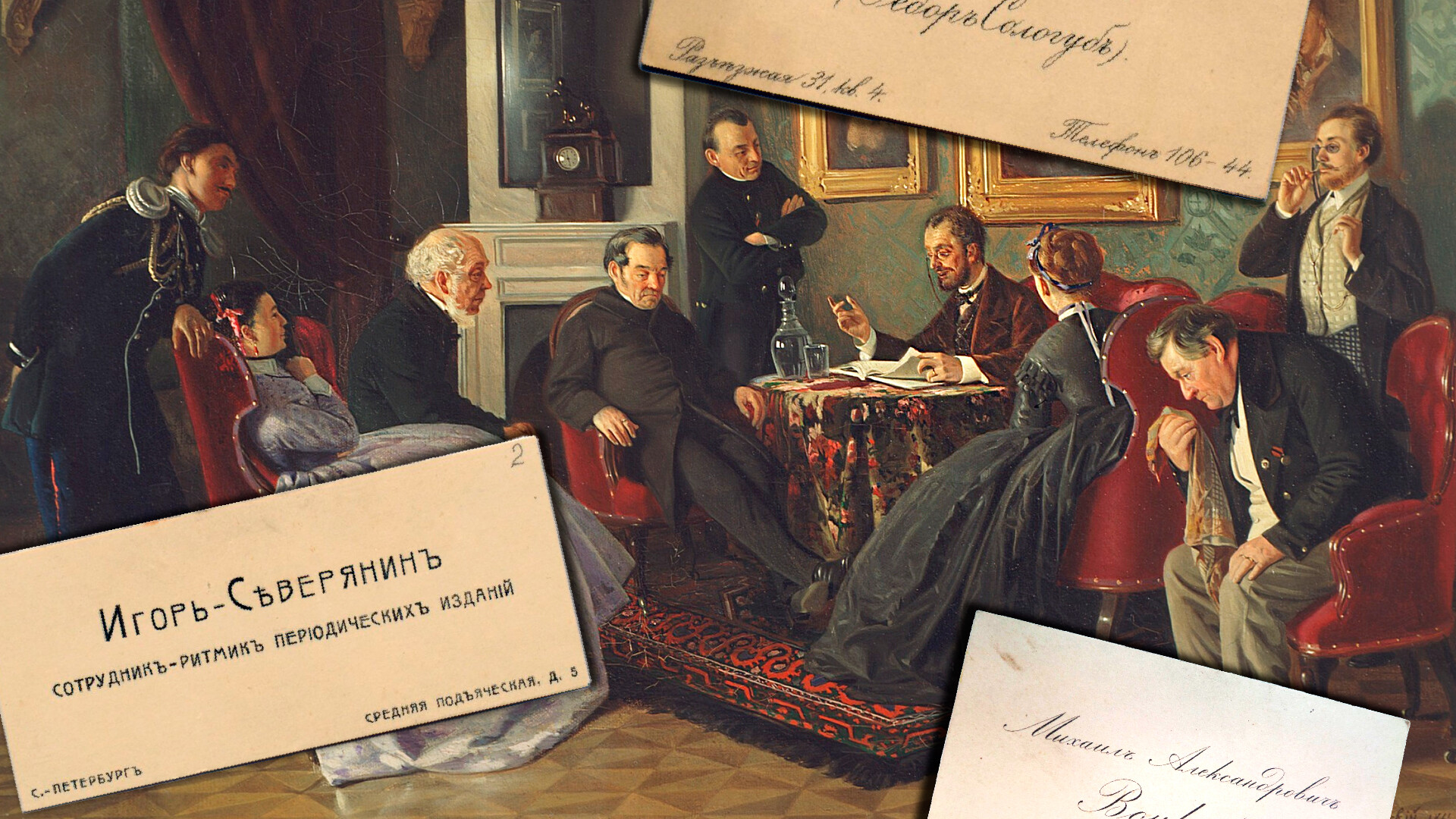

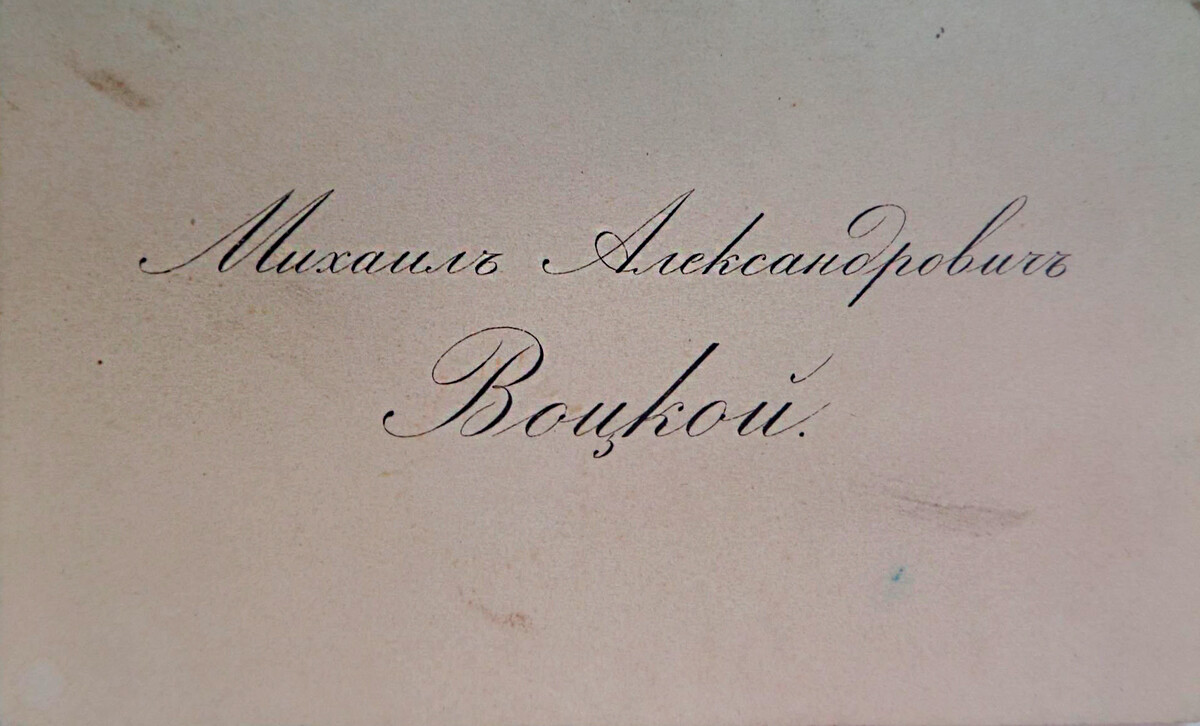

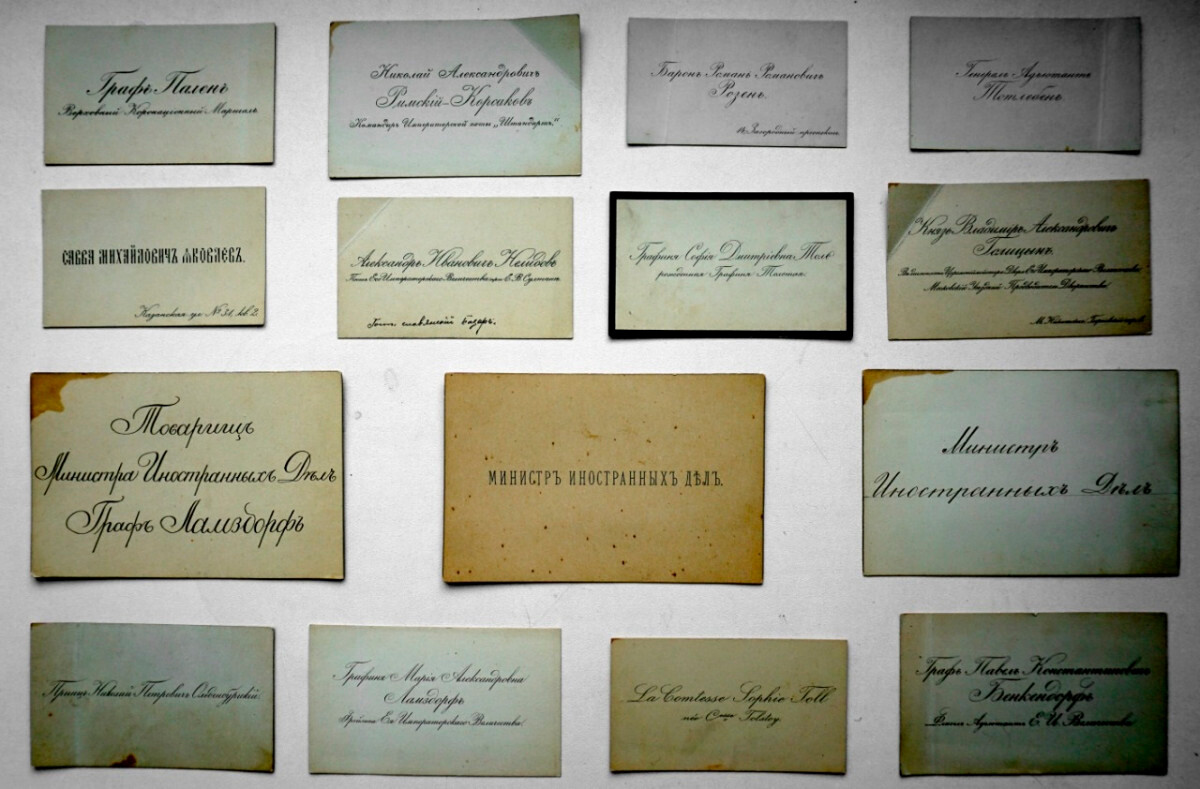

19世紀初頭の貴顕の男女は皆、名刺の束を持ち歩いていた。訪問先に着いても、彼らはすぐさま姿を現したわけではない。家から出てきた執事にまず名刺が渡された。婦人の名刺はより大きなサイズで、凝った装飾が施されていた。男性の名刺は、我々にもおなじみのサイズで、銀行カードやタバコの箱のそれだ。ただし、既婚者の名刺は、独身者のものよりも控えめで小さかった。

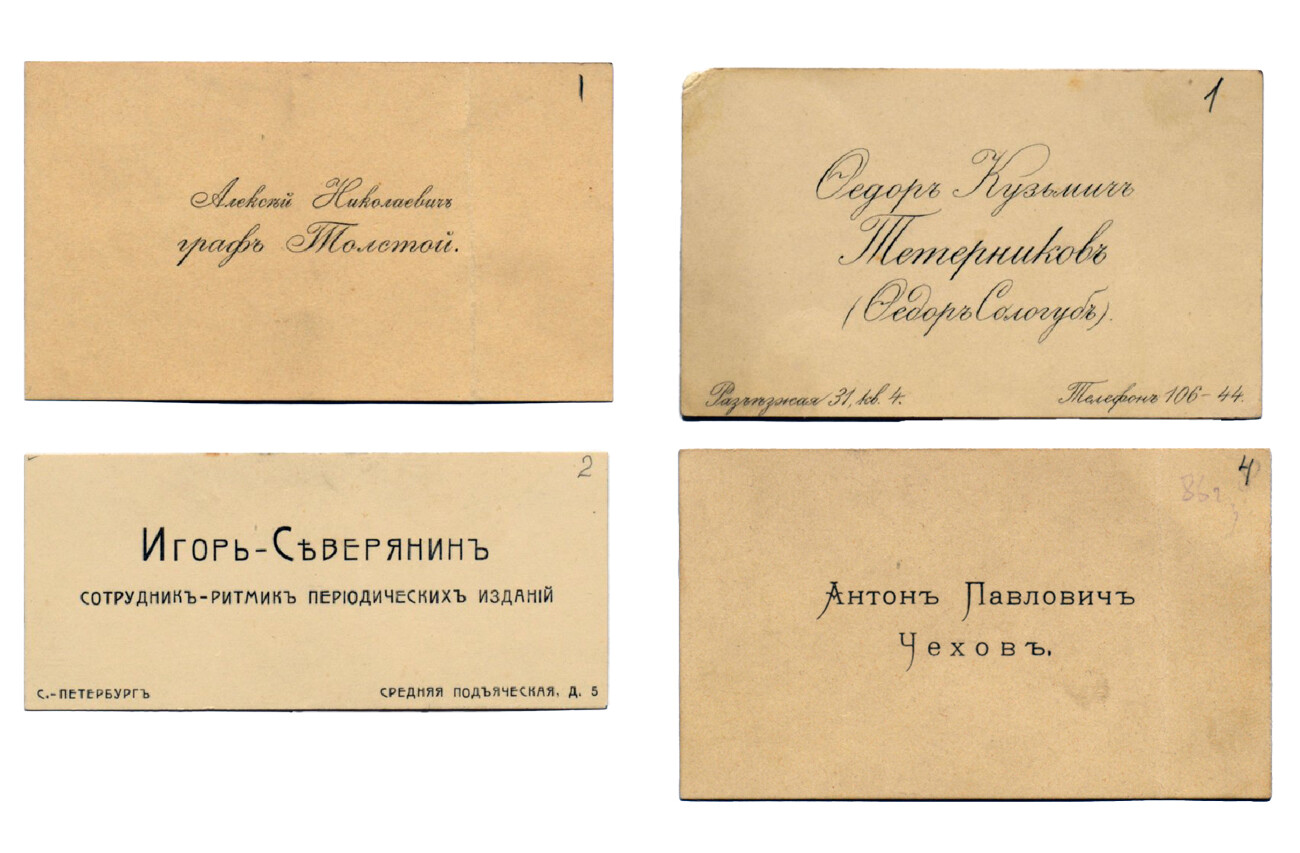

名刺には、その持ち主の名前と、その肩書き、階級、地位などが記されていた。医師や学者は「ドクトル(博士)」と書いて学位を示し、軍人は階級を、官吏は等級を示した。また、2種類の名刺を所持する人もいた。1 つには住所が記載されており、もう1つには空白スペースがあって、そこに予約、ディナーや劇場への招待などを記入できた。

しかし、誰もが首都のこうした規則を守っていたわけではない。歴史家ミハイル・ザゴスキンは、訪問者が名刺に住所を記さなかったせいで被った迷惑について、こう回想している。

「私はあるとき、ありとあらゆるホテルを駆けずり回り、ほとんどすべての私邸を訪れる羽目になった。私を訪ねてきた地方の某氏がどこに滞在しているか調べるためだ。私がモスクワ中で彼を探している間に、彼は仕事を終えて、すでに自分の地方(県)に戻っていた。聞くところによると、今彼は、私に対してだけではなく、モスクワ全市に対して激怒している。『結構な首都じゃないか!』。彼はあらゆる機会を捉えて言い放っているそうだ。『モスクワっ子というのは何と礼儀知らずな連中だ!実に傲慢で無知蒙昧なやつらだ!」

訪問された相手が家にいた場合は、その使用人が名刺を受け取り、主人のもとへもっていく。そして、主人は、客を招き入れるか、多忙を口実に会わないかを決める。いずれにせよ、主人側に会う用意がない場合は、名刺はトレイ(盆や皿)に残された。

勤務先でより地位の高い人や、単に社会的地位が高い人を訪問した場合には、名刺だけを置いていくことは失礼とみなされた。また、部下が上司を訪ねたり、あまり高位でない貴族が、伯爵や公爵など名門貴族を訪問した際に相手が留守だったり会ってくれなかったりした場合には、執事は、訪問者の名前を特別な訪問者名簿に書き留めた。

名刺の取り扱いのルール

当然のことながら、昔気質の貴族は名刺を軽蔑していた。使用人が持参したものなら、なおさらだ。

「こんなのでたらめだよ。下僕を四頭馬車に乗せて、屋敷の玄関先まで行かせて、立派な貴婦人に名刺を放り投げていくんだからね」

ロシアの音楽家ニコライ・マカロフの回想によると、彼の年配の叔母たちは、このように憤慨していたという。

しかし、1826年9月のニコライ1世の戴冠後、すべてが変わった。若い頃のニコライ・パーヴロヴィチとその妻マリア・フョードロヴナは、ヨーロッパの社交界のスターであり、フランスとイギリスの何百人もの貴顕の紳士淑女が二人の戴冠式に参列したが、彼らの間では名刺は大いに普及しており、恥ずべきものとはみなされていなかった。この後、ロシアにおける「名刺文化」はついに確立され、帝政が崩壊した1917年まで続いた。

とはいうものの、誰かを初めて訪問するときは、自ら直接訪れる慣わしだった。その後で初めて、名簿に名前を記したり、名刺を残したりできた。ちなみに、名刺に対しては名刺で答えるのが慣例だった。もし、そうした応答がない場合、または名刺が紙の封筒に入れて送られてきた場合は、これは、その家を二度と訪問しない方が良いことを意味する。

訪問相手に会わずに名刺を置いていくときは、名刺を「折る」必要があった。いくつかの「折り方」があり、それぞれの意味は次の通りだ。

– 「直接参りました」 – 右上隅

– 「おめでとうございます」 – 左上隅

– 「お悔やみを申し上げます」 – 左下隅

– 「お別れに参りました」 – 右下隅

どの角も折られていなかった場合、これは名刺が使用人を通じて渡されたことを意味する。もちろん、すぐに人々は、「折った」名刺も、使用人とともに派遣するようになった。20世紀前半に生きたセルゲイ・トルベツコイ公爵は、当時をこう振り返っている。

「我々はふつう、夜に辞去するときに、予め折っておいた名刺を(1ルーブルといっしょに)門番に預けていくか(*そうすれば、次に訪問する手間が省ける)、または我々のうちの一人が、数人の友人の名刺をもち歩いていた。当時のモスクワでは、折らない名刺を送ったり置いたりする習慣はもうなかった」

19世紀半ばには、形式的な礼儀を守るために名刺を残す習慣は、完全に機械的な手続きとなっており、使用人によって行われた。

「新年と光明週間(*復活大祭の後に続く1週間)には、名刺の消費がピークとなる」。ミハイル・ザゴスキンは振り返る。「使用人たちは、馬車に乗ったり、馬に乗ったり、歩いたりして、街中を駆けずり回る。…しかし、名刺の配り手たちは、楽に仕事する方法を見つけた。彼らには集会所があり、主なそれはオホートヌイ・リャード(*クレムリンに隣接したモスクワの中心部)にあった。そこで彼らは、リストを照らし合わせ、名刺を交換する。もちろん、ミスが起きることもあった。まったく面識のない紳士から名刺を渡されることもあれば、休日に、会いたくない人にお祝いの言葉を言う羽目になることもある」

しかしながら、ロシア帝国では常に、最高に敬意を表す訪問は、もちろん自ら訪問することだった。場合によっては、「重要人物」に対して単に名刺を置いて去ったり、名刺を使用人に持参させたりしたがために、その不注意な訪問者のキャリアは、永遠に終わってしまいかねなかった。