なぜニコライ2世は「サロフのセラフィム」の列聖を自ら働きかけたか?

1833年、修道司祭セラフィムが、サロフの庵室(当時はタンボフ県に、今はニジニ・ノヴゴロド州に位置する)において、祈りのさなかに亡くなった。この長老は 30 年間、人里離れた森の庵で沈黙と孤絶の生活を送ってきた。彼の生涯の間に、非常に多くの人々が助けを求めて彼のもとを訪れ、彼は、皆に手を差し伸べた。奇跡を起こす彼の霊力の名声は、すぐにロシア全土に広まった。

隠遁修道を貫いた長老の列聖は、彼の死後すぐに議論されたが、問題は長引き、ようやく70年後に、ニコライ2世が決着をつけることとなる。

ルーツへの回帰

皇帝アレクサンドル3世と皇后マリア・フョードロヴナ

皇帝アレクサンドル3世と皇后マリア・フョードロヴナ

ロシア帝国では、ヨーロッパの文物が2世紀にわたり支配的だった。しかし、1881年にアレクサンドル2世が暗殺されると、彼の息子、アレクサンドル3世が即位。彼は西欧の影響を有害だと考え、革命的な気分とテロ集団の出現も、それが原因だとみなした。ロシアで反動的潮流を生じさせたのは、アレクサンドル3世の考え方が大きい。ボガトゥイリ(古代ロシアの勇士)さながらに逞しい巨漢だったツァーリは、御召列車が脱線事故を起こした際に、家族を避難させる間、崩れ落ちる屋根を肩で食い止めたとされる。非常に信心深く、何によらずロシア的なものを重んじた。

アレクサンドル3世の治世中、ロシア様式の建築が流行し、古代ロシアのおとぎ話のような御殿を彷彿させる教会や家が現れ始めた。最も有名な例は、アレクサンドル 2 世の暗殺現場に建てられた、サンクトペテルブルクの「血の上の救世主教会」だ。息子のアレクサンドル3 世は自ら、教会の建立計画を承認している。

なぜ「サロフのセラフィム」なのか

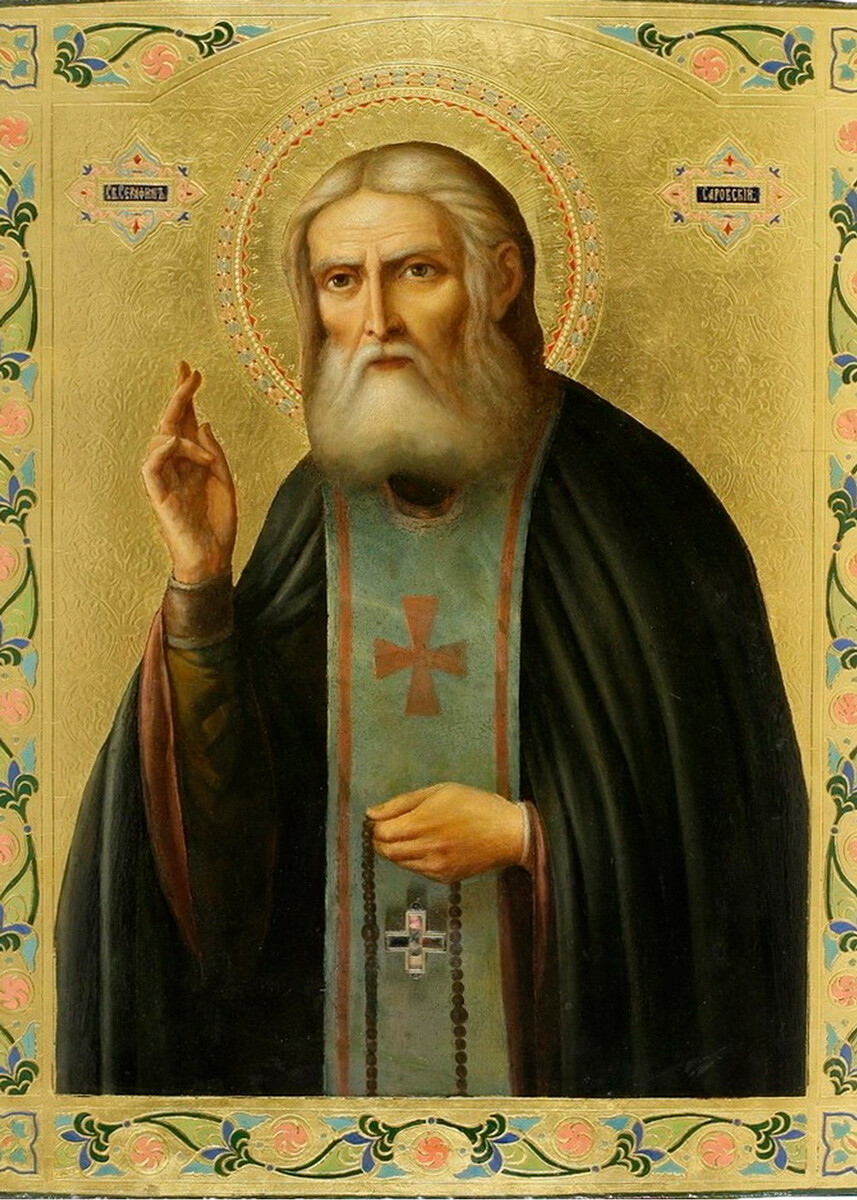

サロフのセラフィムの肖像画

サロフのセラフィムの肖像画

アレクサンドル3世の息子、ニコライ2世もまた、ロシアのルーツに立ち返った。これほど宗教的で信心深い君主は、長い間いなかった。この皇帝が、同様に信仰のあつい皇后アレクサンドラとともに、長老たちやユロージヴイ(放浪無宿の「聖愚者」)たちと何度か会ったことが知られている。また夫妻は、聖職者たちとしばしば接した。

ニコライ 2 世の治世中には、18~19 世紀の全期間よりも多数の列聖が行われた。1903年、ロマノフ王朝290周年を記念して、皇帝は、サロフのセラフィムの列聖を主張した。

教会当局では、すでにアレクサンドル3世の治世にこの長老を列聖する案が浮上していたが、コンスタンチン・ポベドノスツェフが、これに断固反対した。彼は、正教会を統括する世俗の最高国家機関、ロシア正教聖務会院(シノド)の長官であり、アレクサンドル3世とニコライ2世の傅育官でもあった。

セラフィムは、生前からすでに、その極度の「非公式な性格」と、「聖神(聖霊)の獲得」に対する「特別なアプローチ」のために、教会当局の覚えはめでたくなかった。例えば、彼は、来訪した人々に、自分で福音書を読むことを勧めた(教会当局はしばしば、司祭がその内容を民衆に説明すべきであると主張していた)。

何度かさまざまな教会関係者が列聖を提案し、セラフィムが行った奇跡についての情報を集めたが、シノドは却下している。

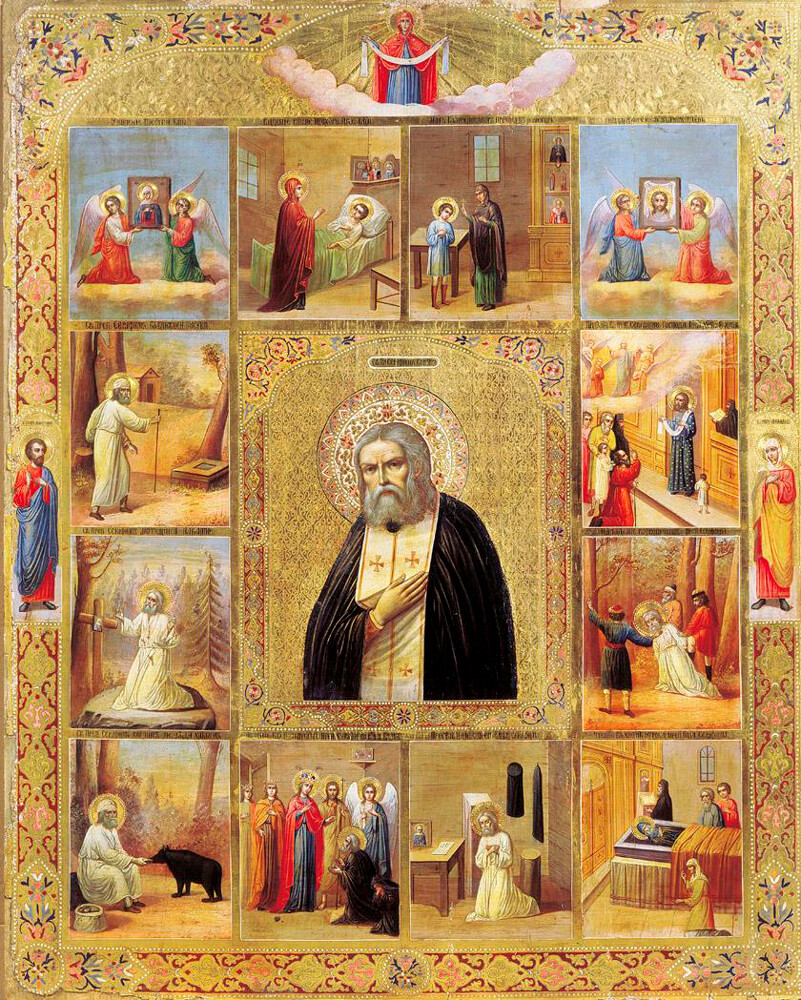

サロフのセラフィムの生涯を絵描いたイコン、20世紀初頭

サロフのセラフィムの生涯を絵描いたイコン、20世紀初頭

しかし、あるとき、大修道院長セラフィム(俗名はレオニード・チチャゴフで、1937年に銃殺され、後に列聖されている)は、ニコライ2世に謁見し、『セラフィム・ジヴェエヴォ修道院年代記』を直接手渡した。この書で彼は、修道院のアーカイブに基づき、「サロフのセラフィム」の生涯と奇跡の証拠を記している。皇帝は感銘を受け、ポベドノスツェフに対し、列聖に関する勅令を準備するよう命じた。

個人的な動機

セラフィムへの民衆の愛と崇敬の念は極めて大きかった。何千人もの巡礼が、長老が創建したセラフィム・ジヴェエヴォ修道院を訪れ、彼の聖骸を崇めた。だから、皇帝にとって列聖は、より近しくありたいと願う庶民への善意のしるしでもあった。

しかし、同時代人らによれば、ニコライには、サロフのセラフィムを列聖する個人的な動機もあった。皇帝には、娘ばかり4人が次々に生まれた。皇帝一家は、ロシアの帝位を継ぐべき男児を切望していた。信心深い皇后アレクサンドラは、他ならぬセラフィムに祈るよう勧めた。

サロフのセラフィムのイコン、20世紀初頭

サロフのセラフィムのイコン、20世紀初頭

首相を務めていたセルゲイ・ウィッテは、長老の列聖を主張しているのは皇后だと確信していた。「サロフの聖者こそが、4人の大公女の後に、ロシアに後継者を与えてくれるだろう、と信じていたという話だ」

サロフでの荘厳な式典

セラフィムの列聖に際しては、サロフの修道院で、盛大な式典が執り行われ、皇帝夫妻と一家の数人が、直接訪問した。

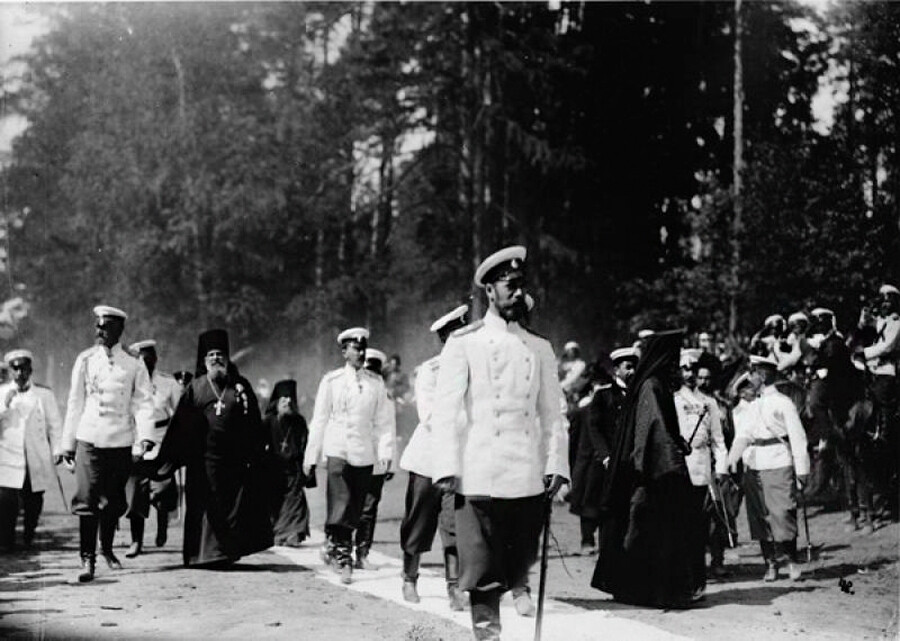

セラフィムの列聖の式典、1903年

セラフィムの列聖の式典、1903年

皇室の人々は、列車でアルザマスに着き、そこから馬車でサロフに至った。皇帝は、長老が暮らしていた庵を訪れ、聖骸が移されたウスペンスキー聖堂で、長老セラフィムの厳かなパニヒダ(正教会で死者のために行われる奉神礼)に出席した。

セラフィムの列聖の式典、1903年

セラフィムの列聖の式典、1903年

十字行(東方正教会の宗教的行列・行進)では、ニコライ2世は、聖骸を納めた棺を自ら担った。彼は、日記の中で、この日について感激に満ちたメモを残している。

「印象は驚嘆すべきものだった。人々、とくに病人、障害者、その他の不幸な人たちが、十字行にどんな態度をとったかを目の当たりにした。「栄光」の時が訪れ、聖骸の礼拝が始まったときは、まさに厳粛な瞬間だった」

セラフィムの列聖の式典、1903年

セラフィムの列聖の式典、1903年

ニコライの願いは空しく終わらなかった。1年後の1904年、皇后アレクサンドラは、皇太子アレクセイを出産した。これにより、自分たちの決断の正しさを完全に確信し、聖セラフィムをさらに尊崇するようになった。