革命以前のロシアの離婚事情:なぜ困難を極めたのか?

イワン雷帝(4世 1530~1584)の結婚生活はとても不幸だった。彼の最初の3人の妻は亡くなり、しかも、3人目の妻は、結婚式の15日後に死亡した。しかし、正教会の立場からは、4回目の結婚は許容できなかった。そのため、ツァーリは、モスクワのウスペンスキー大聖堂で、教会の会議を招集しなければならなかった。アンナ・コルトフスカヤとの4回目の結婚を祝福してもらうためにだ。

このときに会議は、4度目の結婚の祝福はツァーリにのみ与えられると強調した。「誰もそのようなこと、すなわち4度目の結婚などしてはならない」。さもなければ、「神聖な定めにより、その者は呪われるだろう」

雷帝にとってはこの結婚も失敗に終わった。理由は定かではないが、花嫁の不妊のためでないことは明らかだ。わずか4か月半でツァーリは彼女に飽きてしまったのだから。しかし、教会に祝福されて正式に結婚した妻といかに別れるべきか?これはツァーリにとっても難問だった。

「結婚はできるが離婚はない」

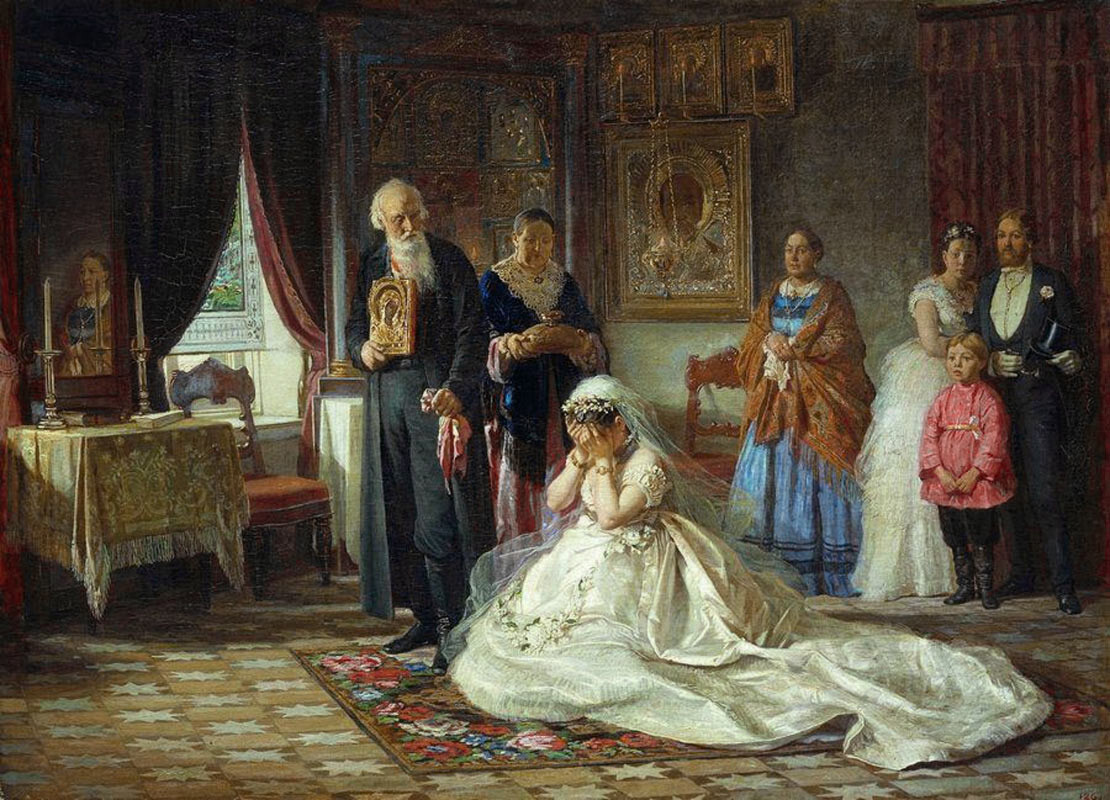

コンスタンチン・マコフスキー『結婚式の前に』1890年

コンスタンチン・マコフスキー『結婚式の前に』1890年

ロシア正教会は、既婚者の離婚にはなかなか同意しなかった。離婚には「然るべき理由」が必要だった。離婚について定めている教会法としては、たとえば、キエフ大公国のヤロスラフ1世の「ヤロスラフの教会規定」(11~12世紀)がある。そこには、男女いずれも、最初の結婚を解消しなければ新たに結婚できないと明記されている。ちなみに、配偶者の一方が、重篤な病気または不治の病にかかっていたとして、それを離婚の根拠とすることはできなかった。

「教会規定」から次のことが分かる。あらゆる結婚を――たとえ、それが正式な結婚でなくても――維持するよう教会が規定していることだ。しかし、この「規定」には、「妻の罪による」離婚の根拠も示されている。主なものとしては、夫を殺害しようとする、または夫から盗もうとする試み、夫抜きで「イーグリシェ」(歓楽の集い)や他家を訪問すること、そしてもちろん姦通だ。

歴史家ナタリア・プシカリョワによると、17世紀には、「夫が愛人をもち、彼女に婚外子を産ませていたら、不貞とみなされていた」。ところが、妻は、たとえ一夜外泊しただけでも、不倫扱いされた。妻の「不貞」を知った配偶者は、教会の立場からは、離婚するしかなかった。

フィルス・ジュラヴレフ『ボヤールの娘』1897年

フィルス・ジュラヴレフ『ボヤールの娘』1897年

世間は、「離別された」(離婚した)女性を「傷物」扱いした。彼女たちは、再婚はもはや期待できず、誰かとの同棲を当てにできるだけだった。17世紀には、「結婚はできるが離婚はない」という諺が広まるようになる。これは、結婚における実情を示していた。

一般に、教会の文書では、夫の罪による離婚の可能性も認められてはいた。離婚の理由になり得るのは、インポテンツ(「夫が妻の上に乗らぬ場合は、その理由により離婚すべし」――12世紀)、夫が家族や子供を養えないこと(たとえば、飲酒のため)。

しかし、ピョートル大帝以前のロシアでは、夫の不貞その他の罪により、女性の意思で離婚する場合については、それに言及した文書は現存しない。

庶民、つまり農民や貧しい都市住民の間では、この問題は、配偶者から逃げることで解決できることがあった。法律は、家出した「妻」を探し出し、夫の元に返すべしと、形の上では規定している。ただし、家出した夫については何も述べられていない。概して、抜け道はなくはなかった。

だが、貴族にとっては、ましてや公やツァーリにとっては、離婚ははるかに困難だった。彼らは、敬虔な生活をする建前だったからだ。そこで、13~14 世紀には、不都合な妻を修道女にする慣習が広まった。しかも、それはしばしば強制的に行われた。

心ならずも修道女に

ポリーナ・ミネーエワ『ソロモニヤ・サブーロワ』

ポリーナ・ミネーエワ『ソロモニヤ・サブーロワ』

イワン雷帝自身にしてからが、ある意味で、父親であるモスクワ大公ワシリー3世(1479~1533)の離婚のおかげで生まれたようなものだ。ワシリー3世の最初の妻、ソロモニヤ・サブーロワ(1490~1542)は、20 年間の夫婦生活のなかで跡継ぎを産むことができなかった。

夫妻に子供が生まれなかったことは、リューリク朝の存続を脅かした。ワシリーは、妻の不妊を理由に、コンスタンティノープル総主教に離婚の許しを求めたこともあったが、総主教は、これが「離別」の正当な理由だとは考えなかった。

ついにワシリーは、ソロモニヤとの離婚を決意し、彼女に出家を強制した。なぜなら、彼女には、離婚の理由になり得る罪が見当たらなかったからだ。ワシリーの行為は、ロシア正教会幹部の激しい非難を呼び起こしたが、それでも1525年にソロモニヤは修道女となった。そして、1526年初めには、ワシリーは、若いリトアニア公女エレナ・グリンスカヤと結婚。3年後に彼女は跡継ぎイワン・ワシーリエヴィチ(将来の雷帝)を産んだ。

おそらくロシア人は、ビザンツ帝国(東ローマ帝国)皇帝から、妻を出家させて離婚する方式をとり入れたのだろう。たとえば、コンスタンティノス6世(771~797/805) の最初の妻マリア(770~821)は、総主教がコンスタンティノスの離婚を斥けると、強制的に修道女にされたうえ、追放された。その後、コンスタンティノスは再婚した。

イワン雷帝は、アンナ・コルトフスカヤとの離婚にも、この「手法」を使った。アンナは、強制的に出家させられ、修道女「ダリア」となり、スーズダリのポクロフスキー修道院で余生を過ごした。イワンの次の妻、アンナ・ワシリチコワも、同じ修道院で出家させられている(1577年没)。

「最初は大いに愛し合っていたが…」

エヴドキヤ・ロプヒナの肖像画

エヴドキヤ・ロプヒナの肖像画

離婚の手段として出家を利用した最後のツァーリはピョートル大帝(1世)だ。彼の最初の妻、エヴドキヤ・ロプヒナは、ピョートル自身の意思は考慮されずに、彼の母ナタリア・ナルイシキナによって妻に選ばれた。母の考えでは、息子は急いで結婚する必要があったからだ。なぜなら、ピョートルの異母兄で共同統治者だったイワン5世(1666~1696)の妻、プラスコヴィヤ・フョードロヴナ(1664~1723)が懐妊したと分かったので。

ナタリア・ナルイシキナは、王位継承においてイワン5世の系統が優先されることを恐れ、直ちにピョートルと、軍人の家系のエヴドキヤ・ロプヒナとの婚儀を整えた。ちなみに、当時のロシアの伝統によると、君主は結婚した後でのみ成人とみなされ、完全に統治できるとされていた。ピョートルとエヴドキヤは1689年1月27日に結婚した。その2か月後、イワンとプラスコヴィヤには子供が生まれたが、それは、娘のマリア(1689~1692)であり、跡継ぎにはなり得なかった。

ピョートルの側近だったボリス・クラーキン公爵は、二人の結婚についてこう記している(ちなみに、クラーキンの妻は、エヴドキヤ・ロプヒナの妹クセニヤだ)。「最初、ツァーリと妻は、大いに愛し合っていたが、それは1年ほどしか続かず、その後は、愛の糸が切れてしまった。しかも、ナタリア・キリロヴナ皇太后は、嫁を憎み、嫁と息子の仲睦まじさよりも不和を目にすることを好んだ」

1690年に夫妻には息子、つまり皇太子アレクセイ・ペトローヴィチ(1690~1718)が生まれた。しかし、1692年からピョートルは妻と別居し、愛人アンナ・モンスと暮らし始める。1694年に母ナルイシキナが亡くなると、ピョートルは、妻エヴドキヤとの接触をまったく絶ってしまった。

スーズダリのポクロフスキー修道院

スーズダリのポクロフスキー修道院

エヴドキヤは、出家を再三拒んでいたが、ついに1698年、警護付きでポクロフスキー修道院に連れて行かれ、修道女にさせられた。

しかし、どうやらツァーリは自分の行為を恥じていたようで、マルタ・スカヴロンスカヤ(エカチェリーナ1世)と再婚したのは、ずっと後の1712年のことだった。

帝政ロシアの離婚事情

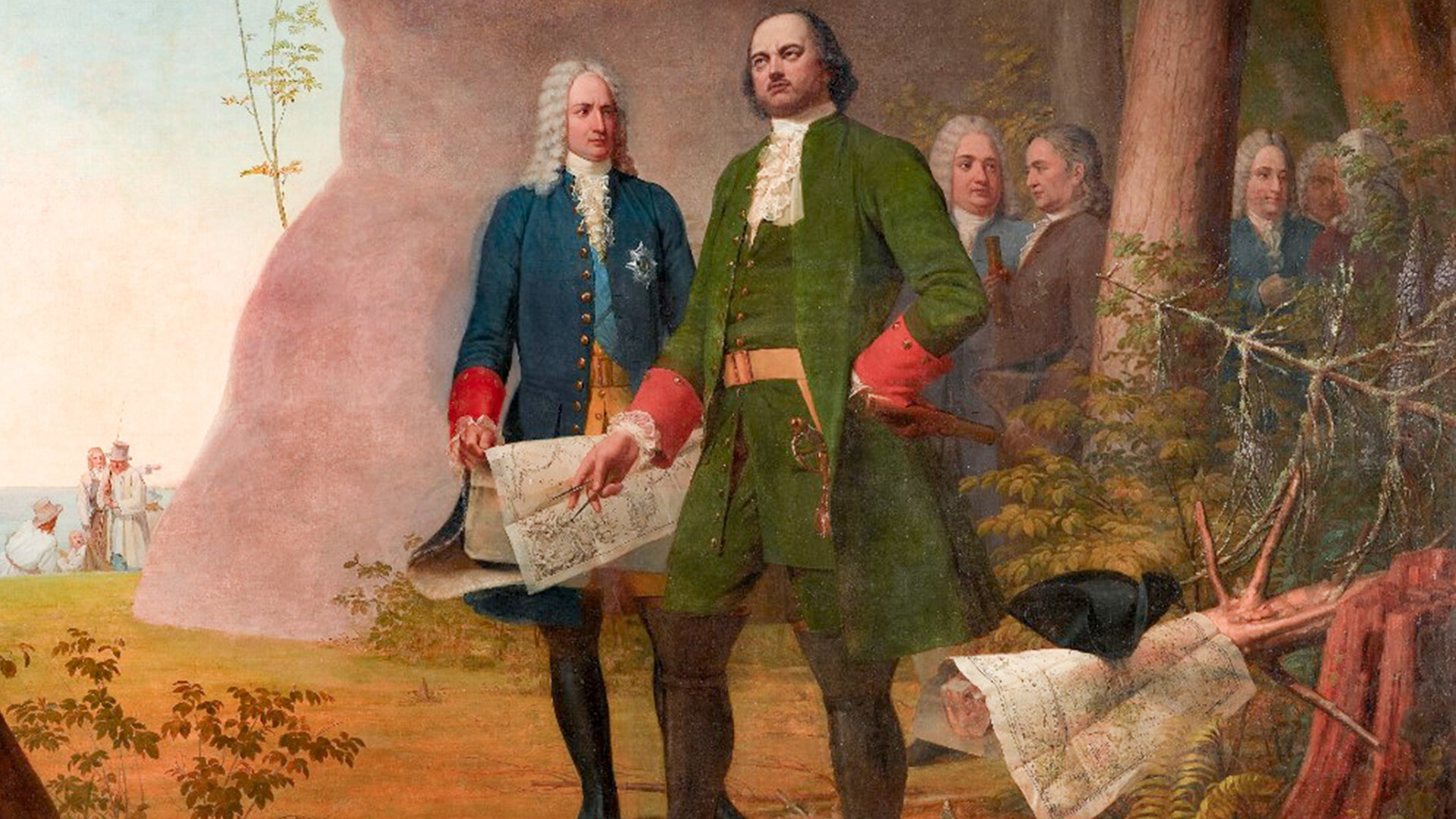

フィルス・ジュラヴレフ『結婚式の前に』1874年

フィルス・ジュラヴレフ『結婚式の前に』1874年

ピョートル時代に、ロシア正教会は、世俗権力に従属させられ、「聖務会院」(シノド)によって管理されるようになる。モスクワ総主教庁は廃止された。その結果、ピョートル時代以来、ロシアの法律では離婚の「然るべき」理由がより明確に規定された。 離婚の理由とされたのは、

- 配偶者の一方の不倫が証明された場合

- 夫婦関係を不可能にする病に結婚前から罹患していた場合(重い性病または不能)

- 配偶者の一方が禁治産者となるか流刑に処せられた場合

- 配偶者の一方が行方不明となって5年以上経つ場合

これらの理由で離婚を「申請」するには、申請者は、居住する大主教管区の宗務局(管区の一部局)に申し出なければならなかった。たとえ農民同士の夫婦であっても、離婚に関する最終決定は「聖務会院」(シノド)によって下された。

しかし統計を見れば、帝政ロシアにおける離婚の事例がごくわずかだったことは明らかだ。1880年、人口1億人以上のこの国で、離婚は920件。1897 年の国勢調査によると、男性 1,000 人あたり離婚者 1 人、女性 1,000 人あたり2 人だ。帝政末期の1913年になっても、ロシア帝国全土で9,850万人の正教徒のうち離婚件数は3,791(0.0038%)にすぎない。

その際、非嫡出子(婚外子)が頻繁に登録されていることは興味深い。たとえば、帝都サンクトペテルブルクでは、1867年には生まれた子供の実に22.3%が、1889年には27.6%が非嫡出だった。

確かに、夫妻の「一方」の非嫡出子は、不倫の直接の証拠となり、離婚の原因になることもあった。だが、上に見たように、時が経っても離婚数は増えなかった。当時の社会では、たとえ貴族であっても離婚は未だに困難を極めた。

1859年、ソフィア・ナルイシキナ公爵夫人は、重大な理由で夫との離婚を決意した。夫は、外国旅行中に性病に罹り、不能になったと妻に告げた。聖務会院におけるこの一件の検討は、延々20年も続いた挙句、結局、ナルイシキナの離婚は認められなかった。その経緯は次の通りだ。

医師たちは、夫グリゴリー・アレクサンドロヴィチ・ナルイシキン公爵を診断して、梅毒を見つけた。それは、潰瘍の状態から判断すると、「女性との性交によって」感染したものらしい。だが、医師らは、治療し性機能を回復させることは可能であると診断した。

しかもその後、聖務会院は、次のような驚くべき判断を示した。すなわち、公爵の言葉だけでは不倫は証明できず、また、結婚生活ですでに子供が生まれていることに鑑み、離婚はまかりならぬ…。

病気は、たとえこのような類のものでも、結婚解消の理由としては「ふさわしくない」とみなされていたわけだ。夫は、「たとえ妻が悪霊に取り憑かれて、手枷足枷を付けられていたとしても、妻を離別すべきではない」。

したがって、ロシア貴族は、配偶者との離婚問題を自分たちで何とか解決せざるを得なかった。大抵の場合、夫婦は単に別居した。しかし、婚姻関係は解消せず、夫は引き続き妻に対して経済的責任を負い、妻を養い、財産を共有した。

ロシア革命でボリシェヴィキが権力を掌握すると、他の多くの事柄と同様に、離婚問題も抜本的に解決された。離婚に関する新たな法令によれば、離婚は、教会ではなく世俗の当局によって、しかも配偶者の一方の申請さえあれば、正式に成立し得るようになった。結婚と離婚は、事実上、わずか数分間で完了するようになった。