ロシアにおける汚職と賄賂:歴史上いかに戦ってきたか?

「(車に)油を注さなければ進まない」。「乾いた木の匙は口を傷つける」。これらの諺は、賄賂についてのものに思えるだろうか?「中らずと雖も遠からず」で、ロシアにおける「お上への贈り物の文化」に関係している。その起源は古く、贈り物にはいくつかの独特の区分があった。「贈り物 подарок」、「任地で食い扶持を得るシステム кормление」、「名誉の報酬 почесть」、「余計に支払う金銭 мзда」、「暴利 лихва」、そして正真正銘の「賄賂 взятка」。これらはすべて異なるものだ。では、それらは互いにどのように違っていて、法律違反はどこから始まったのか?調べてみよう。

奉仕と報酬

公に仕えることは、神に仕えることだ。ロシア人は古来、このように考えてきており、神に由来せぬ権力はないと信じていた。親兵たちは、誇りを抱いて公に仕え、命を捧げる覚悟があった。公もこれに応えて、親兵を我が子のように扱い、概してあらゆるものを与えた。ただし金銭は除いて。

それというのも、主人に仕えることとは異なり、金銭のために働くことは屈辱的だと考えられていたからだ、と歴史家オリガ・コシェレワは書いている。ロシア語の「работа 仕事」という言葉は、「раб 奴隷 」に由来し、侮蔑的なニュアンスをもっていた。ちなみに、«работа» のように «-ота» で終わり、侮蔑的な意味をもっていたこんな言葉もある。 «босота»(「裸足の」が語源で「浮浪者」)、 «пехота»(「徒歩の」が語源で「歩兵」)、 «низота»(「下の、低い」が語源で「乞食」)。

「働く」のは、下層民か、あるいは借金で首が回らなくなった者だけだった。貴族は、公から「下されもの жалование」、庶民から「名誉の報酬 почесть」、つまり物品の贈り物を受け取り、自身の奉仕から精神的な満足を得ていたようだ。彼らにはそれで十分だった。

こうした贈与の特徴は、庶民が「お上」を喜ばせるだけでなく、時には公が臣下の仕事に対して贈り物をしたことだ。そうした「下されもの」には、毛皮コート、馬、武器、葡萄酒の樽などがあった。これらの贈り物は、主人と僕の絆を強めた。なぜなら、それは、その僕が権力に関わっていることを象徴したからだ――。コシェレワはそう説明する。

最も価値ある贈り物は、村や都市をまるごと与える場合だろう。公が臣下に村を与えるときは、その臣下は、濡れ手に粟でそこから収入を得られる。しかし、公が自身の領地に臣下を派遣する場合は話が違う。臣下はそこで、「食い扶持をもらった」。

中央から派遣された役人は、任地で「食い扶持をもらった」、つまり、地元住民に食わせてもらったわけだが、その一方で、彼らに対して司法および行政の機能を果たす義務があった。行政、すなわち「お上」の命令を公布し、災害が起きたときには対策を講じ、秩序を維持しなければならない。これを果たすために、年に3回、「コルムレンシク」、つまり任地での徴税権を認められた役人は、地元民から「食い扶持」をもらった。パン、肉、チーズ、オーツ麦(燕麦)、干し草その他だ。

また、「コルムレンシク」は、裁判税、関税、所得税のほか、交易、卸売、物流などに対して税と手数料を課した。これらによって役人は生活し、家来や使用人を養った。もちろん、集められた税のかなりの部分はモスクワに送られた。

これらすべては合法だった。では、賄賂とみなされたものは何か?

賄賂とみなされたもの

イワン雷帝(1530~1584)の治下で、この「任地で食い扶持を得る」システムは、「地方長官」(ヴォエヴォーダ)の制度に置き換えられた。その理由の一つは、「コルムレンシク」が地元民からもっぱら収奪しがちだったからだ。

「地方長官」と「銃兵」(近衛兵あるいは親衛隊に相当する)は、“定期的な”俸給をもらうようになった。ただし、いつももらえたわけではなく、均等に分割払いされたわけでもなく、不定期に支払われていた。 そのため、「任地で食い扶持を得る」悪しき遺産を廃するのは容易ではなかった。その一方で、16 世紀以来ロシアの国家機関は、いわゆる贈与「名誉の報酬」に基づいて活動してきた。

プリカーズ(省に相当)の役人、地方長官、郡裁判所長は、 ほぼ絶え間なく懸命に働いた。ピョートル大帝(1672~1725)の時代の思想家・作家・発明家であるイワン・ポソシコフは、彼らの仕事ぶりを修道士の偉業になぞらえたほどだ。

「常に深夜に帰宅せよ。…役所へは、人よりも先に来い。そして、誰よりも遅く帰れ。…常に職場にいること」。彼は、若い役人への訓戒にこう書いた。そして、これらの役人は、請願者の贈与、すなわち「名誉の報酬」によって養われていた。

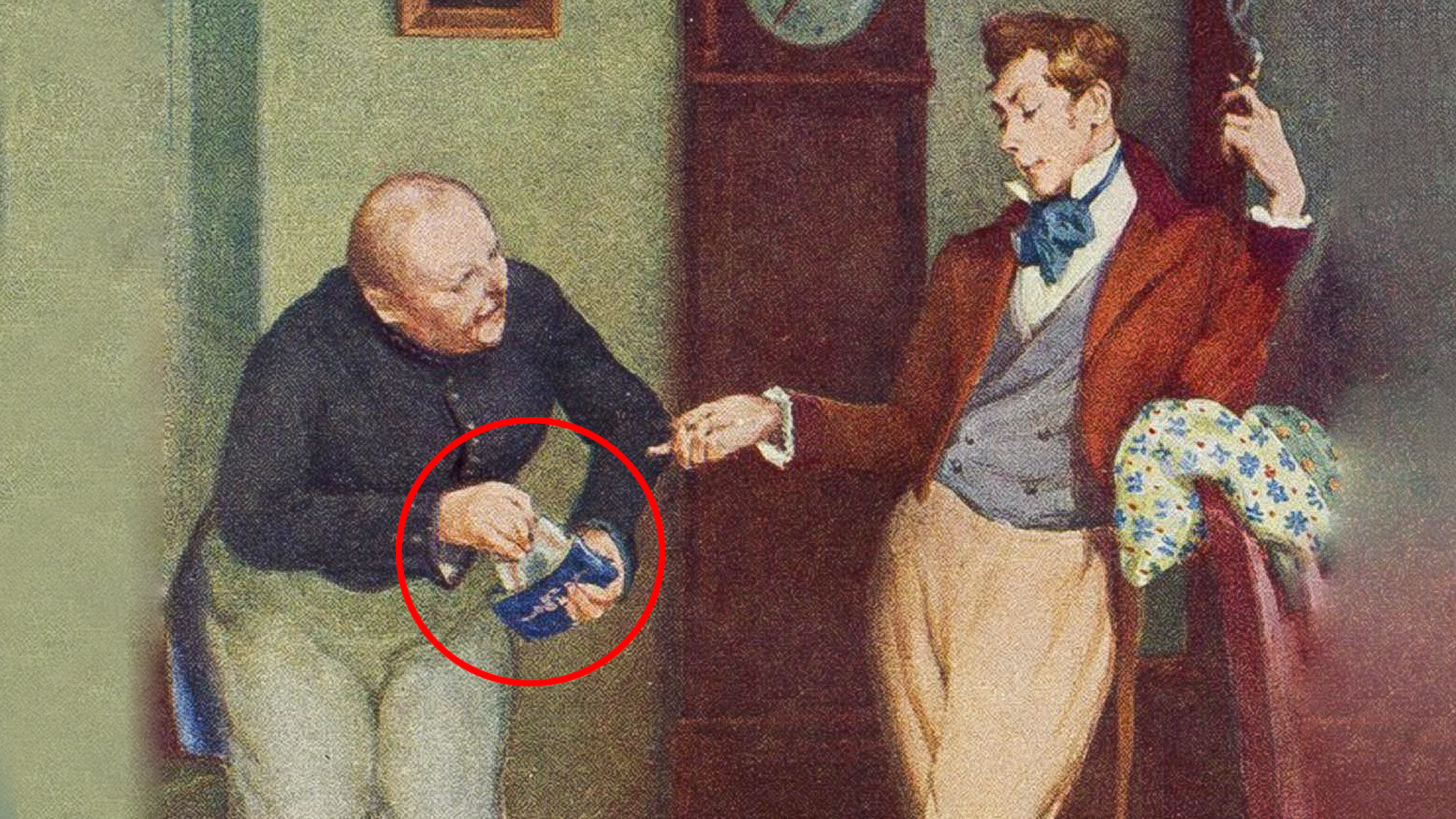

16~17世紀には、それは金銭とは限らなかった。魚、キャビア、高価な蜂蜜、珍しい動物の皮革や毛皮、貴重な衣服などが贈られた。これらの「名誉の報酬」を役人が受け取れば、請願者にとってうまく事が運ぶかもしれない。しかし、請願者が「持参した物品を渡しそびれる」ことは、彼が失敗したことを意味する。ただし、役人は、「名誉の報酬」を受け取っても、法律で罰せられることはなかった。

問題なのは、「余計な金銭」(ムズダー)受け取る人間だけだ。彼らは、「名誉の報酬」だけでなく、単に仕事をするためだけに「余計な金銭」も懐にした!

また、くだんの一件を検討するためではなく、特定の決定を約束して物品を受け取ること(受託収賄)も禁じられていた。これは「ポスール」(口約束をしてとる賄賂)とされた。そして、ここからは違法の「リホイームストヴォ」(収賄)となる。「リホイームストヴォ」は、「リホーイ」(悪党)に由来し、賄賂をとって犯罪的で不当な決定を下すことを意味した。

なぜ汚職対策は成功しなかったのか?

ところで、ピョートル大帝以前のロシアでは、汚職はついに根絶できなかった。庶民はこう考えていた。「ちょっと余計に支払っておくのは無駄じゃない」、「どんな仕事に対しても支払うべきだ」。 だから、請願者は、失敗しないことがないように、食品やお金を役所に持参し続けた。役人の数は足りなかったのに、仕事はたくさんあった。それなのにどうして手ぶらで自分の問題を解決できようか? 他の請願者は、間違いなく何か持参するというのに!

ロシアにおける汚職に対する主な闘士は、ほかならぬピョートル大帝だ。彼は、行政監察と検察の制度を導入した。1714 年 12 月 24 日、ピョートルは、勅令「受託収賄を含む賄賂の禁止、およびそれらに対する処罰について」を発した。

ピョートルはこう命じた。「収賄が増えたことに鑑み、すべての官吏に以下のことを禁ずる。受託収賄をはじめ、国民から金銭をとることを禁じる。…受け取ってよいのは俸給のみである」。刑罰は、死刑を含む体罰だった。

この勅令は役に立ったのか?答えはもちろん否だ。研究者ドミトリー・セローフは次のように指摘する。ピョートル治下の行政監察官(汚職事件の捜査官で特別な権限を有した)が摘発したごく少数の事件のみが裁判所で有罪判決を受けた。皇帝自身、彼の右腕であるアレクサンドル・メンシコフ公爵自身が帝国第一の公金横領者であることを知っていた。しかし、皇帝はどうにもできなかった。

ピョートルが死ぬと間もなく、汚職に関する彼の法律は守られなくなった。1726 年 5 月 23 日、女帝エカチェリーナ 1 世(ピョートルの妻)は、「コレギヤ(参議会〈省に相当〉)の官吏の俸給について…」という布告を出した。これは、事実上、贈り物を受け取ることを許可していた――常識的な範囲内で、ということではあったが(この贈り物は、賄賂とはみなされなかった。もっとも、現代人の感覚では賄賂以外の何物でもないが)。

俸給は、コレギヤ(参議会)の官吏のみに与えられた。官等表に入らない下級官吏は…そう、請願者から何か受け取る必要があった。ただし「余計な賄賂」は受け取ってはならぬと、布告にはご親切にも書いてあった。

歴史家エレーナ・コルチミナは、1764年の次のようなケースについて記している。地方長官でコレギヤの八等文官だったワシリー・コズロフは、ロシアの汚職との戦いの問題を、正確に定式化した。すなわち、政府が官吏の仕事に対して金銭を支払わない以上、「(コズロフの部下である役人たちが)金品を受け取るのを止めることは不可能だった」。さりとて、地方長官のコズロフ自身が、請願者から役人が受け取るべき金額を明示したならば、彼もまた罰せられていただろう――職権の逸脱のために。なぜなら、法律では「許容量」はまったく規定されていなかったのだから。

こんな不安定なシステムの全体が、18 世紀および19 世紀に存在し続けた。だから、汚職対策の本質とその結果も変わらなかった。ロシア人は、裁判官への贈与を当然のものと認識し続けた。そして、そこにはそれなりの根拠があったことは、認めざるを得ないだろう。

ファデイ・ブルガーリンは、詩人アレクサンドル・プーシキンの時代の作家で、秘密警察への情報提供者だったが、その彼はこう記している。

「違いは行動にある。ある者は、請願者に金品を要求し、もらえなければ不正な行為に及ぶが、他の者は、自身の義務を果たす。そして、誰かがその一件のために贈り物をしても拒みはしない」。