ロシアで酔っぱらわされた外国の大使たち:目的は本音を吐かせることだった?

「陛下は私をお呼びになり、ワインのゴブレットを手ずから渡された」。ラファエル・バルベリーニは書いている。彼はイタリア貴族で、1564年に、イワン4世(雷帝)に、イギリスのエリザベス女王の書簡を携えてきた。

「間もなく我々は、酩酊して意識もうろうとなり、あらゆる品位も慎みも忘れ果てて、早く扉から抜け出そうと急いだ。やっとの思いで宮殿のポーチに辿り着くと、そこから20歩ちょっとのところに、使用人たちが馬を引いて我々を待っていた。ところが、ポーチを降りて、帰宅すべくまず馬までたどり着こうとするのだが、膝までの深さの泥濘の中を右往左往しなければならなかった。真っ暗な夜で、灯りはどこにもなかったので、我々は疲労困憊した末に、やっと馬に這いあがったものだ」

バルベリーニが記したアルコールの試練は、そんなに珍しいものではなかった。「ロシアのもてなし方を知る多くの外国人は、痛飲を強いられるだろうと心配しつつ、食卓についた」。19世紀の歴史家ワシリー・クリュチェフスキーは書いている。

「ビールは、ソリに満載して運んできた」

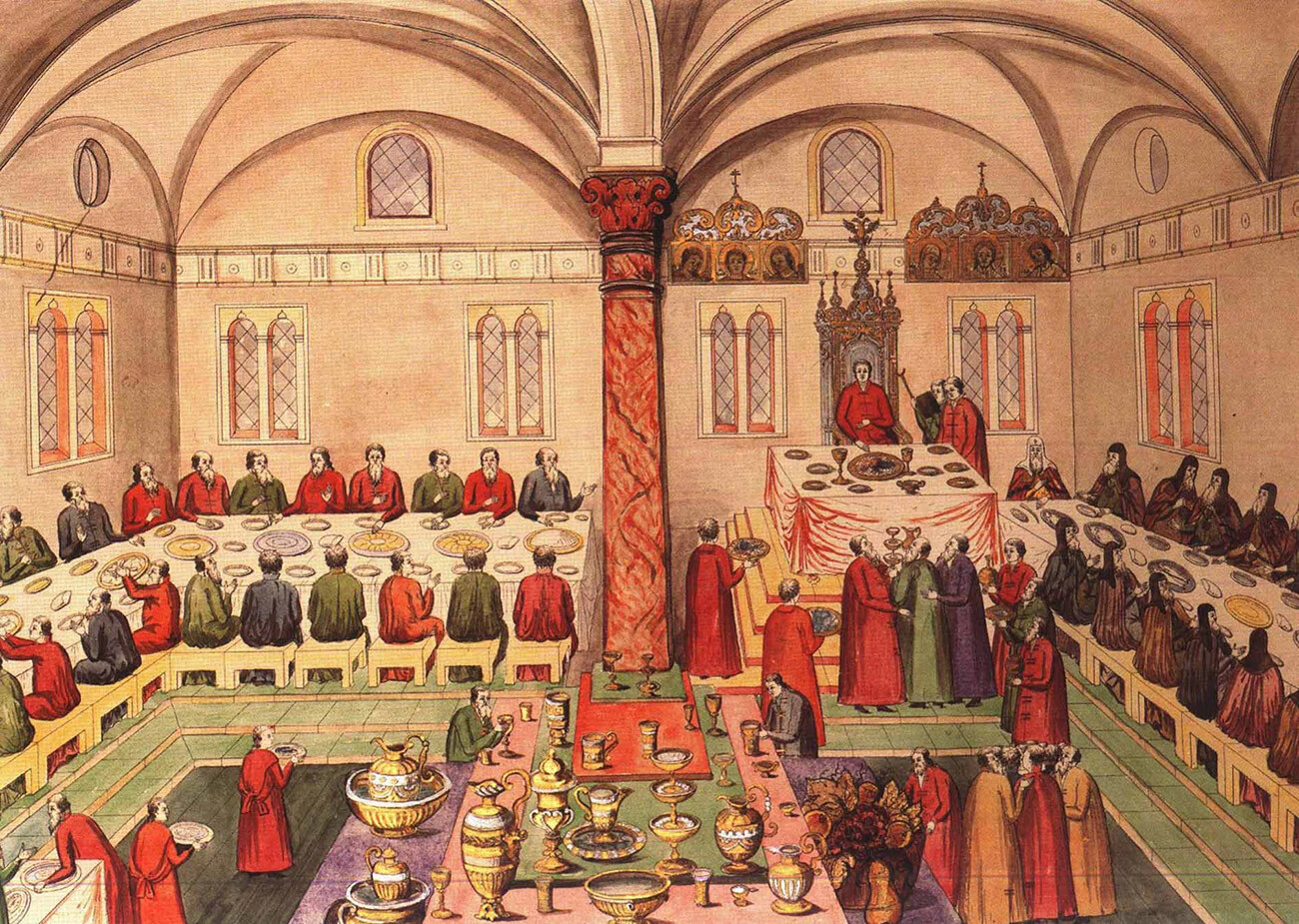

クレムリンのツァーリ晩餐

クレムリンのツァーリ晩餐

15~16世紀には、モスクワ大公(後にツァーリ)は、すべての外交使節を自ら引見し、もてなした。17世紀に入ると、外国の大使が増えたが、ロシアはすべての国と良好な関係を築けたわけではなかった。その頃から、ツァーリ主宰の晩餐は――とくに飲酒をともなうものは――、最も尊重される外交官だけの特権となった。

そういう酒宴がどんな風に行われたか、1659年にアンドレ・ローデが描いている。彼は、駐ロシア・デンマーク大使館の秘書で、当時の公使はハンス・オリデランドだった。

「飲み物が運ばれてきた。ワイン、蜂蜜、ウォッカ、さまざまな大きさの銀と金鍍金の水差し7つ、錫の大きな水差し5つだ。ビールは橇で運ばれた。食卓が整えられると、所狭しと料理が並べられ、余分なものは我々の使用人に渡された。それから、やおら外交使節が晩餐に呼ばれた。ロシアの慣習に則り、まず初めに、食欲をそそるように、金で縁取られた美麗な「チャルカ」(小グラス)で極めて強いウォッカを飲むよう勧められた。それから、食卓についた全員に、大きなグラスにラインワインが注がれた。しかし、次の乾杯を見越して、誰もそれに敢えて触れようとはしなかった」。ローデはこう書いている。

チャルカ(お酒を飲むためのマッグ)

チャルカ(お酒を飲むためのマッグ)

17世紀の「チャルカ」は、120ミリリットル以上あったから、それで晩餐が始まったとすれば、デンマークの外交官がラインワインを飲むのを急がなかったのは驚きではない。

では、ロシア人はこういう宴会でどうふるまったか?当時のロシアの顕官や貴族の考えからすれば、ツァーリの饗宴では――いや、他のどんな宴会でも――酔っぱらうことは、主人への敬意を示す立派な行為だった。

オーストリアの外交官オーガスティン・フォン・マイヤーベルグもまた、17世紀にモスクワを訪れた際に、次のように述べている。「宴会における飲酒の唯一の『制限』は、完全な酩酊状態だ。宴会の席から運び出されないかぎり、誰もその場を離れることはない」

ボリス・ゴドゥノフ時代のボヤールのチャルカ

ボリス・ゴドゥノフ時代のボヤールのチャルカ

ちなみに、マイヤーベルグ自身も、外交官のロシア式歓待は、御免こうむりたかった。あるとき彼は、当時のロシア外交を事実上担っていたアファナシー・オルジン=ナシチョキンを訪問したが、安堵したようにこう書いている。「オルジン=ナシチョキンは、同胞の習慣の愚かな模倣者ではなかった。友好的な礼儀をもって、我々を痛飲や酩酊のしきたりから解放してくれた」

しかし、相手がツァーリとなると、そうはいかない。ロシアのウォッカに慣れていない大使は、この厄介な義務から逃げることはできなかった。明らかに、ロシア側の外交官は、外国人を酩酊させることをはっきり目論んでいた。

「客人を良くもてなすことは、すなわち酔わせることだ」

ウォッカ(当時、モスクワでは「パンのワイン」と呼ばれていた)は、概して、外国の大使に出される主な品だった。16~17世紀のモスクワ大公国では、それは依然として極めて高価な飲み物であり、その生産は国家が独占していた。

例えば、ロマノフ朝初代ツァーリのミハイル・ロマノフの時代、ジョン・メイリックはイギリス大使として赴任したが、次が彼に与えられたアルコールの量だ。

その日、メイリック個人に出されたのは、ウォッカがチャルカで4杯(約0.5リットル)、ワインが1杯(1.1リットル)、長く寝かせた蜂蜜酒が3杯、メドヴーハ(蜜酒)1.5杯、ビールが1ヴェドロ(12リットル超)。

大使に随行した貴族たちはそれぞれ、「パンのワイン」(ウォッカ)をチャルカで4杯(約0.5リットルだが、度数は大使のよりも低い)、長く寝かせた蜂蜜酒を1杯、ふつうのメドヴーハを4分の3ヴェドロ、ビールを半ヴェドロもらった。

大使に付き添った平の召使でさえ、ウォッカをチャルカで2杯とビールを半ヴェドロ頂戴した。

当然だが、これは1日の酒量をはるかに超えている。なぜこんな大盤振る舞いをしたのか?もちろん、ロシアのツァーリの富と気前の良さを見せつけるためだ。そして、うまくいけば、大使とその従者がこういうご馳走の間に何をしゃべるか見るために。

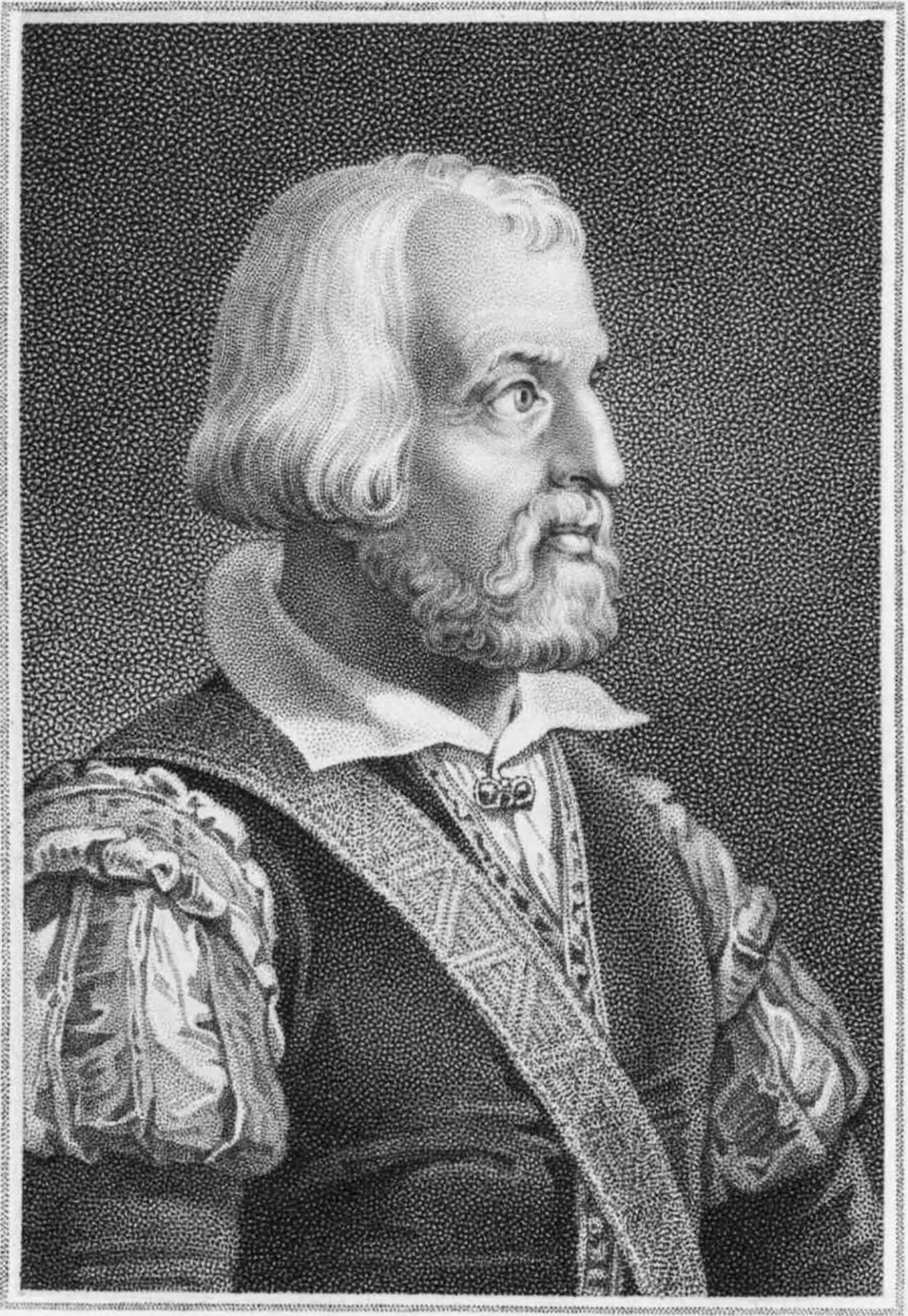

重要な大使の饗宴は、皇宮では終わらない。15世紀末から、大使公邸でも「飲ませる」習慣が現れた。公邸は、大使とその従者のためにロシア側が提供した。こういう宴会がいかに行われたかは、オーストリアの外交官・歴史家、ジギスムント・フォン・ヘルベルシュタインが詳しく説明している。彼は、16世紀にモスクワを訪れている。

「大使たちは、宮殿での饗宴から解放された後、彼らを宮殿に連れて行った当の人々が、彼らを宿舎に連れて帰る。それらの人々は、宿舎でも大使を楽しませるように命じられたと、大使に言う。銀の盃や器が、それぞれ特定の飲み物を入れて運ばれてくる。誰もが大使を酔わせようとしている。

ジギスムント・フォン・ヘルベルシュタイン

ジギスムント・フォン・ヘルベルシュタイン

これらの饗応役は、人に飲ませるすべをよく心得ている。乾杯の口実がなくなると、ツァーリ、君主の健康のために乾杯し、さらに、何らかの名誉、尊厳を備えていると考えられる人の幸福、安寧のために飲む。だから、そういう人たちのための乾杯を誰も拒むべきでないし、実際、拒むことなどできまいと、饗応役は当てにしているわけだ。こうやって飲み続けるのである。

乾杯の音頭を取る人は、盃を手にして、部屋の中央に進む。彼は、頭に何もかぶらずに、誰の健康のために飲むのか、何を願うのか雄弁に語る。そして、盃を干してひっくり返し、頭のてっぺんに触れる。確かに飲み干したのを全員が見られるように。そして、乾杯の対象となった人の健康を改めて祈るのだ。

それから彼は、最も高い場所に行き、いくつかの盃を満たすよう命じ、それからめいめいにその盃を渡して、誰の健康のために飲むのかを告げる。そして、全員一人ずつ、部屋の中央に進み出て、杯を干し、自分の席に戻らなければならない。

ずっと飲み続けたくない人は、酔っ払ったり眠ったりしているふりをするか、少なくとももう飲めないと言い張らなければならない。それというのも、ロシア人の確信するところでは、客をよくもてなし歓待することは、酔っぱらわせることに他ならないからだ」

皇宮の饗宴でも、大使の宿舎での「出張宴会」でも、大使に飲ませるよう命じられた役人は、長大な人名リストをもってきた。これには、その健康を祈って飲むべき人の名が記されていた。飲む理由がなくならないようにというわけだった。

歴史家クリュチェフスキーはこう書いている。「役人たちは、しばしばその目標を完全に達成した――つまり、大使を酔わせることだが、それが悲惨な結末を迎えることもたまにあった。しかし、別の重要な目的が果たされることもあった。酩酊した大使は、心に留めるように命じられたことを、時に口を滑らせたからだ」

しかし、大使がそんなに痛飲できなかったら、どうなるのか?そういう場合、モスクワ大公は、海外の賓客が「飲み残す」ことを寛大にも許した。

こういうケースはたとえば、モスクワ大公イワン3世の治世に、アンブロージョ・コンタリーニをめぐって起きている。このイタリア人は、大公から与えられた大杯の4分の1をかろうじて飲めただけだったが、イワン3世は、大使が盃を飲み残すことを許した。

「陛下はいたく立腹された」

しかし、外国の大使や賓客を痛飲させるのを最も好んだのは、言わずと知れたピョートル大帝(1世)。ヨーロッパの客人は、彼の後にも先にもこれほど飲まされたことはない。この点について誰より多く証言を遺しているのは、フリードリヒ=ヴィルヘルム・ベルヒホルツだ。彼はホルシュタイン公国の貴族で、ピョートル大帝の知遇を得ており、彼の隣席のもとで何度も酩酊することを強いられた。

「私は酒宴をひどく恐れていた」と、このホルシュタイン人は白状する。彼の君主は、カール・フリードリヒ(ホルシュタイン公)だが、その彼も、それをよく弁えていた。

「殿下は、私にこう囁いた。ブルゴーニュ・ワインと同じ、籐の巻きついた瓶に、赤い水を注ぎ、それをワインと混ぜるようにと」。このように公は、臣下に対して、ピョートルの大酒に対処するように助言したのだった。

カール・フリードリヒ

カール・フリードリヒ

しかし、こういう方法は、カール・フリードリヒ自身の助けにはならなかった。ピョートル大帝は、客たちが彼の健康のために、「然るべく」飲むさまを注意深く見守っていた。ホルシュタイン公が、祝賀の席で希釈したワインを飲もうとすると、ピョートルは、「殿下からグラスを取りあげ、味見した後、こう言って返した。『貴殿のワインは良くないぞ』」

ホルシュタイン公が、「自分は体調が悪いので、そんなに飲めない」と反論しようとすると、皇帝は言い放った。薄めたアルコールは純粋なものよりもさらに有害である、と。「そして、皇帝がふだん飲む、強くて苦いハンガリー・ワインの瓶からグラスに注いだ」

ピョートルは、誰かがあまり飲んでいないと知ると、怒った。ベルヒホルツはこう回想している。

「皇帝は気がついた。左側の食卓には、大臣たちが座っていたが、すべての乾杯が純粋なワインで行われたわけではない、少なくとも彼が要求したワインではなかった、と。皇帝は激怒し、その食卓に座っている全員に対し、罰を与えた。すなわち、自分の目の前で、巨大なグラスでハンガリー・ワインを飲み干させよ、と命じたのである。しかも彼は、2本の異なる瓶から注がせ、飲んだ者はたちまちひどく酔った。だから、おそらく、ウォッカがワインに加えられのだろう」

要するに、ピョートル大帝は、痛飲するのが大好きで、自分も他人も容赦しなかった。皇室の祝賀で、喧嘩や気まずい場面が演じられるのはありふれたことだった。ベルヒホルツは記している。

「提督(*フョードル・アプラクシン)は酔っぱらって、子供のように泣いた。彼は泣き上戸なので、こういう場合にはよくあることだ。側近のメンシコフ公爵は、酔いつぶれて意識を失い、従者らは、夫人と妹を迎えに来させざるを得なかった。二人の婦人は、いろんなアルコールを使って、多少意識を回復させ、皇帝に彼を連れて帰る許しを請うた。要するに、酩酊していない者はほとんどいなかった…」

ピョートルの凄まじい酒宴は、時に恐ろしい結果に終わったことが知られている。たとえば、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ケトラー(クールラント公)のケースだ。ピョートルは、姪のアンナ・ヨアーノヴナを彼に嫁がせたのだが、その新郎は、ロシア皇帝との饗宴から生還できなかった。結婚式から2日後、新郎は、サンクトペテルブルクからの帰途に死亡した。

しかも、当時の人々は、この悲劇の原因として、若いクールラント公が、よせばいいのに、ピョートルと飲み比べをしたことを指摘している。

しかし、ピョートル大帝は、客や臣下と公の席で痛飲した最後のツァーリだ。その後のロマノフ朝では、こういうロシアの「アルコール外交」の恐るべき伝統は姿を消した。