ニコライ2世はいかに「聖人」となったか:皇帝一家殺害から列聖にいたる経緯は?

2017年、ロシアの有名な映画監督アレクセイ・ウチーチェリが映画『マチルダ』を製作した。この映画では、将来のニコライ2世が、バレリーナのマチルダ・クシェシンスカヤと軽薄な関係を結ぶ軽薄な若者として描かれていた。当時、正教の信者の多くはこれを、2000年に列聖された聖人の記憶への侮辱だと考えた。

正教徒たちは、示威行為として、映画館の前に「立ちはだかった」。これは『マチルダ』に反対する集会で、皇帝一家のイコン(聖像)を掲げた十字行も行われた。十字行とは、正教の、聖堂外での行進だ。

アレクセイ・ウチーチェリの『マチルダ』に反対するワンマン・ピケット

アレクセイ・ウチーチェリの『マチルダ』に反対するワンマン・ピケット

しかし、ロシア正教会の代表者は、こうしたスキャンダルを支持しなかった。チーホン・シェフクノフ主教は、影響力のある宗教人で、総主教庁文化評議会の議長であり、ロシア正教会の最高教会評議会の委員でもあるが、この映画を「ファンタジー」のジャンルとして扱うよう信者に促した。

ロシア正教会は、皇帝一家の列聖に際し、尋常ならざる、矛盾に満ちた問題に直面した。ニコライ2世は、「霊的な偉業」のためではなく、「新致命者」(信仰によって死に至った者)として列聖された。つまり、彼の苦しみは、彼がおかした過ちを上回ったというのだ。

しかし、この見方は、ロシア正教会の聖職者の間でも、一致した理解を得られたわけではない。ロシア社会は、もちろん、その大半が、ニコライ2世は帝国の滅亡に責任があると考えていた。

銃殺――列聖への最初の前提

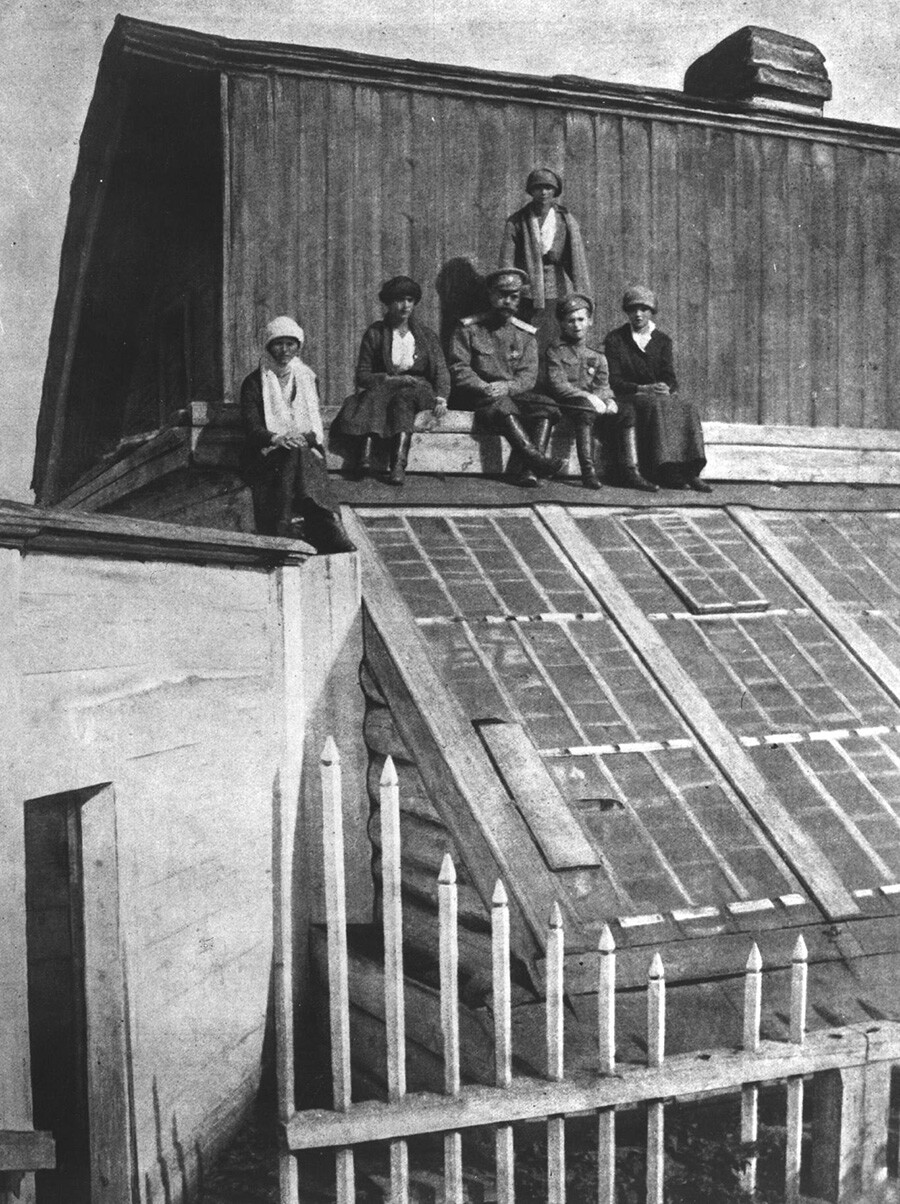

死の数か月前、ツァールスコエ・セロー

死の数か月前、ツァールスコエ・セロー

ニコライ2世は、1917年3月2日、2月革命(ボリシェヴィキが権力を握った10月革命に先立つ革命)が進行するなか、帝位を放棄した。退位後に彼は、離宮ツァールスコエ・セローにほぼ半年間軟禁されていた。その後は、家族とともにシベリアのトボリスクへ、さらにエカテリンブルクへと移された。

そしてエカテリンブルクで、1918年7月17日夜、ニコライ2世は、妻、5人の子供、料理人、医師、皇后のメイド、皇帝の従僕もろとも銃殺刑に処せられた。

ニコライ2世の死後すぐに、信者の間で列聖の話が持ち上がった。ロシア正教会にとって、皇帝は、「神によって油注がれた者」だ。その彼がかくも残忍に、しかも子供もいっしょに虐殺されたことは、殉教者の死と人々に認識された。

ニコライと家族のために、全国の教会で、死者のための聖体礼儀が行われ、チーホン総主教自身が司祭たちに追悼祈祷を行うよう促し、皇帝の「霊的な偉業」について熱弁を振るった。

「我々は、陛下が退位されたとき、ロシアへの愛とその安寧のためにそうされたことを知っている。退位の後、外国で安全と比較的平穏な生活を見出せたかもしれないのに、陛下は、ロシアとともに苦しむことを望まれ、そうはされなかった」。こうチーホンは言った。

ソ連の反宗教的な政策にもかかわらず、信者たちは長年にわたり、ロシア皇帝の記憶を重んじてきた。そして、革命後に亡命した、ロシア人の君主主義者は、特別な熱意をもって皇帝を崇拝した。

彼らの間で、列聖の可能性について議論が白熱した。ニコライ2世だけ、あるいは子供だけを列聖するか、はたまた皇后アレクサンドラ・フョードロヴナだけを除外するかなど、様々な提案がなされた。皇后については、神秘主義へ傾斜していたこと、「背教者」グリゴリー・ラスプーチンを皇帝一家に近づけたことのために、とくに多くの不満が示された。

長い論争と話し合いの後、1981年に在外ロシア正教会は、ニコライ2世、その妻、子供たちに加え、カトリック教徒だったアレクセイ・トルップ(皇帝の従僕)と、ルター派のエカチェリーナ・シュナイデル(皇后の側近)も列聖した。

ロンドンのアントニー・スロジスキー府主教はこう述べている。「外国では、多くの人々が彼ら(皇室のメンバー)を聖人として崇め」、彼らに向かって祈ってさえいる。「皇室の人々は、厳しく自分を律し、ロシアのために苦しみ殉教した、と考えて、追悼祈祷を行う者もいる」

列聖への反論の根拠

ニコライ2世と彼の家族、トボリスク

ニコライ2世と彼の家族、トボリスク

ペレストロイカ期の1980年代後半から、ロシア正教会の再編、復活とともに、ニコライ2世とその家族の列聖に関して、ロシア本国でも広く語られ始めた。1992~1997年に、ロシア正教会のシノド会議・列聖委員会は、皇帝一家を列聖する根拠の有無について研究した。

委員会は、列聖の反対者の議論を慎重に検討した。

第一に、多くの人が、帝位から「神により油注がれた者」が退いたことを、教会における罪であると認めた。彼は、「自分が牧すべき者たち」を運命のなすがままに任せた。そして、彼のこの行為により、凄惨な内戦が起きて、ロシアを破滅の淵に導いた。

しかし、委員会では、これに対する反論も出された。「王国のために油注がれた正教の王」なる立場は、教会の規範では定義されておらず、要するに国の象徴にすぎない。それどころか、皇帝の退位の決断は、真の道徳的行為として、つまりロシアの安寧のための自己犠牲として認識されるべきだと主張された。

「彼は、退位に署名することを拒否すれば、敵の様子から、内戦につながるのではと危惧していた。皇帝は、自分のせいでロシア人の血が一滴たりとも流されぬよう望んでいた」。委員長を務めたユヴェナリー府主教は、こう最終報告で述べている。

第二に、列聖の反対者は、皇室と「怪僧」グリゴリー・ラスプーチンとの間の「反教会的な」つながりを強調した。なるほど、ラスプーチンは、何らかの神秘的なやり方で、血友病を患っていた皇太子アレクセイの出血を止めるのを助け、皇后の神経を落ち着かせることができたらしい。だが、この農民――多くの者が山師とみなしていた人物――は、皇室の生活に容喙し、ニコライに政治的影響まで及ぼした。

それでも、ロシア正教会の列聖委員会は、皇后の弱さに寛容であるべきだとした。医学が無力だと悟った彼女は、母親として、「彼女の悲しみを助けることができた人を信じる用意があった。せめて少しでも息子の苦しみを和らげることができた人を」。一方、皇帝は、愛情深い夫および父として、彼女の気持ちを大目に見た。

第三に、列聖決定の前に重要な論点だったのは、皇帝一家とその遺体に関係する奇跡がないことだった。

しかし1990年代に、教会のさまざまな機関が、「皇室の致命者」への祈りを通して、奇跡、癒しなどの「恩寵を思わせる助けを得た」との報告を受け取り始める。

さらに、ロシア正教会はこう主張した。すなわち、ニコライ2世と「皇室の致命者」を描いたイコンに聖油が浮かび出たとの証言を多数受け取った、と。「皇室の致命者のイコンに血のような色の斑点が奇跡的に現れ、芳香を放った」

列聖の根拠

ニコライ2世と家族。左側から娘のオリガ、マリア、ニコライ2世、アレクサンドラ・フョードロヴナ、娘のアナスタシア、息子のアレクセイ、娘のタチアナ。リヴァディア、1913年。

ニコライ2世と家族。左側から娘のオリガ、マリア、ニコライ2世、アレクサンドラ・フョードロヴナ、娘のアナスタシア、息子のアレクセイ、娘のタチアナ。リヴァディア、1913年。

一方、委員会は列聖の支持者の論拠も示した。第一に、聖職者と一般信者、数千人が署名をして、列聖支持をアピールしたこと。

第二に、列聖の根拠とされたのは、皇帝一家、とりわけ皇后アレクサンドラの深い信仰だ(彼女は、ドイツ中部のヘッセン大公国の公女だが、夫のために正教に改宗した)。この点で皇帝一家は、当時のロシア貴族たちから際立っていた。貴族たちの多くは既に教会から離れていたからだ。「皇帝の子供たちの教育には、宗教的な精神が浸透していた」

また、皇后の「義人」としての生き方についても語られた。「アレクサンドラ・フョードロヴナの書簡には、その宗教的感情の深さがすべて現れている。不屈の精神、ロシアの運命への悲しみ、そして神の助けへの信仰と希望がどれほど溢れていることか」。さらに、皇后と娘たちが第一次世界大戦中に負傷者の看護に当たったことも指摘された。

第三に、ロシア正教会の見解によれば、ニコライ2世は、教会に必要な事柄に大きな注意を払い、教会や修道院の建立に惜しみなく寄進し、現在とくに崇敬されている多くの聖人の列聖を主導した。そうして列聖された聖人のなかには、サローフのセラフィムが含まれている。

とはいえ、多くの人が、ニコライ2世とその家族の死は、殉教とは認められぬと考えていた。だが、複数の証言によると、皇帝夫妻は、人生最後の時期、捕われの身にありながら、しかも、ボリシェヴィキの苛めや嘲弄にもかかわらず、『聖書』を熟読し、敬虔で柔和な生活を送ったという。

これらの事柄に鑑みて、皇帝一家を「殉教者」として列聖することが提起された。「皇帝一家は、キリストに倣い、敵の手による肉体的、道徳的苦痛に辛抱強く耐え、死に至った」

「皇帝一家のこれらの偉業を認識したうえで」、委員会は全会一致で列聖を承認した。2000年8月20日、モスクワの救世主キリスト大聖堂で、皇帝一家の全員を含む、20世紀ロシアの「新致命者」(信仰によって死に至った者)と「表信者」(信仰を示したことで苦難を受けた者のうち、死に至らなかった者)の列聖の儀式が行われた。皇帝ニコライ2世、皇后アレクサンドラ、皇太子アレクセイ、大公女のオリガ、タチアナ、マリア、アナスタシアは、「新致命者」として列聖された。

最後に、2000年に聖書学者で評論家のアンドレイ・デスニツキーは、ニコライ2世の殉教のキリスト教的意義について書いた。すなわち、列聖の支持者にとって事の本質は、「全ロシアの、ロシア国民の罪のために皇帝一家が払った犠牲を認識することである」。

列聖の隠れた動機

ユヴェナリー府主教は、列聖委員会の最終報告でこう述べた。「君主の列聖は、君主制のイデオロギーとはまったく関係がなく、君主制という政治体制の『列聖』を意味するものではない」

「ここでの教会の立場は十分明確だった。列聖されたのは、ニコライ2世の統治の在り方ではなく、その死に方であり、政治の場から離れたことだと言っていいだろう」。有名な神学者であるアンドレイ・クラエフ輔祭はインタビューでこう語った。

「ニコライ2世は、人生最後の数ヶ月間、囚われの身であったときに、憤慨し猛り狂っても不思議でないだけのあらゆる理由があった。怒りに我を忘れ、あらゆる人、あらゆるものを非難してもおかしくなかったが、そのようなことはまったくなかった」

また、クラエフの考えでは、教会にとってこの大きな決定は、キリスト教にとって悲惨な時代だった20世紀のひとつの総括を意味する。

さらに、列聖の重要な動機となったのは、ロシアと海外の正教会の和解でもあった。ソ連崩壊後の1990年代に、在外ロシア正教会と、ロシア本土のロシア正教会とを、モスクワ総主教座のもとで統合するか否かの問題が生じた。

在外ロシア正教会にとって、皇帝一家の神聖さは既に揺るぎないドグマだった。したがって、デスニツキーが書いているように、「皇帝一家の神聖を認めることは、ロシア正教会との和解の必須条件であると、在外ロシア正教会は指摘した」

こうして、ロシア正教会は、皇帝とその家族を列聖した。が、彼らとともに亡くなった使用人や側近は、その対象外となった。在外ロシア正教会は、彼らを列聖していたのだが。

本物と認められぬ遺体

今日、ロシア全土の20以上の教会が、最後のロシア皇帝とその家族を記念している。主要な教会は、皇帝一家が死亡したエカテリンブルクにある「血の上の聖堂」だ。

エカテリンブルクにある「血の上の聖堂」

エカテリンブルクにある「血の上の聖堂」

1991年に国家調査委員会は、エカテリンブルク近郊で遺体を発見。これは、皇帝一家のうち5人のものと認定された。1998年、これらの遺体は、サンクトペテルブルクのペトロパヴロフスク大聖堂で厳かに葬られた。この聖堂には、ピョートル大帝(1世)以降の、他の皇帝も葬られている。

サンクトペテルブルクのペトロパヴロフスク大聖堂で行われた再埋葬

サンクトペテルブルクのペトロパヴロフスク大聖堂で行われた再埋葬

通常、聖骸の崇拝は教会にとって重要なことだが、ロシア正教会は、これらの遺体を皇室のものとは認めていない。また、総主教以下の高位の僧侶たちは、葬儀に参加しなかった。

ニコライ2世一家が銃殺されたイパチエフ館。壁は探索者により銃弾などの証拠の探索で引き剥がされていた。

ニコライ2世一家が銃殺されたイパチエフ館。壁は探索者により銃弾などの証拠の探索で引き剥がされていた。

ロシア正教会によれば、新たな資料の分析は「教会の任に非ず」。正教会は、どちらかといえば、1918~19年にオムスク地方裁判所調査官ニコライ・ソコロフが行った最初の調査に依拠しているという。

そのソコロフの調査によれば、皇帝一家と使用人の遺体はすべてバラバラにされ、完全にまたは部分的に破壊されて、森に埋葬された。そして、しばらく後に、埋葬場所が見つからないように、均されてしまったという。

「ガニナ・ヤマ」にある皇室新致命者修道院

「ガニナ・ヤマ」にある皇室新致命者修道院

こうした事情から、巡礼や皇帝崇拝者を主に引きつけたのは、廃坑「ガニナ・ヤマ」の跡地に2000年に建立された皇室新致命者修道院のほうだ。1919年に、ソコロフが最初に、皇帝一家のものと思われる遺体を発見したのはこの場所だった。