シュリッセリブルク要塞監獄:ロシア帝国版バスティーユ

監獄の床が傾斜して、囚人が肉食魚に食われる。じめじめした独房の壁には、拷問の道具がずらりと掛かっており、どんなに頑固な、あるいは何も知らぬ囚人でさえ、口を割らせることができる。そして、彼らの周りには、寡黙で残酷な看守たちが控えている――。一般人は、ロシア帝国最恐の監獄をこのように想像した。その監獄の名はシュリッセリブルク。

この要塞監獄は島にあった。その島は、ネヴァ川の源流にあるラドガ湖の真ん中に浮かんでいる。島の岸辺には、尖った花崗岩の岩が散らばっており、また流れが非常に激しいので、対岸に渡るのは難しい。脱獄は不可能だ。この巨大な石造の監獄は、数世紀にわたって、陰鬱な伝説で覆われてきたが、現実は、それとはかけ離れている時期もあった。

ロシア帝国の囚人たち

要塞「オレシェク」

要塞「オレシェク」

この監獄は元々、古代ノヴゴロドの要塞「オレシェク」だったが、後にスウェーデンが占領し、さらに18世紀の初めに、スウェーデンからピョートル1世(大帝)が奪った。

その後、要塞は、軍事的意義を失い、長年にわたり政治犯のための監獄となった。最初の囚人は、ピョートル自身の姉で、当時58歳だったマリア・アレクセーエヴナ皇女だ。彼女はここで3年間呻吟した。

ピョートルの死後は、その最初の妻エヴドキヤ・ロプヒナが閉じ込められた。ピョートルの2番目の妻エカテリーナが、夫の死後、その側近に担がれて即位したのだが、しかし彼女は、元はと言えば、リヴォニアの農民の娘で召使だ。「正統な皇后」の存在がはらむ危険は、十分承知していた。

そのエヴドキヤだが、夫の生前には散々苦しんだ。無理やり離婚させられ、息子(皇太子アレクセイ)と愛人を処刑され、自分も鞭打ちの刑を受けたうえ、最後の「仕上げ」に、窓が一つしかない狭苦しい独房に投獄された。

一方のエカテリーナは、2年間、その地位を大いに享受した後、43歳で亡くなった。エヴドキヤの孫ピョートル2世(アレクセイの息子)が即位すると、彼女は解放され、丁重にクレムリンに迎えられた。

しかし、シュリッセリブルクが「空き家」だった期間は長くない。間もなく、宮廷の陰謀とクーデターの新たな犠牲者が投獄され始める。なかでも有名なのは、位から追われた皇帝イワン・アントーノヴィチだ。まだ赤ん坊の頃に即位した彼は、1年余り「君臨」した後、ピョートル1世とエカテリーナの娘、エリザヴェータに退位させられた。彼女は、幼児を殺す気はなかったが、政治的混乱を避けるために、監禁せざるを得なかった。

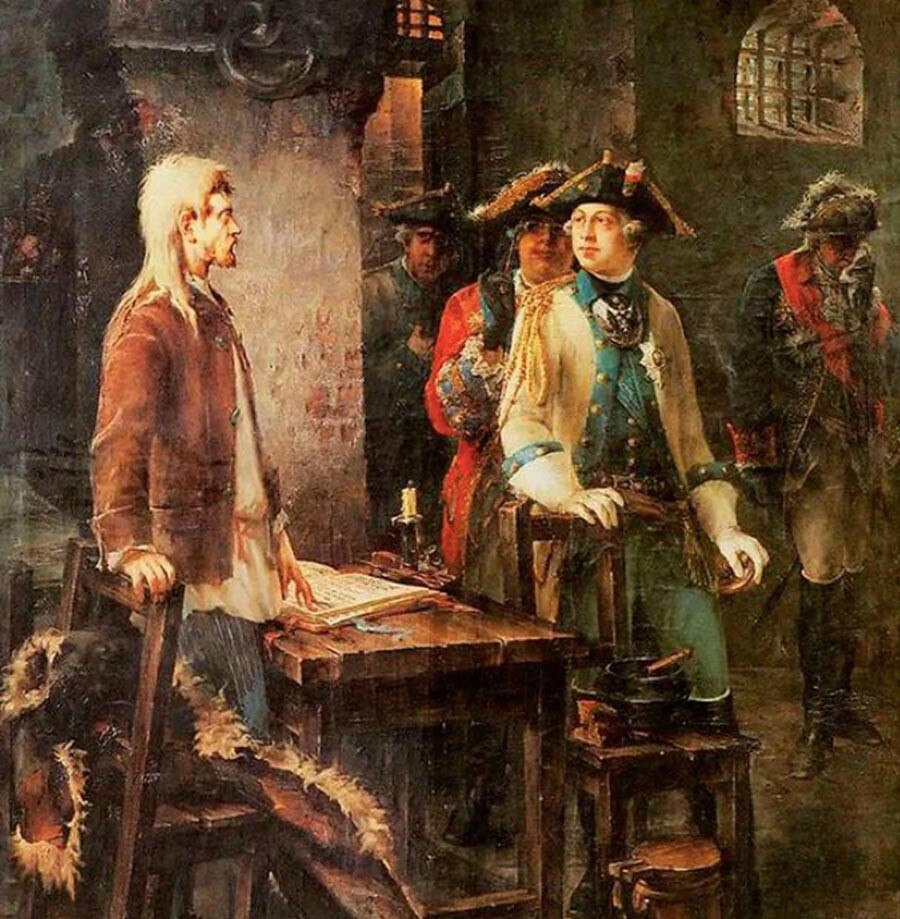

ピョートル3世がイワン・アントーノヴィチをシュリッセリブルク要塞監獄で訪問する

ピョートル3世がイワン・アントーノヴィチをシュリッセリブルク要塞監獄で訪問する

イワン6世は、「島」に送られる前に、いくつかの監獄を転々とした。シュリッセリブルクでは、特別に警備された独房に8年間閉じ込められていた。特別な指令により、看守は彼と話すことを禁じられていた。彼が何者で、本当はどこにいるのか教えることなど問題外だった。使用人からは、特別な障壁で隠されていた。

この囚人に欠けていなかったのは食べ物だけだった。しかし後に、看守が指令に背いていたことが分かる。若者は、自分の過去だけでなく、字の読み方も知っていた。

すでにエカテリーナ2世の治世だった1764年7月5~6日の夜、監獄内で悲劇が起きる。あるウクライナ人士官がこの廃帝イワンを解放、救出しようとした際に、例の指令に従い、イワンは看守に刺されて死んだ。

「絞殺せよと命じられれば絞殺する」

次第に、陰鬱な要塞監獄は、貴顕、貴族ばかりでなく、ますます多くの「客」を、つまり反体制派や自由思想家を迎え入れるようになる。たとえば、死刑を免れたデカブリストが収容された。

1884年には、「人民の意志」派の革命家たちが、帝都サンクトペテルブルクのペトロ・パヴロフスク要塞のアレクセーエフスキー半月堡から、シュリッセリブルクに移された。彼らは、アレクサンドル2世の暗殺で有罪判決を受けていた。

最初の年は36人だった。彼らといっしょに、看守マトヴェイ・ソコロフも、サンクトペテルブルクから移ってきた。彼は、その残酷さから「ヘロデ」と呼ばれていた。こ年老いた看守は、勤勉さよりも冷酷さで際立っていた。

「もし、囚人に『閣下』と呼びかけよ、と命じられたら、俺は『閣下』と言う。絞殺しろと言われれば絞殺する」。こう彼は放言していた。

最初の数年間は、「ツァーリ殺しども」には、いかなる寛容な措置も取られなかった。お粗末な食事、それに輪をかけて貧弱な書籍(しかも宗教書のみ)、近親者との文通の禁止。独房間の壁を叩いて通信すれば、隔離房に入れられ、看守を侮辱すれば死刑だ。

多くの囚人が壊血病や結核で死んだり、発狂したりした。「人民の意志派」のような若く精力的な人間にとって、唯一の行動は、刑務当局との闘いだった。

ふつうは苦情を言ったり、ハンガーストライキをしたりしたが、なかには、やけになって極端な手段に訴え、看守を攻撃する者もいた。それによって、やりきれない生活に自ら終止符を打とうとしたわけだ。

それまで何度も脱獄してきた熱烈な革命家、エゴール・ミナコフは、彼の言葉によれば、「水底の泥に落ちた丸太のように空しく腐り果てる」ことを望まなかった。彼は、近親者との面会、書籍、煙草を要求し、ハンガーストライキを行った。数日後、医者が彼の口に強制的にミルクを注いだとき、ミナコフは彼の顔を殴り、射殺された。

革命家イポリート・ムイシュキンは、看守のソコロフに皿を投げつけ、そのせいで処刑された。 同じ結末を期待して、テロリストのミハイル・グラチェフスキーは医者を襲ったが、精神病だとみなされ、許された。そのため彼は、ランプの油をかぶって火をつけた。巡回中の憲兵は彼を救おうとしたが、独房の扉はがっちりロックされていて、ソコロフが鍵をもっていた。

「そこに、ドアの向こうに、長身の痩せた男が立っていた。顔は煤けて、まさに生ける屍だ。炎の舌と煤と煙に包まれて黒ずんでいく。炎は、上から下から、四方八方から男を舐める。そして、松明さながらに燻り、燃え始める――それは生きた人間なのだ!」。女性革命家ヴェーラ・フィグネルは後年、回想している。

看守「ヘロデ」は、10分後にやっと「御輿を上げた」が、時すでに遅し。この落ち度で、ソコロフは厳しく叱責され、職務を離れた。

こういった一連の恐怖を目の当たりにした他の看守、職員は、かなり対応を和らげた。そのため、囚人の生活は、ゆっくりと、しかし確実に改善し始める。

時とともに囚人たちは、この国の囚人としては前例のない扱いを得た。監獄の所長であるイワン・ガンガルト憲兵大佐は、これに多大な貢献をした。革命家ヴェーラ・フィグネルも、それを認めている。

「我々の生活の主な改善については、ガンガルトのおかげを被っている。警察と内務省の『復讐の手』を我々から払いのけてくれたのは彼だった。彼は次のことを理解していた。自由の剥奪、活動の放棄、近親者、友人との絆の喪失は、およそ人が耐えられないほどの厳罰であり、これにさらに何かを加えるのはあまりに重い、と」

「人民の意志派」に対してそうした態度の変化が起きたのは、一つには、革命テロを国民の相当数が支持していたためだ。そのせいで、反体制派へ抜本的な措置を取るのが難しくなった。

作家フョードル・ドストエフスキーでさえ、一般国民の非難を考えると、テロリストを警察に引き渡す気にはなれないだろう、自認していた。

また、憲兵たちにとっても、階層の違いに関する先入観のせいで、教育ある階層に属する政治犯は、ありきたりの悪人には思えなかった。

帝政ロシアの政治犯が監獄内でどぶろく造り

19世紀末には、囚人は、2部屋の明るく暖かい独房で暮らしていた。しかも、電灯とモダンなクローゼットが備わり、立派な蔵書も利用でき、新聞雑誌を予約購読することもできた――ときにはイギリスのタイムズ紙さえも。概して十分な教育を受けた「人民の意志」の人々は、外国語を読んだり話したりするのだから、まあ当然ではないか、というわけだ。

また、彼らは、自分たちが作ったメニューに従って調理された食事を与えられ、自分たちの野菜畑と花壇も手に入れた。さらに監獄には、囚人のための工房と鍛冶屋が設えられた。書籍類、種子、道具は、警察が割り当てた予算から購入された。

囚人たちは、いっしょに散歩し、講義を行い、ジャムを作り、喫煙し、植物と鉱物の標本を集め、ぬいぐるみを作り、ダンスまでした。しかしダンスは、フィグネルが憲兵将校と喧嘩して、その肩章をひっぺがしたために、打ち切られた。

捕らわれの身であるはずの革命家たちは、どぶろく造りの蒸留器を組み立てさえした。もっとも、それはすぐに見つかり、没収されたが。

とくに巧妙な囚人は、憲兵たちと売買した。菜園で作った野菜を憲兵に売ったり、製本などの仕事を注文されたりした。

囚人たちは、その代金を手渡されたわけではないが、そのお金で食品、ブラシ、ペンキ、鉛筆等々を注文できた。

囚人のワシリー・イワノフは、監獄内に噴水を造った。革命家ピョートル・ポリヴァノフは、英語、イタリア語、ポーランド語を学んだ。

革命運動の理論家ニコライ・モロゾフは情熱家で、科学の普及に尽くした人物だが(その名前に因んで、近くの沿岸の村がソ連時代に命名されている)、複数の言語、数学、物理学、天文学、化学を学んだほか、物質の分子構造についての大論文まで書いた。もっとも、その結論は誤りであることが後に分かったが。

ヴェーラ・フィグネルは当時を振り返っている。「監獄では、そして監獄内の菜園では、我々が主人だった。監獄の建物内でざわめき、叫び、ときに罵言が聞こえたとすれば、それは看守や監獄の幹部ではなく、いずれかの囚人――とくに苛々していて堪え性のない者――が発したものだった。要するに、看守が叫んだのではなく、看守に向かって叫んだのだ…」

ヴェーラ・フィグネル

ヴェーラ・フィグネル

稀に行われる処刑も――たとえば、この島に送られてきた自爆テロの死刑なども――こっそり目立たぬように執行された。つまり、囚人たちが執行に気がついて抗議しないようにだ。絞首台は密かに、しかも深夜に組み立てられた。

島に閉じ込められた、憲兵たちの監獄内での生活は、彼らが監督している囚人たちのそれよりも、むしろ単調で地味だったろう。憲兵たちは、トーマス・メイン・リードやジュール・ヴェルヌを読んだり、キノコを採ったり、果実酒をつくったりして、退屈な時間をつぶした。そしてその酒を、トランプ賭博をやりながら飲んだのである。

トランプは、夕方から朝までぶっ通しでやり、その後、お茶を飲んで解散した。そういう勝負の後は、休みが1日与えられた。

目撃者は、こうした連中の集まりをこう描いている。「男たちの顔色は、不眠と倦怠で緑っぽくなっていた。とくにご婦人方の顔は、貪欲さで歪み、こんな罵言さえ吐いた。『何で烏みたいに喚き立てるのよ』、『あたしにベタベタすんじゃないよ』 、『何ビビってるのよ、手綱がいきなりケツの下に入ったみたいね?」などなど。要するに、この連中全体が、普通の人には、常軌を逸して見えた。

ある憲兵将校の妻は、夫が絶えず賭博で金を擦るので、一計を案じ、上に描かれた賭博の一夜に先立って、夫の服をぜんぶしまい込んだ。そのため彼は、下着一枚で自宅に缶詰となった。

要塞に住んでいた下士官たちは、当然の成り行きというべきか、やたらと子沢山だった。それで、この「恐るべき要塞監獄」は、軍隊式の号令だけでなく、数百人の子供の歓声が響き渡っていた。

1905年の「第一次革命」の後、こうした古い体制は消え、少数の囚人は、恩赦または移送される。しかし間もなく、要塞は、懲役を科せられた者の収容所となり、政治犯と刑事犯の両方が収監された。

以来、シュリッセリブルクは、その特殊で神秘的でオーラを完全に失う。ごく普通の刑務所になって、1917年の革命に際しては、群衆に占拠された。釈放された犯罪者たちは、刑務所の建物を破壊し、火を放った。こうして、ロシア帝国の「アズカバン」(*ご存じ、『ハリー・ポッター』シリーズに出てくる監獄)は終わった。

今日では、かつての帝国の監獄は、野外の要塞博物館で、5~10月に訪問できる。歴史絵巻を再現する人々がいて、ここで子供向けのゲームを開催する。ゲームは、騎士が活躍した中世から第二次世界大戦まで、さまざまな時代を踏まえている。

訪問者には、かつて要塞監獄で食べていたカチカチのパンの皮ではなく、別の食事が出される。グリューワインやホットドッグだ。

そして、砲郭と独房には、囚人ではなく、好奇心旺盛な観光客がいる。シュリッセリブルク要塞監獄の暗黒時代は過ぎ去って久しい。