ソ連崩壊後も使われる「ソビエト」ってどういう意味?

ソ連時代、この国はしばしば「ソビエトの国」と呼ばれていた。これは、まあ当然で、ソ連が国民の代表機関「ソビエト」のシステムによって統治される体裁をとっていたからだ。

しかし、ロシア語の「ソビエト」は、「助言」、「アドバイス」も意味するので、「ソビエトの国」というフレーズに、皮肉な意味が込められることがあった。

ソ連では、通りすがりの見知らぬ人からさえ、自分が聞きもしなかった事柄についてしばしば「アドバイス」された。たとえば、どんな服を着て、どう振る舞うべきか、子供をどう教育すべきか等々。

「ソビエト」という言葉の中に飛び込んで、その意味と歴史を探ってみよう。

「ソビエト」の3つの意味

「ソビエト」には、少なくとも3つの異なる意味がある。

1)「評議会」、「会議」。つまり、何らかの重要な問題を議論するために人々が集まった会議。

2)「アドバイス」、「助言」。人に与えたり人からもらったりする便利なヒントや指示。

3)「合意」。「同意」や「合意」(ただし、この意味の「ソビエト」は、現代ロシア語ではほとんど使われない。

「ソビエト」の語源

ノヴゴロドのヴェーチェ

ノヴゴロドのヴェーチェ

「ソビエト」(совет、sovet)という単語は、ロシア語では最も古い言葉に属する。その起源は、「話す」という意味のインド・ヨーロッパ祖語の語根「* wekw-」にまでさかのぼる。

ただし、「ソビエト」には接頭辞「so-」も付いている。これは、「いっしょに」、「ともに」という意味なので、「ソビエト」は「いっしょに話すこと」、「話し合い」の意味になる。

ロシア帝国の政治における「ソビエト」

国家評議会

国家評議会

帝政時代には、「ソビエト」と呼ばれるいくつかの政治的機関があった。英米の歴史学では、それらは通常「評議会」(Councils)として言及される。

ロシアにはたとえば、次のような皇帝の諮問機関があった。最高枢密院(1726~1730)、「最高御前会議」(1762)、「帝室会議」(1768~1801)。

さらに、以下のようなロシア皇帝の親政を補助する機関もあった。「常設評議会」(1801~1810)、「ロシア帝国軍事評議会」(1812~1918)、「ロシア帝国国家評議会」(1810~1917)。

20世紀初めになると、ロシア帝国閣僚会議(内閣)(1905-1917)も現れた。

以上の「院」、「会議」、「評議会」にはすべて「ソビエト」という言葉が使われている。

ソ連時代の「ソビエト」

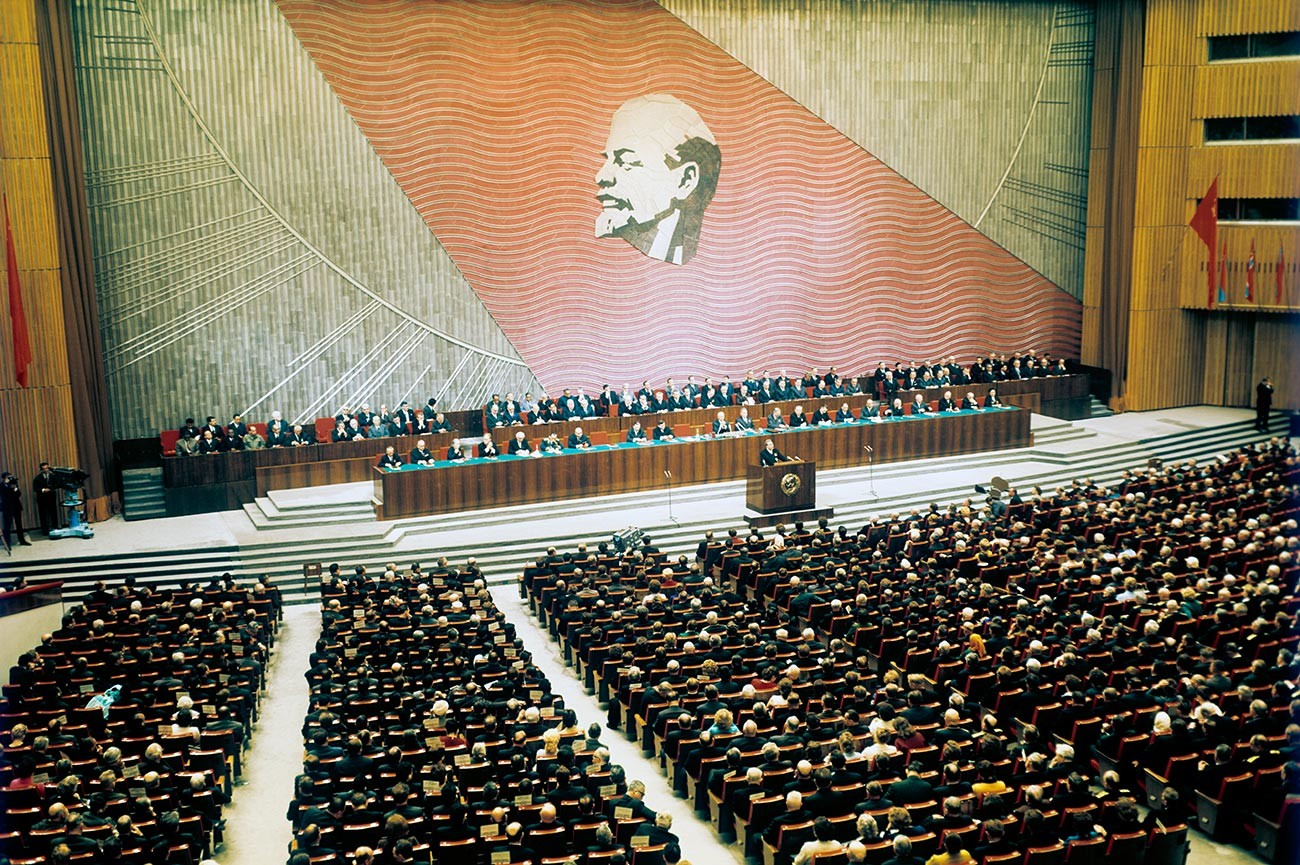

ソビエト連邦共産党中央委員会、ソビエト連邦最高会議、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国最高会議の十月革命50周年記念会議

ソビエト連邦共産党中央委員会、ソビエト連邦最高会議、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国最高会議の十月革命50周年記念会議

労働者の代表としての最初のソビエトは、1905年の第一次革命の間にロシアに登場。それらのソビエトは、さまざまな工場や生産現場で形成されている。

これらのソビエトの代議員は、工場労働者の集団から選ばれた。反抗、蜂起を指揮する機関として浮上し、やがて革命勢力として行動し始める。

未来のソ連の建国者、ウラジーミル・レーニンは、ソビエトが新しいロシアの根本をなす自治組織になるべきだと宣伝した。

1917年の二月革命の直後に、労働者と兵士を代表するペトログラード・ソビエトが形成される。この革命期に、ソビエトは、臨時政府に対抗して、その支配を全国に拡大しようとした。間もなく、ソビエトはロシア中で形成され始める。

結局、周知の通り、ソビエトが権力を握っていく。レーニンはソビエトを新たなタイプの政治組織とみなし、1917年4月、「全権力をソビエトへ!」というスローガンを掲げた。

こうして、ソビエトは、ソ連国民の基本的な代表組織になった。