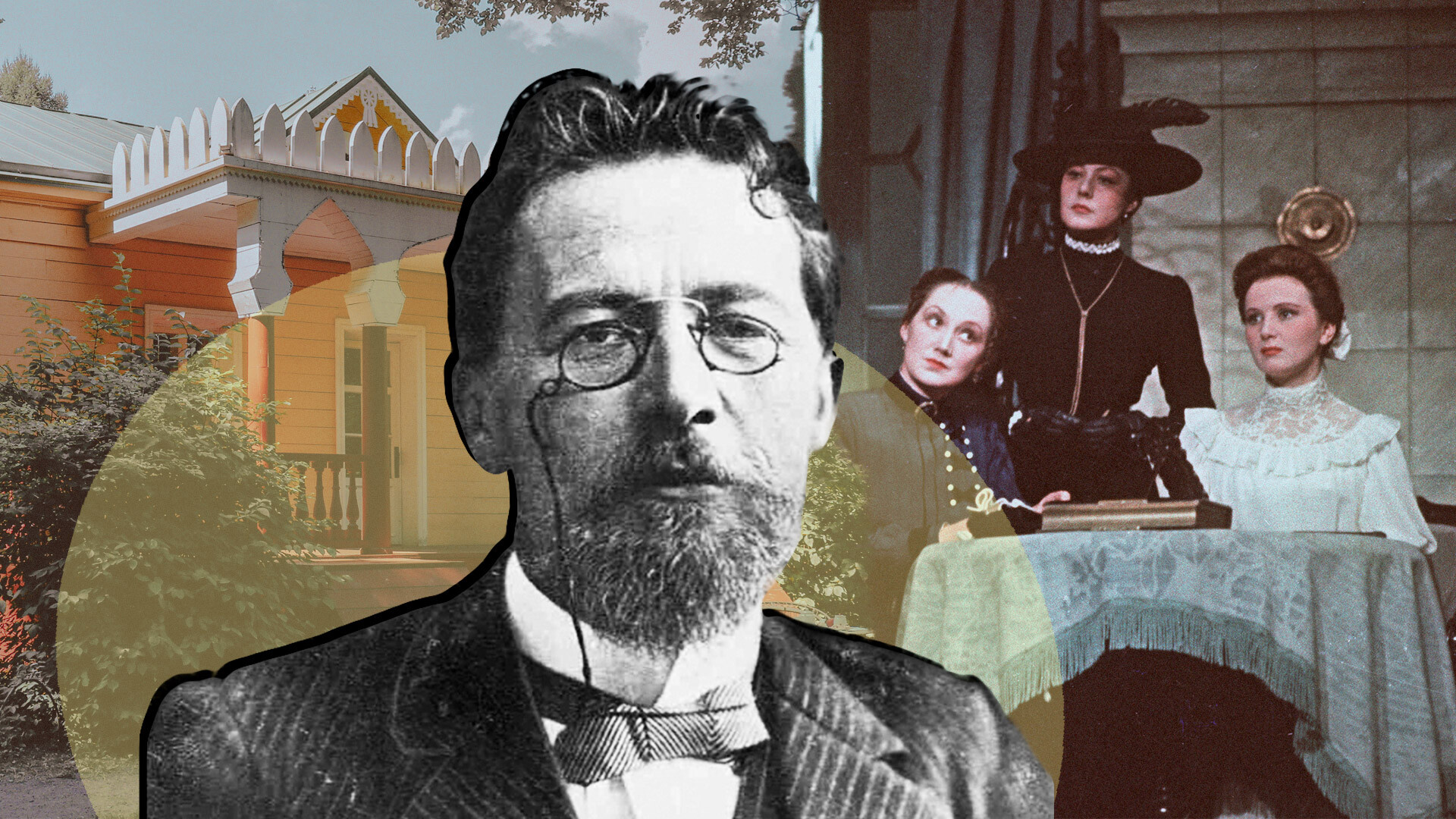

アントン・チェーホフの必読の代表作5選

1. 『箱に入った男』 (1898年)

作家マクシム・ゴーリキーは、チェーホフ宛の手紙で、こう書いている。「あなたの掌編を読んだ後では、他のどんな作品も粗雑に見え、ペンではなく薪で書かれたもののように思えます」。実際、チェーホフのどの作品も、その深みと芸術性において、他の作家の大作に劣らない。単純な事柄について、これほど繊細微妙に書ける者はほとんどいない。

チェーホフには、ごく短い掌編がたくさんあり、種を次々にかじるみたいに、どんどん続けて読める。そんなチェーホフならではの作品の一つが、『箱に入った男』だ。短く簡潔で、寓話を思わせる。

チェーホフは、全世界から自分の「殻」の中に閉じこもろうとした孤独な男を描いた。彼は無意味な人生を送った後、誰からも忘れ去られ、死んでいった。

「箱に入った男」という言葉は、普通名詞化しており、否定的な意味合いをもつ。これは、世界に心を開くことを恐れ、多くの機会を空しく逃す人々について言われる。

2. 『可愛いひと』(ドゥーシェチカ)(1898年)

ヒロインのオーレンカは、とても物静かで気立てがやさしかったので、誰もが彼女を「可愛いひと(ドゥーシェチカ)」と呼んだ。彼女は、夫の仕事と心配事に完全に没入する。最初の夫は、芝居の興行主、次の夫は、材木置場の管理人、その次の夫は獣医…。彼女は夫の仕事に大いに興味をもって精通しただけでなく、有能な助手にもなる。夫の仕事と関心に応じて、彼女の話し方と言葉さえも変化する。彼女は、献身的な、あまりに献身的な妻だったが、なぜか夫たちは次々に死んでしまうのだった…。

作家レフ・トルストイは、この物語とヒロインに感激した。彼の意見では、これが理想の女性だ。しかしチェーホフは、彼女について、一見ニュートラルな立場だが、決してこうしたタイプの人間を称賛してはいない。

3. 『三人姉妹』(1900年)

「会話は多いが、動きはほとんどない」。チェーホフ自身が、自作の戯曲についてこう書いている。この作品には、事実上、筋はないに等しい。しかも、登場人物たちはメランコリックで、ほぼ何の行動もしない。にもかかわらず、今日に至るまで、多くの劇場で上演されている。

3人の姉妹とその兄弟が、地方都市に住んでいる。彼らの父親は、1年前に亡くなり、今彼女らは、今後どう暮らしていくべきか考えている。長女オリガは、教師として働いており、次女マーシャは結婚生活に満足しておらず、三女は、自分の好みに合った男性や職業を見つけることができない。これらの知的な女子たちは、空しい無為な生活を送っている。彼女たちは、ただ夢見て、実現する運命にない計画を立てるだけだ。

4. 『桜の園』(1903年)

明らかにこれは、チェーホフの最も重要な戯曲だ。貴族という階層は、いわば寿命が尽き、「新しい」生活に適応できない。戯曲は、この階層への「判決」ともなっている。

リュボーフィ・ラネーフスカヤは、貴族の女性で、フランスでお金を使い果たしてしまった。彼女に残っているのは、見事な桜の果樹園を含む土地だけだ。それも、競売にかけられようとしている。そこへ、エルモライ・ロパーヒンが、ある提案をもってくる。彼は、かつて彼女に仕えていた農奴の孫で、今では富裕な商人だ。桜の果樹園を伐採して、土地を小区画に分割し、個別に貸し出して儲け、借金を払えばいい。これが彼の案だ。

しかし、ラネーフスカヤは、この案を無視する。オークションの日が来ると、ほかならぬロパーヒンが、桜の果樹園のある土地を購入する。かつて、彼の祖父は、そこの農奴だった。

劇は、桜の木を切る斧の音で終わる。

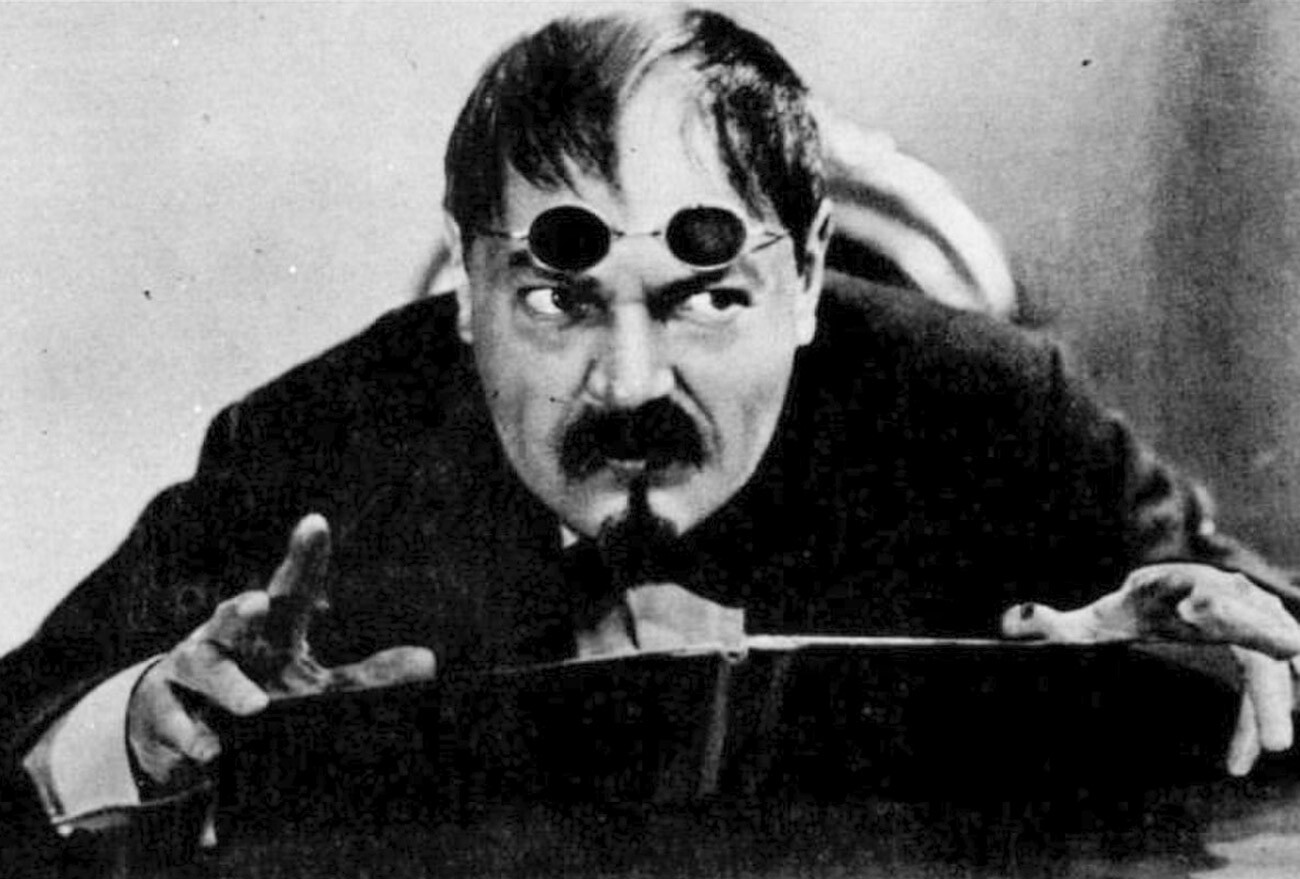

『桜の園』の初演は、モスクワ芸術座で行われた。伝説的な演出家コンスタンチン・スタニスラフスキーは、この劇の「意味」について、こんなことを言っている。

「果樹園『桜の園』は、収入をもたらさない。それは、自らの中に、そしてその花咲く純白の中に、かつての地主貴族の暮らしの詩情を秘めているだけだ。こういう庭園は、甘やかされた審美家の目を愉しませるために、その気まぐれのために成長し、花を咲かせる。それを破壊するのは残念なことだが、必要だ。国の経済発展にはそれが必要である」

5. 『サハリン島』(1891年)

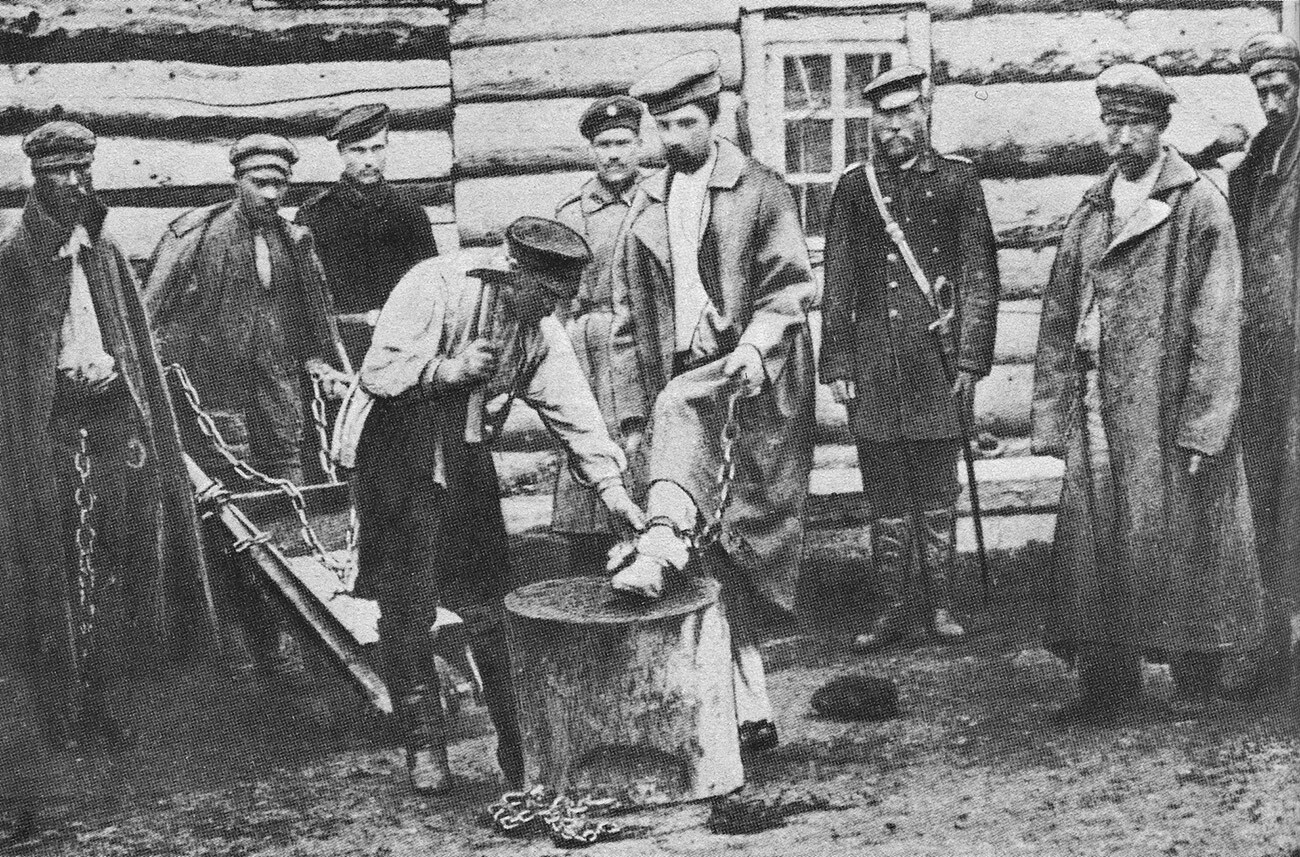

1890年、結核を病み、健康状態が悪化していたチェーホフは、当時としては考えられないような旅に出た。すなわち、極東の島、サハリン島へ。往路では、作家は2か月半を要し、シベリア全土を横断した。通常は、囚人だけがサハリン島へたどり着く。彼らは、気候の厳しい、この僻遠の地に送られていた。

チェーホフは、約3か月間この島に滞在し、そこでの生活、とくに終身刑を宣告された不幸な人々の暮らしを研究した。

彼は、ルポ風の正確さと、持ち前の簡潔な文体で、体罰も、過酷な児童労働も描いている。この旅行記にはまた、統計データも含まれている。作者は、本業の医師としての細心の注意を払って、これらを収集した。

*日本語訳の主な全集、作品集は次の通り

- 『チェーホフ全集』(原卓也、神西清、池田健太郎 訳)、中央公論社、1988年

- 『チェーホフ全集』(松下裕 訳)、筑摩書房(ちくま文庫)、1993年

- 『チェーホフ・コレクション』(工藤正廣、児島宏子、中村喜和 訳)、未知谷、2004年~

- 『チェーホフ短篇集 新訳』(沼野充義 訳)、集英社、2010年

- 『サハリン島』(中村融訳)、上・下(岩波文庫)、1953年