ロシア文学のディストピア5選

文学研究者らは、20世紀のディストピアの多くがフョードル・ドストエフスキーの『地下室の手記』とそのアンチヒーローにインスパイアされたと考える傾向にある。この主人公は、社会制度や道徳について歪んだ考えを抱いている。

しかし、ロシア文学の一ジャンルとしてのディストピアについて語られ始めたのは、1917年の革命後のことだ。革命は、歴史の転換点として、多くの作家と知識人に強烈な創造的刺激を与えた。彼らの想像理では、この革命は『黙示録』を彷彿させた。その廃墟の上に、新たな世界と生活の新しい法が築かれたわけだ。

ディストピアは大きな波紋を呼び、関心は広がっていった。ソ連時代には、それらは本質的にボリシェヴィキ体制の風刺だったため禁止された。にもかかわらず、しばしば地下出版「サミズダード」の形で現れ、西側諸国でも出版された。ペレストロイカ期には、それまで発禁だった強制収容所に関する多数の文学作品やノンフィクションが出版されたが、これらはいかなるディストピアよりも強烈だった。

2000年代には、テクノロジーの発達もあって、新たな関心の高まりが見られた。そしてそれは今も続いている。このジャンルの主要な5作品を思い出してみよう。

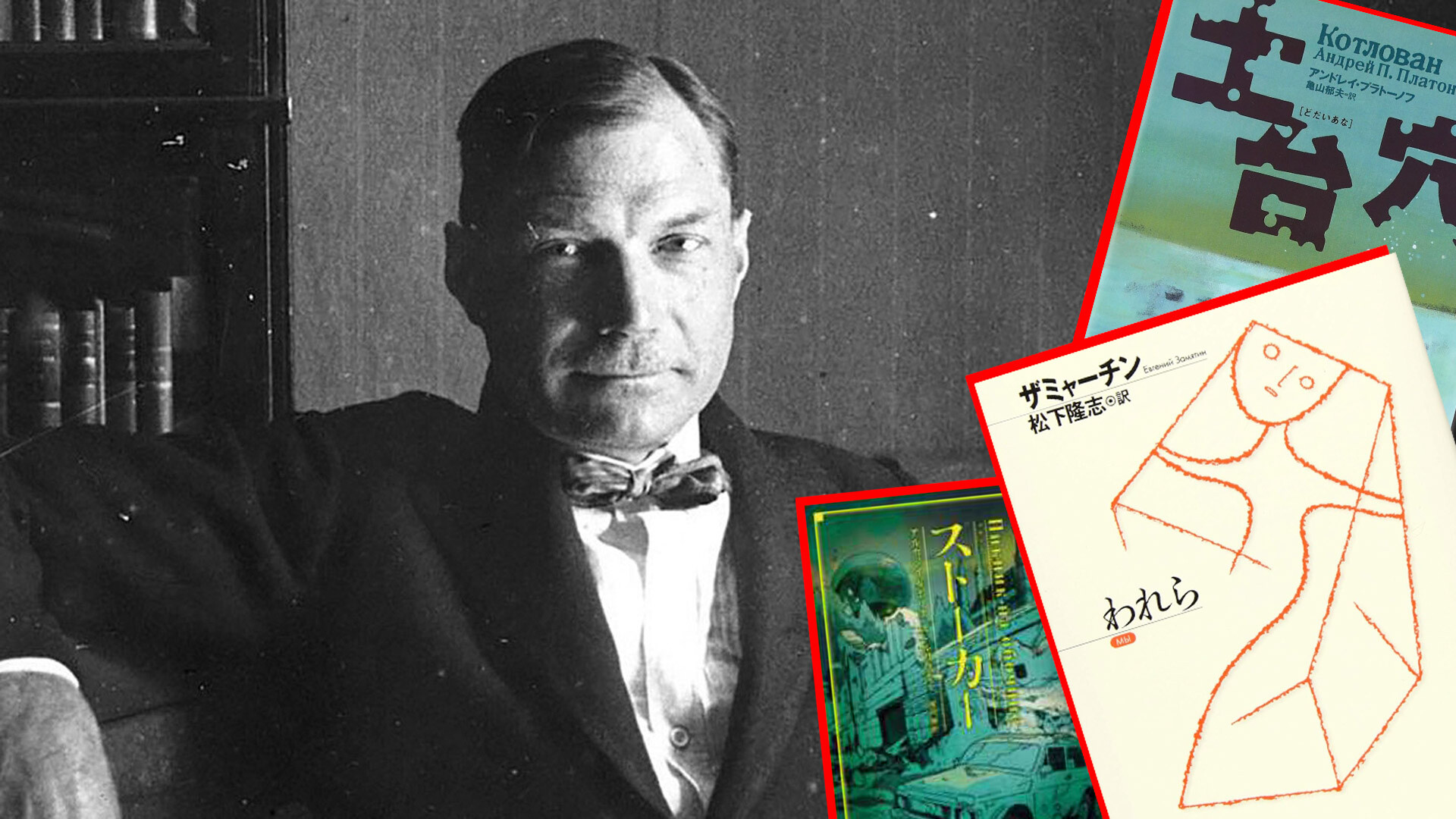

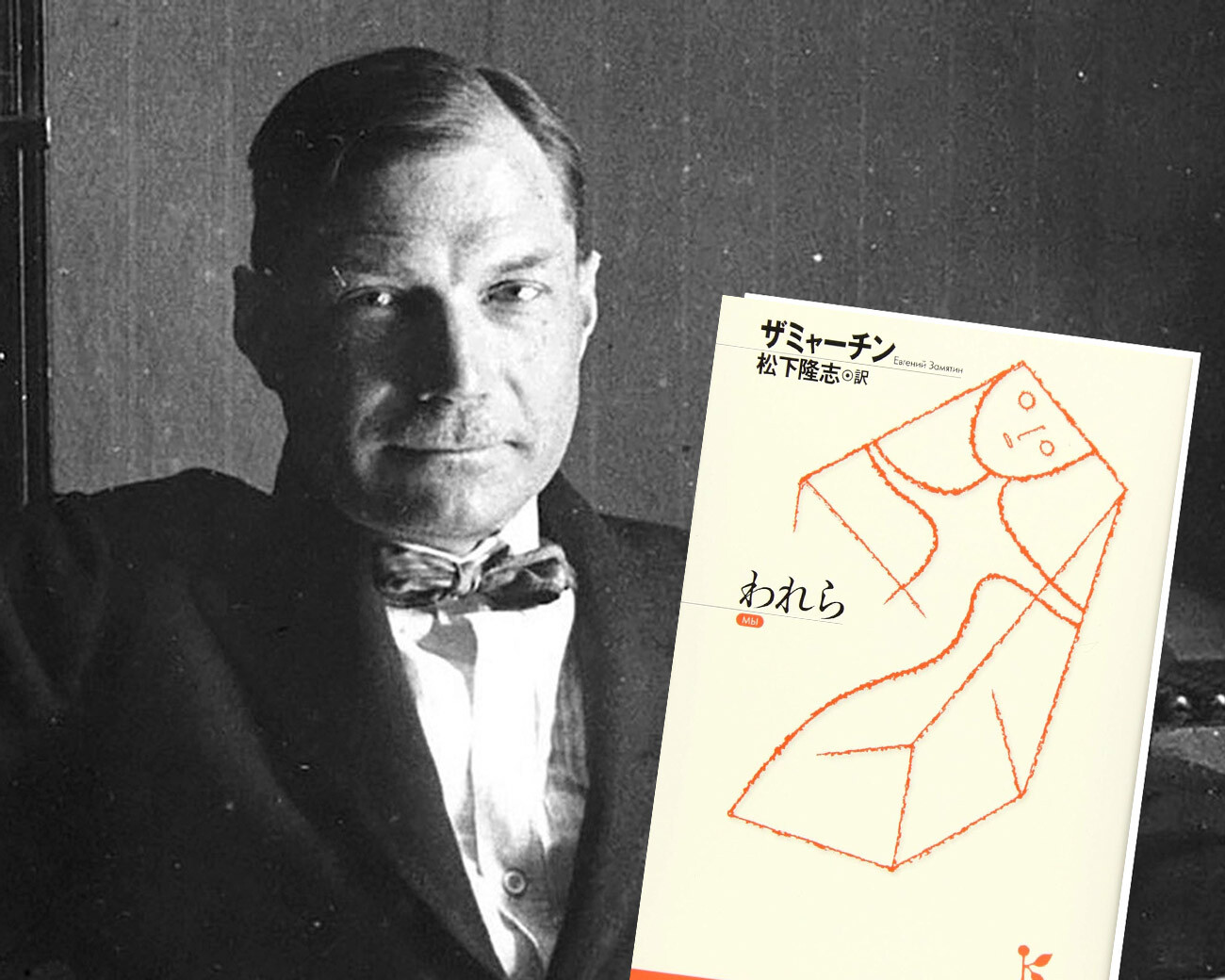

1.エヴゲニー・ザミャーチン『われら』(1921年)

誇張抜きにして、これがロシア文学を代表するディストピアだと言える。ザミャーチンと、ボリシェヴィキ体制に対する彼の風刺小説は、オーウェル自身にも影響を与えた。彼は、この小説を読んで書評を書いており(1946年)、その後、名作『1984年』を著している。

『われら』は、「戦時共産主義」を彷彿させる全体主義国家を描いている。そこでは、個人の生活は――性生活さえも――当局の管理下にあり、人々には名前の代わりに通し番号が与えられている。

この作品は最初西側で出版され、ソ連では1988年にいたるまで発禁だった。著者は逮捕されたが、影響力ある友人たちの数多くの嘆願のおかげで間もなく釈放された。ザミャーチンは1930年代初めに出国を許可された。

邦訳:

『われら』川端香男里訳、岩波書店〈岩波文庫〉、1992年。

『われら』 小笠原豊樹訳、集英社文庫、2018年。

『われら』 松下隆志訳、光文社古典新訳文庫、2019年。

2.アンドレイ・プラトーノフ『土台穴』(1929年)

プラトーノフのこの中編小説は、ソ連とその計画経済、第一次五カ年計画、そして大規模な社会主義建設プロジェクトに対する辛辣な風刺だ。その物語によると、主人公は、プロレタリアの将来の共同住宅の土台穴を掘るのに参加する。しかし、いつになっても土台穴は掘り終わらない。上司は饒舌だが、口先ばかりでほとんど何もしない。人間の命には何ほどの価値もなく、すべてが幻のごとき「全体の幸福」に捧げられる。その一方で労働者たちは、人生の意味の欠如と燃え尽き症候群に苦しんでいる。彼らが延々と掘り続ける穴は、彼らの集団墓地の寓意となる。

プラトーノフは、意図しての難解な言語が特徴であり、これは新たな現実にともなって現れたものだ。「ニュースピーク」は、概してディストピアの一特徴だ(ニュースピーク〈Newspeak、新語法〉は、オーウェルの『1984年』に出てくる架空の言語であり、作中の全体主義国家が作った新しい英語だ)。

邦訳:『土台穴』 亀山郁夫訳、国書刊行会〈文学の冒険〉、1997年。

3.ストルガツキー兄弟『ストーカー』(原題は『路傍のピクニック』、1972年)

このディストピア・ファンタジーは、架空の街で起こる。作品に描かれる出来事の数年前、地球に異星文明または異星人が到来し、その後、地球上にはいくつかの「ゾーン」が残った。つまり、異常な物理現象が発生し、未確認の物質や物体が存在する領域だ。「ゾーン」への立ち入りは禁止されているが、未だに幸福と人生の意味を求めてこの奇妙な空間に入り込む「ストーカー」がいる。

これは、アルカジーとボリスのストルガツキー兄弟の最大の人気作の1つであり、アンドレイ・タルコフスキーは、これに基づいて寓話的な映画『ストーカー』(1979年)を製作している。

邦訳:『ストーカー』深見 弾訳、ハヤカワ文庫 SF、2014年。

4. タチアナ・トルスタヤ『クィシ』(2000年)

作家アレクセイ・トルストイの孫娘は、チェルノブイリ原子力発電所事故の後、1986年に、最初の(そして唯一の)長編小説を着想し、書き始めたが、完成したのは20世紀最後の年だ。『クィシ』は、何らかの大爆発による終末後の生活を描いている。そこに登場するのは、突然変異した奇妙な生き物や動物、そしてかつての姿を失った人々だ。彼らは自分の言語さえ忘れてしまった。この深い森には、奇妙な音を出してみなを怖がらせる正体不明の「クィシ」が棲んでいる。

この小説は発売直後にベストセラーとなり、称賛と批判の波を巻き起こし、さまざまに分析された。たとえば、ストルガツキー兄弟とザミャーチンの「良いとこ取り」などという意見もあった。

5. ウラジーミル・ソローキン『親衛隊士の日』(2006年)

ソローキンはしばしば預言者と呼ばれる。彼の小説は、「新しい中世」を舞台としている。そこでは、生活水準、道徳、社会秩序が暗黒時代に逆戻りする一方で、テクノロジーはるか未来の水準にある。

ソローキンは『親衛隊士の日』で、「大動乱」後のロシアの復興を、叙事的なスタイルで描いている。今は2028年だ。ロシアでは君主制が復活し、国は壁によって世界から隔てられた。ツァーリの親衛隊は暴虐を恣にし、弾圧を行う。そして、彼らは特権階級であり、「ボヤール」(大貴族)や一般人に恐怖を植え付け、高級車を乗り回し、しかも罰せられることはない。

邦訳:『親衛隊士の日』、松下隆志訳、河出書房新社(2013年)

『親衛隊士の日』とかかわりをもつ作品群として、評論家らはしばしばソローキンの他のディストピアを挙げる。

- 短編集『砂糖のクレムリン』。『親衛隊士の日』の多くの題材とモチーフを引き継いで多岐に展開している。

- 長編『テルリア』。この未来の世界では、正教・共産主義と魔法の麻薬の釘が支配している。この釘は、人々の頭蓋に打ち込まれ、願望の世界を見せてくれる。

邦訳:『テルリア』松下隆志訳、河出書房新社(2017年)

- 長編『マナラガ』。この作品では紙の本は姿を消しているが、残存した稀覯本を燃やして、その火で料理するレストランがある。